寒武紀營收暴增42倍背后:如何應對高研發與現金流雙重挑戰?

回顧2024年,寒武紀以387.55%的年度漲幅成為A股市場的“漲幅王”,其業績表現自然成為了市場關注的焦點。根據財報數據,2024年,寒武紀全年實現營業收入達到11.74億元,較上一年度增長了65.56%。

然而,盡管營收大幅增長,寒武紀2024年全年仍凈虧損4.52億元,不過相較于前一年的凈虧損8.48億元有所收窄;扣非凈虧損為8.65億元,較2023年的虧損10.43億元也有所收窄。值得注意的是,在2024年的最后一個季度,寒武紀實現了9.89億元的營業收入,同比增長75.51%,并首次實現了單季度歸母凈利潤盈利,金額為2.72億元。

在披露年報的同時,寒武紀也披露了2025年一季報,報告期內,寒武紀營業收入從2024年一季度的2567萬元,同比大增42倍至11.11億元,接近2024年全年營收,凈利潤為3.56億元,實現連續兩個季度盈利。

財報發布后,多家券商給予寒武紀買入或增持評級。國泰海通在4月21日維持“增持”評級,目標價定為836.08元;高盛于次日將寒武紀的評級從“中性”上調至“買入”,并將目標價從607.8元上調至1223元,預示著76%的潛在上漲空間。

4月22日收盤,寒武紀股價報649.98元/股,市值約為2901億元。顯然,支撐這一龐大市值的并非寒武紀當前的虧損狀態,而是其在云端芯片上的想象空間。

作為國產AI(人工智能)芯片第一股,寒武紀在2024年財報中揭示了一個關鍵轉折——公司的營收結構正在發生根本性變化,從過去依賴政府項目的智能計算集群業務,轉向云端芯片產品線。

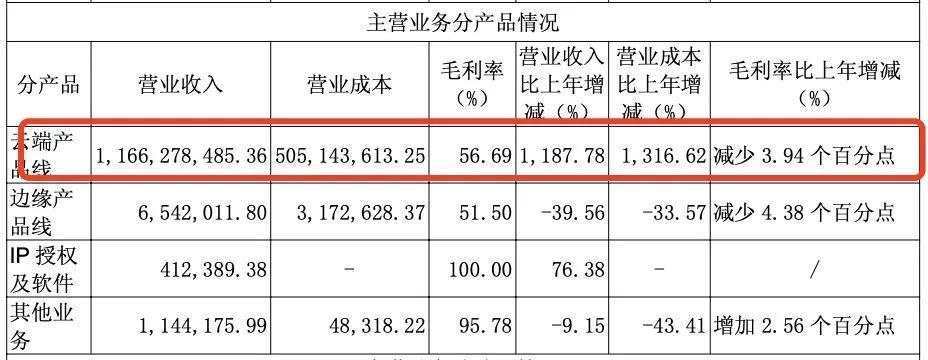

反映至財報上,2024年,寒武紀云端產品線呈現出爆發式增長趨勢。在全年11.74億元的營收中,云端智能芯片及板卡業務貢獻11.66億元,占比高達99.3%,這一比例較2023年的13.5%實現了質的飛躍。

拉長時間軸來看,寒武紀的營收結構經歷了三個階段:2017-2018年,以IP授權業務為主導,華為貢獻了97%以上的收入;2019-2023年,公司轉向智能計算集群系統業務,依賴地方政府和國企訂單;2024年,云端芯片產品線成為絕對主力。

有半導體行業人士向記者分析,從市場層面,英偉達供應鏈風險成為寒武紀發展的催化劑。2024年美國加嚴AI芯片出口管制,英偉達特供中國的H20芯片面臨許可限制,國內云廠商為規避供應鏈風險,加速導入國產替代方案,而寒武紀作為少數具備全棧自研能力的AI芯片企業,自然成為首選。財報顯示,2024年年末,寒武紀存貨余額達17.74億元,2025年一季度末進一步增至27.55億元。

盡管營收結構優化顯著,寒武紀仍面臨多重挑戰。研發投入強度居高不下——2024年研發投入為10.72億元,占營收比例高達91.3%。新一代智能處理器微架構和指令集的研發,以及軟件生態建設仍需持續大量投入,在尚未形成規模效應的情況下,寒武紀這種“研發吞噬利潤”的模式或難以迅速改變。

現金流狀況同樣不容樂觀。2025年一季度,寒武紀經營活動現金流量凈額為-13.99億元,較去年同期的-2.34億元進一步惡化,公司解釋稱,主要由于采購支出增加。而當期其期末貨幣現金僅為6.52億元,隨著存貨和預付款項持續增加(一季度末分別為27.55億元和9.73億元),資金鏈壓力日益凸顯。如何在保持技術領先的同時改善現金流,將成為寒武紀管理層面臨的重大課題。

值得一提的是,當下寒武紀面臨的市場競爭正在加劇。根據多位行業人士給帶記者的說法,目前摩爾線程、燧原科技、壁仞科技等AI芯片創企已啟動IPO進程,華為昇騰、阿里平頭哥等科技巨頭的自研芯片也在加速迭代。寒武紀的先發優勢能維持多久,還需取決于其產品迭代速度與商業落地能力。

*博客內容為網友個人發布,僅代表博主個人觀點,如有侵權請聯系工作人員刪除。