研究人員巧用制造技術(shù)推動(dòng)半導(dǎo)體進(jìn)步

從熱退火到原子級(jí)剝離,研究人員正在重新思考制造瓶頸,以解鎖半導(dǎo)體新的性能上限。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/202506/471271.htm密歇根大學(xué)、麻省理工學(xué)院、威斯康星大學(xué)麥迪遜分校和多倫多大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)最近展示了如何通過(guò)新穎的工藝調(diào)整,而不僅僅是新材料,來(lái)顯著提高設(shè)備性能和可擴(kuò)展性。這些制造技術(shù)可以推動(dòng)從壓電傳感、紅外成像到太陽(yáng)能能的應(yīng)用。

熱處理技術(shù)大幅提升壓電薄膜性能

密歇根大學(xué)的工程師們通過(guò)簡(jiǎn)單的生長(zhǎng)后熱退火步驟,將鈧鋁氮化物(ScAlN)的壓電響應(yīng)提高了八倍——這種材料已被視為傳統(tǒng)陶瓷如 PZT 的繼任者。轉(zhuǎn)折點(diǎn)?將材料加熱至 700°C 持續(xù)兩小時(shí),重新排列錯(cuò)位的晶粒,從而顯著提升了機(jī)電性能。 大學(xué)

壓電材料可以將壓力轉(zhuǎn)換為電信號(hào),反之亦然,在射頻濾波器、超聲波探頭、振動(dòng)傳感器和能量收集器中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。但在鈧鋁氮化物等氮化物薄膜中,其全部性能潛力長(zhǎng)期以來(lái)一直受沉積過(guò)程中引入的微觀缺陷所限制。

左側(cè)為米澤天教授,右側(cè)為莫爾達(dá)爾博士生討論他們的研究。圖片由 Marcin Szczepanski 提供, 密歇根大學(xué)

通過(guò)糾正這些缺陷并實(shí)現(xiàn)均勻晶粒取向,密歇根大學(xué)團(tuán)隊(duì)將壓電系數(shù)(d??)從 12.3 pC/N 提高到 45.5 pC/N——遠(yuǎn)超當(dāng)前 5G 設(shè)備中氧化鋁氮的 6–7 pC/N 典型值。重要的是,這種提升不需要新的工具或奇特的制造技術(shù),使其與現(xiàn)有的半導(dǎo)體工作流程高度兼容。

應(yīng)用范圍廣泛:高靈敏度麥克風(fēng)、低功耗醫(yī)學(xué)超聲成像、嵌入智能道路的交通供電傳感器以及利用環(huán)境機(jī)械能的低功耗物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)。美國(guó)國(guó)防高級(jí)研究計(jì)劃局(DARPA)已支持該研究用于原子鐘,暗示國(guó)防部門(mén)對(duì)此有濃厚興趣。

這種退火技術(shù)可能成為 MEMS 和射頻前端生產(chǎn)中的標(biāo)準(zhǔn)附加步驟,為高性能壓電元件提供了一條低成本途徑。

原子剝離技術(shù)產(chǎn)生超薄“皮膚”用于紅外視覺(jué)。

麻省理工學(xué)院和威斯康星大學(xué)麥迪遜分校在電子材料制造領(lǐng)域打破了一項(xiàng)長(zhǎng)期存在的障礙:如何在批量生產(chǎn)超薄傳感薄膜的同時(shí)不犧牲性能或可擴(kuò)展性。成果是一種 10 納米厚的熱釋電薄膜 ,這是目前制造的最薄的薄膜,能夠檢測(cè)整個(gè)紅外光譜的細(xì)微溫度變化——無(wú)需冷卻。

與依賴龐大低溫系統(tǒng)的傳統(tǒng)中紅外傳感器不同,這種新薄膜在室溫下工作,性能與最先進(jìn)的夜視技術(shù)相當(dāng)。僅此一點(diǎn)就使其成為下一代夜視眼鏡和自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的變革者,在這些應(yīng)用中,重量、功耗和尺寸至關(guān)重要。

新的薄膜可能帶來(lái)更輕便、更便攜、高精度的遠(yuǎn)紅外傳感設(shè)備。圖片由 Adam Glanzman 提供, 麻省理工學(xué)院

關(guān)鍵創(chuàng)新是一種新型原子剝離(ALO)技術(shù)。使用一種名為 PMN-PT 的熱釋電材料,研究人員發(fā)現(xiàn)他們可以毫無(wú)痕跡地將超薄膜從其基板上剝離,而無(wú)需釋放層,這得益于鉛原子像原子級(jí)特氟龍一樣的作用。這些原子在生長(zhǎng)過(guò)程中防止結(jié)合,從而實(shí)現(xiàn)無(wú)缺陷的分離和轉(zhuǎn)移,可應(yīng)用于柔性電子或芯片級(jí)陣列。

具有創(chuàng)紀(jì)錄的高熱釋電系數(shù)和優(yōu)異的熱敏感性,這些自由-standing 薄膜為可穿戴傳感器、紅外相機(jī)、智能紡織品和電子熱診斷開(kāi)辟了新的前沿。更棒的是,ALO 方法具有普適性;其他材料可以進(jìn)行調(diào)節(jié)以實(shí)現(xiàn)類似的剝離行為,這使得這不僅僅是一次實(shí)驗(yàn)室的成功,而且是一個(gè)可擴(kuò)展的薄膜制造平臺(tái)。

隨著團(tuán)隊(duì)朝著系統(tǒng)集成和環(huán)境測(cè)試邁進(jìn),從潔凈室到商業(yè)現(xiàn)實(shí)的路徑已經(jīng)形成,為夜視眼鏡到自動(dòng)駕駛汽車等一切事物帶來(lái)無(wú)需電源的紅外傳感。

香港理工大學(xué)突破效率極限,創(chuàng)紀(jì)錄的疊層太陽(yáng)能電池

在香港理工大學(xué)(PolyU),研究人員實(shí)現(xiàn)了太陽(yáng)能行業(yè)許多人長(zhǎng)期以來(lái)追求的目標(biāo):在鈣鈦礦/硅疊層太陽(yáng)能電池中獲得了認(rèn)證的 33.89% 轉(zhuǎn)換效率 (PCE),正式超過(guò)了單結(jié)器件的肖克利-奎瑟極限。這不僅僅是一個(gè)記錄,這個(gè)里程碑展示了商業(yè)可擴(kuò)展的太陽(yáng)能技術(shù)的可行路徑,突破了長(zhǎng)期存在的理論障礙。

關(guān)鍵創(chuàng)新是一種雙層界面鈍化策略,解決了疊層太陽(yáng)能發(fā)展中一個(gè)最持久的障礙:由于鈣鈦礦層和電子傳輸材料之間的界面復(fù)合導(dǎo)致的電荷損失。香港理工大學(xué)團(tuán)隊(duì)層了一種超薄的氟化鋰(LiF)薄膜和短鏈乙二胺二碘化物(EDAI),實(shí)現(xiàn)了協(xié)同場(chǎng)效應(yīng)和化學(xué)鈍化。這種技術(shù)顯著提高了載流子壽命并抑制了非輻射復(fù)合,這是疊層電池架構(gòu)中的主要效率瓶頸之一。

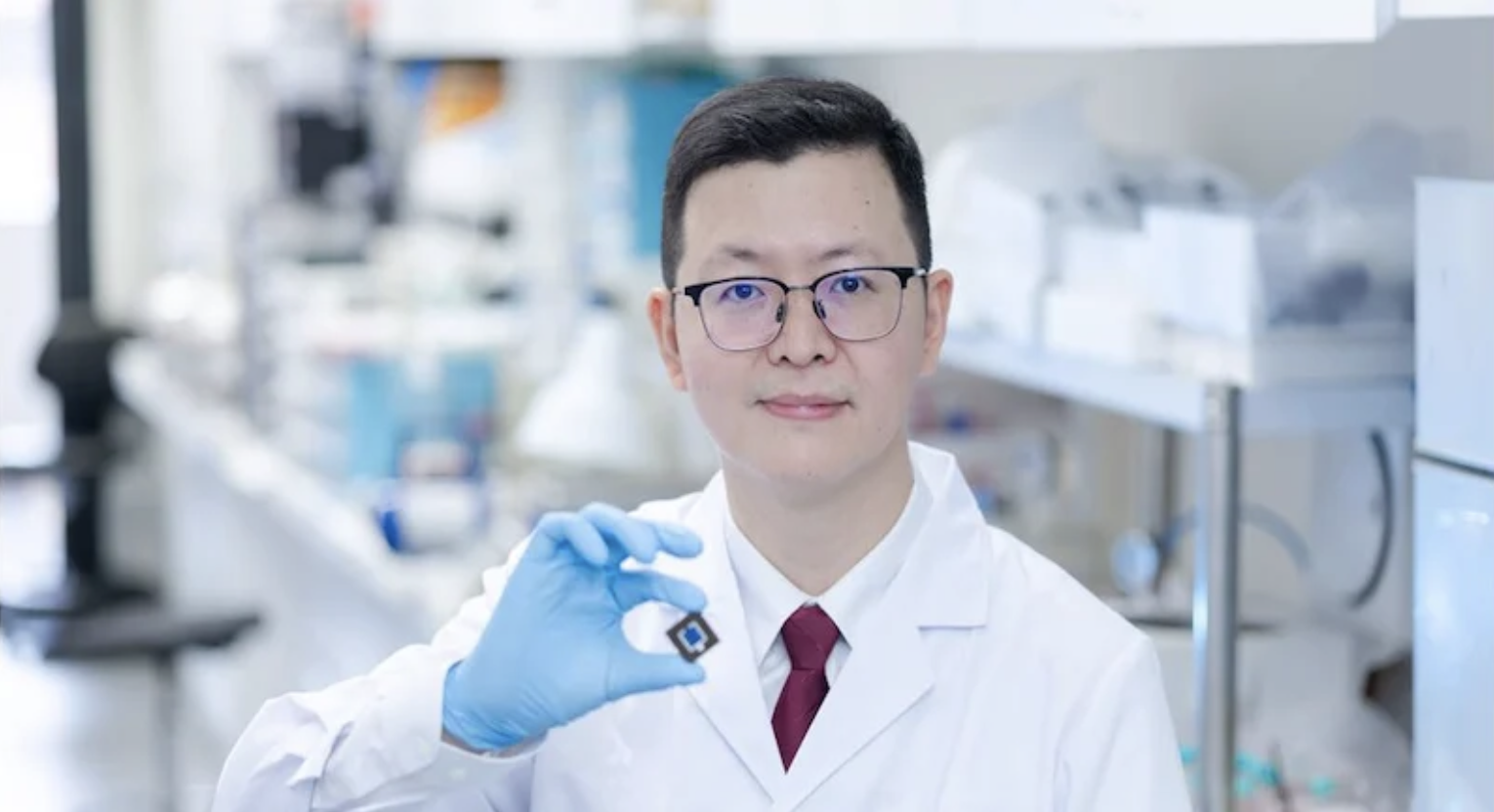

聚焦大學(xué)應(yīng)用物理系副教授尹軍教授開(kāi)創(chuàng)了新型雙層界面鈍化策略,用于開(kāi)發(fā)高效疊層太陽(yáng)能電池。圖片由聚焦大學(xué)提供

從制造角度來(lái)看,聚焦大學(xué)還實(shí)施了一種雙紋理硅異質(zhì)結(jié)基底,最大限度地提高了光捕獲,同時(shí)保持了高背面鈍化。結(jié)果不僅獲得了33.89%的轉(zhuǎn)換效率,還有83%的填充因子和接近1.97伏的開(kāi)路電壓——同時(shí)展示了強(qiáng)大的運(yùn)行穩(wěn)定性。

該工藝適用于多種鈣鈦礦化學(xué)體系,并且兼容真空和溶液處理沉積方法,具有真正的工業(yè)潛力。應(yīng)用包括高產(chǎn)的屋頂面板、下一代太陽(yáng)能農(nóng)場(chǎng),甚至用于物聯(lián)網(wǎng)和邊緣系統(tǒng)中的集成電源解決方案,其中功率密度至關(guān)重要。

隨著與長(zhǎng)虹等工業(yè)合作伙伴的合作以及來(lái)自晶科能源和中晶太陽(yáng)能的日益激烈競(jìng)爭(zhēng), PolyU 的雙層策略可能會(huì)定義高效光伏的下一階段,將鈣鈦礦疊層電池從研發(fā)推向穩(wěn)健、市場(chǎng)化的平臺(tái)。

評(píng)論