錯(cuò)失智能手機(jī)的風(fēng)口 英特爾能否靠押注5G翻身?

追趕5G

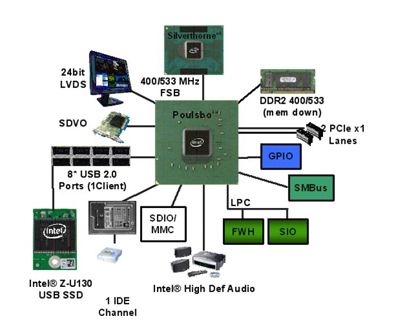

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201703/345630.htm英特爾在3G、4G的移動芯片整整落后高通一代,但在5G芯片的研發(fā)上,二者產(chǎn)品周期已接近同步。

2017年1月,英特爾推出首款5G芯片。這一時(shí)間晚了高通三個(gè)月。不過,兩家公司對達(dá)到有限量產(chǎn)的時(shí)間都設(shè)定在了2017年下半年,而聯(lián)發(fā)科則宣布最早在2018年一季度才能公布第一代5G方案。

英特爾甚至與高通同一天發(fā)布5G前的千兆LTE解決方案,實(shí)現(xiàn)了理論速度達(dá)到光纖級別的1Gbit/s,讓LTE連網(wǎng)速度遠(yuǎn)超過一般家用網(wǎng)絡(luò)速度。

自2016年開始,英特爾更加積極地與政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)組織,以及領(lǐng)先的通信設(shè)備商合作,參與5G標(biāo)準(zhǔn)的制定,與率先部署5G網(wǎng)絡(luò)的電信運(yùn)營商展開相關(guān)技術(shù)測試。

科再奇近期接受媒體采訪時(shí)表示,“部署4G時(shí)的單打獨(dú)斗行為讓我們意識到合作的重要性,因此在迎接5G的時(shí)候,強(qiáng)化了同通信行業(yè)的合作。”

以往英特爾在移動端所關(guān)注的是如何降低芯片功耗以延長使用時(shí)間,而5G網(wǎng)絡(luò)下的重點(diǎn)則轉(zhuǎn)移至如何保障低時(shí)延的傳輸。如果無法滿足需求,無人駕駛汽車就難以上路。

有英特爾人士向《財(cái)經(jīng)》記者表示,這套產(chǎn)品線規(guī)劃完整,而競爭對手高通剛用470億美元收購了恩智浦半導(dǎo)體,整合還需大量時(shí)間。

英特爾全球營銷與傳播事業(yè)部客戶端計(jì)算與5G業(yè)務(wù)副總裁Julie Coppermoll告訴《財(cái)經(jīng)》記者,英特爾正在追趕高通。與高通競爭可以倒逼英特爾跑得更快、創(chuàng)新更多和成本更低。

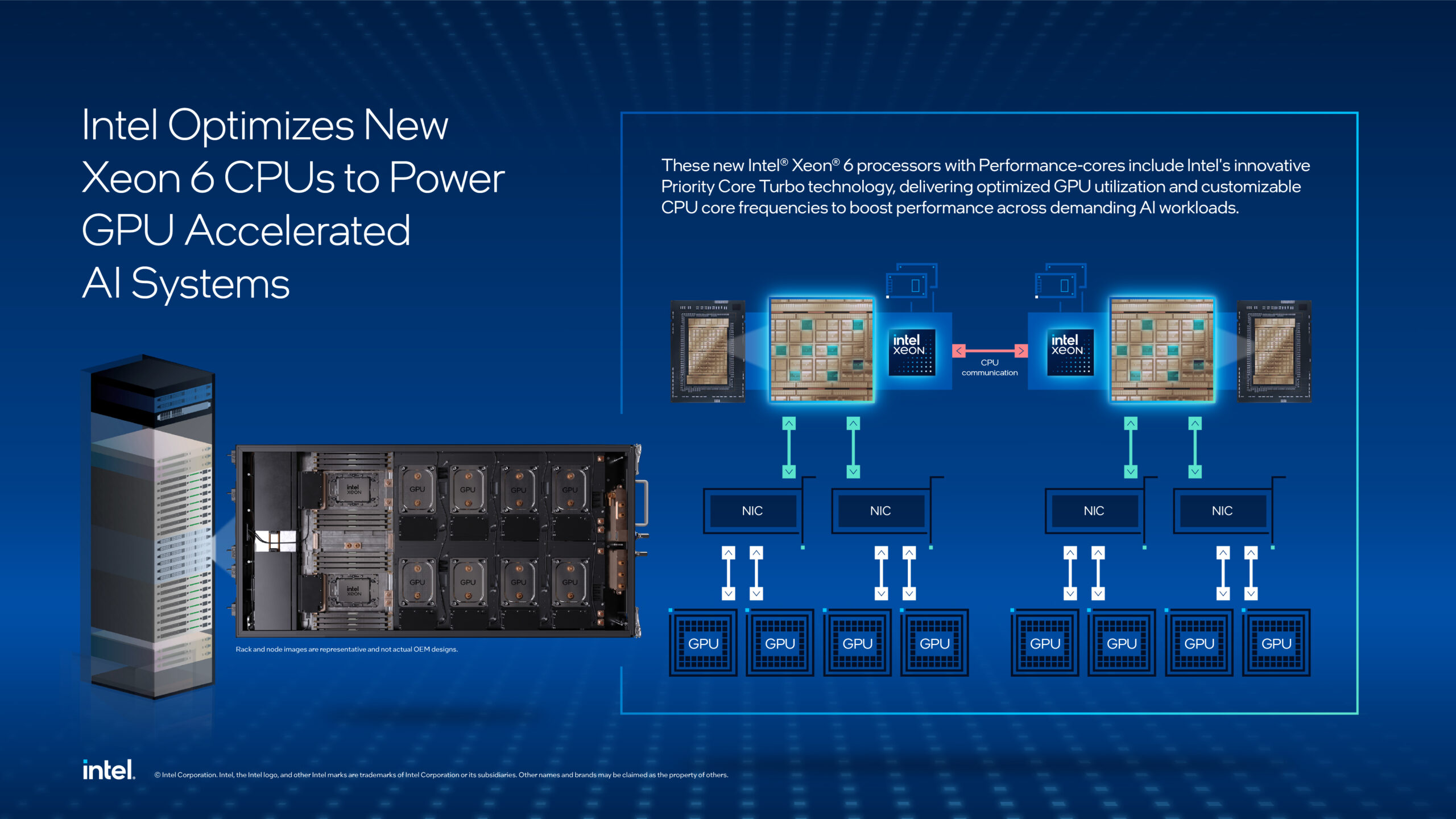

她強(qiáng)調(diào),高通在無線方案領(lǐng)域確實(shí)強(qiáng)大,但英特爾的優(yōu)勢是從客戶端到網(wǎng)絡(luò)到數(shù)據(jù)中心的整體方案,這種方案的體驗(yàn)可能更好。所謂端到端,即從服務(wù)器為始的云端,到智能硬件終端。

英特爾在服務(wù)器領(lǐng)域長期處于強(qiáng)勢領(lǐng)先,高通為首的ARM陣營一直期望分一杯羹,但英特爾相關(guān)人士認(rèn)為,英特爾在該領(lǐng)域的圍墻很高,短期內(nèi)難以被攻破。

不過,新的追趕者也在出現(xiàn)。伴隨人工智能重回公眾視線的英偉達(dá)則有可能成為英特爾的新威脅。在過去一年中,由人工智能和深度學(xué)習(xí)激發(fā)的英偉達(dá)GPU(圖形處理器)收入同比增長39%,數(shù)據(jù)中心收入同比增長145%。

英特爾承認(rèn),人工智能目前是英特爾的部署盲區(qū)。機(jī)器學(xué)習(xí)需要的計(jì)算、分析能力和算法與以往不一樣,英特爾此前沒有。英特爾全球副總裁、中國區(qū)總裁楊旭告訴《財(cái)經(jīng)》記者,“GPU會比通用芯片更具優(yōu)勢,所以從芯片本身就要布局。”于是,收購成為短期快速增強(qiáng)實(shí)力的最好防御手段。

2016年8月,英特爾宣布收購創(chuàng)業(yè)公司Nervana Systems。Gartner分析師馬丁·雷諾茲(Martin Reynolds)表示,利用Nervana的產(chǎn)品和專業(yè)性,英特爾在人工智能這一快速增長的市場將有能力占據(jù)一席之地,應(yīng)對英偉達(dá)等對手的挑戰(zhàn),尤其是在市場規(guī)模還沒有那么大的時(shí)候。

同年9月,英特爾再度出手,收購了計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域初創(chuàng)公司Movidius,該公司主要產(chǎn)品為低功耗視覺處理器,這直接威脅了當(dāng)前主流芯片廠商,后者面臨產(chǎn)品功耗居高不下的困境。

下一步,英特爾需要在人工智能領(lǐng)域做出更多努力,迅速補(bǔ)足短板。

另一個(gè)需要快速鞏固防御力的是工藝制程。Gartner預(yù)測,代表全球芯片制程最高水平的臺積電目前已經(jīng)開始試產(chǎn)7納米(全球普遍水平是12納米),計(jì)劃在2018年或2019年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

英特爾是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資大戶,為了避免工藝制程落后競爭對手,科再奇曾透露今年將建立一座7納米制程的實(shí)驗(yàn)工廠,他有意放手一搏。但外界推測英特爾最早的量產(chǎn)時(shí)間也要到2021年。

市場研究機(jī)構(gòu)IC insights日前公布2016年半導(dǎo)體研發(fā)支出排名顯示,英特爾以127.4億美元位居榜首,而臺積電22.15億美元排名第六。

英特爾認(rèn)為,服務(wù)器和芯片制造是保證英特爾改革的糧草集中地。“在終端業(yè)務(wù)的表現(xiàn)好壞已經(jīng)不再生死攸關(guān)”,芯片廠商瑞芯微電子股份有限公司副總裁陳鋒告訴《財(cái)經(jīng)》記者,“只要制造能夠保持世界領(lǐng)先,服務(wù)器市場不會丟失,那么英特爾就不會有大動蕩。”

數(shù)據(jù)革命

5G可能決定科再奇成敗,但5G不是英特爾的終點(diǎn)。

去年4月,科再奇通過一份公開信,開啟了英特爾的新一輪轉(zhuǎn)型之旅。在信中,科再奇稱,英特爾要從一個(gè)芯片處理器公司,轉(zhuǎn)變?yōu)橐患覕?shù)據(jù)公司。

“相比兩三年前的惶恐,直到去年(2016年)下半年,才真正回歸到本質(zhì)——數(shù)據(jù)本身。”楊旭告訴《財(cái)經(jīng)》記者,英特爾此輪轉(zhuǎn)型之初曾一直想追求手機(jī)業(yè)務(wù),但這實(shí)際上已經(jīng)是走向彎路,到最后才發(fā)現(xiàn),“看家本領(lǐng)是處理數(shù)據(jù)”。

這是一場數(shù)據(jù)革命,也是一場回歸之旅。

科再奇在多個(gè)場合描述了一個(gè)“良性循環(huán)”的未來戰(zhàn)略。簡單來說,不斷增加的智能互聯(lián)設(shè)備,呈現(xiàn)幾何級數(shù)增長的數(shù)據(jù)流量,以及不斷增強(qiáng)的連接、存儲和計(jì)算能力,形成了一個(gè)加速增長的閉環(huán),這個(gè)物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算主導(dǎo)的市場將取代現(xiàn)在的單一設(shè)備市場。

為打造這一循環(huán),科再奇正在完成一場破舊立新式的調(diào)整。

盡管被外界批評管理不善,但科再奇仍堅(jiān)持執(zhí)行一項(xiàng)涉及1.2萬人的大裁員計(jì)劃。這一數(shù)字約占英特爾總員工數(shù)的11%,遠(yuǎn)超其競爭對手AMD的員工總數(shù)(9000人),接近高通員工總數(shù)的四成(3.3萬人)。

此外,《財(cái)經(jīng)》記者獲悉,英特爾也開始放棄一些與主戰(zhàn)略無關(guān)的非核心業(yè)務(wù)部門。這甚至包括六年前以77億美元收購的殺毒軟件開發(fā)商McAfee重組成的安全部門。《財(cái)經(jīng)》記者獲悉,這個(gè)部門將被折價(jià)出售。

另一邊,科再奇又大手筆投資。2015年6月,英特爾宣布以167億美元收購FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)廠商Altera,這是英特爾迄今為止規(guī)模最大的一筆收購。在科再奇規(guī)劃的英特爾未來戰(zhàn)略中,F(xiàn)PGA占據(jù)了重要的位置,它為英特爾面向5G的下一代解決方案提供了核心技術(shù)。簡單來說,F(xiàn)PGA是可以作為類似GPU一樣的加速器被整合到處理器中,其可以用于英特爾數(shù)據(jù)中心和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品中。FPGA在5G網(wǎng)絡(luò)物理層加速網(wǎng)絡(luò)虛擬化,可以推動垂直應(yīng)用更加靈活地分配,提高網(wǎng)絡(luò)效率。

3月13日,英特爾宣布以153億美元購入以色列無人駕駛技術(shù)公司Mobileye。科再奇直言示,收購的目的在于“數(shù)據(jù)”。英特爾預(yù)估,每一輛無人駕駛汽車每天產(chǎn)生的數(shù)據(jù)將達(dá)到4TB,而這相當(dāng)于3000人產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。所以,這些無人車實(shí)際上是行走的“數(shù)據(jù)中心”。

林怡顏表示,F(xiàn)PGA在5G網(wǎng)絡(luò)的物理層原型參考設(shè)計(jì)以來,預(yù)計(jì)年底或明年就推向商用。

為最大化發(fā)揮能力,科再奇大幅重組了公司架構(gòu)。英特爾此前從工程研發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)到銷售市場很多部門都是垂直的,每個(gè)環(huán)節(jié)都有獨(dú)立的團(tuán)隊(duì),但面對5G,整個(gè)團(tuán)隊(duì)需要橫向打通。

Julie Coppermoll告訴《財(cái)經(jīng)》記者,“因?yàn)樗麄兊娜蝿?wù)不再是開發(fā)一個(gè)產(chǎn)品,而是讓這個(gè)產(chǎn)品滿足不同部門的需求,并且產(chǎn)品研發(fā)、尋找客戶和與客戶溝通也需要橫向布局。”

一些重要業(yè)務(wù)方向則成立獨(dú)立部門。近期,英特爾將無人駕駛從物聯(lián)網(wǎng)交通解決方案部門剝離,成立獨(dú)立的事業(yè)群。

英特爾物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部中國區(qū)總經(jīng)理陳偉認(rèn)為,與無人駕駛類似,工業(yè)、零售等目前英特爾關(guān)注的行業(yè)的共性是會產(chǎn)生海量的數(shù)據(jù),進(jìn)而會產(chǎn)生大量連接、存儲、處理、分析和反饋的需求。

雖然這些行業(yè)并不能代表所有物聯(lián)網(wǎng)的需求,但從英特爾在計(jì)算能力的優(yōu)勢來看,這些市場對實(shí)時(shí)性計(jì)算的要求高,因此無論是在計(jì)算的終端,還是回傳到服務(wù)器,英特爾都可以從中分一杯羹。

科再奇說,英特爾是一家數(shù)據(jù)公司,“英特爾不會進(jìn)入一個(gè)不能生成數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)、或使用數(shù)據(jù)來提供增值服務(wù)的市場”。

(本文首刊于2017年3月20日出版的《財(cái)經(jīng)》雜志)

評論