深度解析日本半導體產業:90年代的衰落之謎,現階段如何重新轉型?

半導體產業是電子信息產業的基礎,代表著當今世界最先進的主流技術發展。

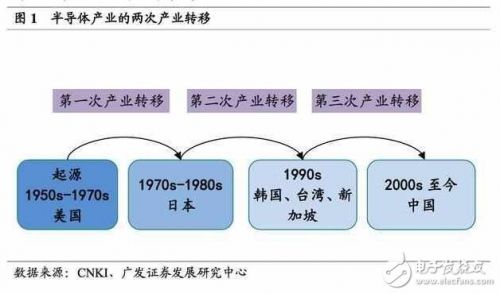

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201612/342261.htm半導體產業于上世紀五十年代起源于美國,之后共經歷了三次大規模產業轉移。

第一次是在 1970s 末期,從美國轉移到了日本,第一次轉移后日本成為世界半導體的中心;

第二次是上世紀八十年代末期至九十年代初,產業從日本轉移到了韓國、 中國臺灣和新加坡等地,形成了世界范圍內美國、韓國、臺灣等國家和地區多頭并 立的局面。

第三次是二十一世紀以來,我國由于具備勞動力成本等多方面的優勢, 正在承接第三次大規模的半導體產業轉移。

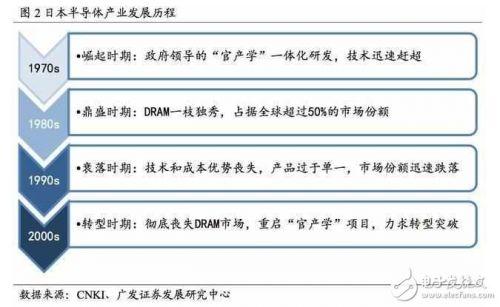

日本半導體企業發展階段概述日本半導體企業的發展依次經歷了崛起(1970s)、鼎盛(1980s)、衰落(1990s)、轉型(2000s)四個階段。

1、崛起:1970s,VLSI 研發聯合體帶動技術創新

上世紀 70 世紀初,日本半導體產業整體落后美國十年以上。

70 世紀中期,日 本本土半導體企業受到兩件事的嚴重沖擊。

一件事是日本 1975、1976 年在美國壓 力下被迫開放其國內計算機和半導體市場;另一件事是 IBM 公司開發的被稱為未來 系統(Future System,F/S)的新的高性能計算機中,采用了遠超日本技術水平的一 兆的動態隨機存儲器。

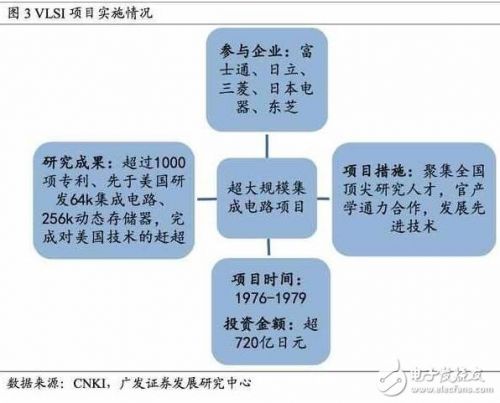

1976-1979 年在政府引導下,日本開始實施具有里程碑意義的,超大規模集成 電路的共同組合技術創新行動項目(VLSI)。

該項目由日本通產省牽頭,以日立、 三菱、富士通、東芝、日本電氣五大公司為骨干,聯合了日本通產省的電氣技術實 驗室(EIL)、日本工業技術研究院電子綜合研究所和計算機綜合研究所,共投資了720 億日元,用于進行半導體產業核心共性技術的突破。

VLSI 項目是日本“官產學”一體化的重要實踐,將五家平時互相競爭的計算 機公司以及通產省所屬的電子技術綜合研究所的研究人才組織到一塊進行研究工 作,不僅集中了人才優勢,而且促進了平時在技術上互不通氣的計算機公司之間的 相互交流 、相互啟發,推動了全國的半導體、集成電路技術水平的提高,為日本 半導體企業的進一步發展提供平臺,令日本在微電子領域上的技術水平與美國并駕 齊驅。

項目實施的四年內共取得了約 1000 多項專利,大幅度提升了成員企業的 VLSI制作技術水平,日本公司借此搶占了 VLSI 芯片市場的先機。

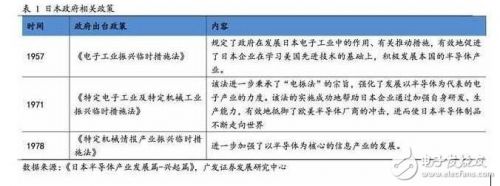

同時政府在政策方面也給予了大力支持。

日本政府于 1957 年頒布《電子工業 振興臨時措施法》,支持日本企業積極學習美國先進技術,發展本國的半導體產業。1971 年、1978 年分別頒布了《特定電子工業及特定機械工業振興臨時措施法》、《特 定機械情報產業振興臨時措施法》,進一步鞏固了以半導體為核心的日本信息產業 的發展。

鼎盛:1980s,依靠低價戰略迅速占領市場 該階段,日本半導體產業的主要競爭力是產品的成本優勢和可靠性。

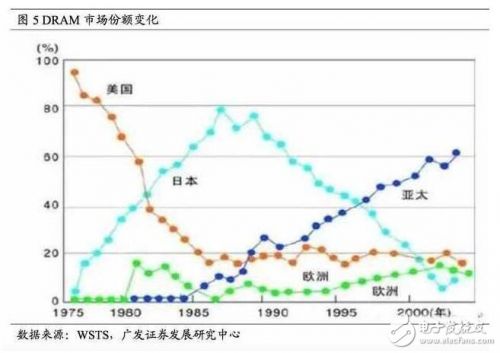

日本半導體業的崛起以存儲器為切入口,主要是 DRAM(Dynamic RandomAccess Memory,動態隨機存取記憶體)。

到上世紀 80 年代,受益于日本汽車產業 和全球大型計算機市場的快速發展,DRAM 需求劇增。

而日本當時在 DRAM 方面 已經取得了技術領先,日本企業此時憑借其大規模生產技術,取得了成本和可靠性 的優勢,并通過低價促銷的競爭戰略,快速滲透美國市場,并在世界范圍內迅速取 代美國成為 DRAM 主要供應國。

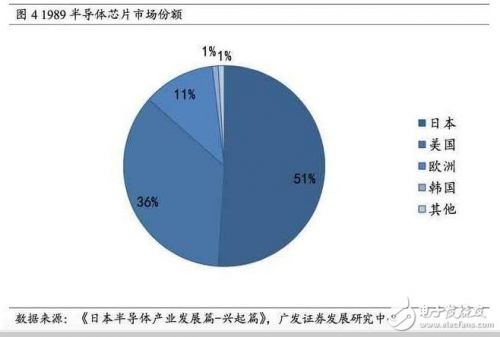

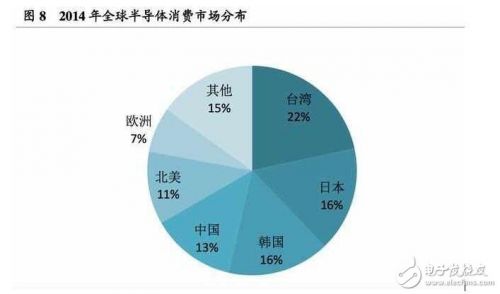

隨著日本半導體的發展,世界市場快速洗牌,到1989 年日本芯片在全球的市場占有率達 53%,美國僅 37%,歐洲占 12%,韓國 1%, 其他地區 1%。

80 年代,日本半導體行業在國際市場上占據了絕對的優勢地位。

截至 1990 年, 日本半導體企業在全球前十中占據了六位,前二十中占據十二位。日本半導體達到 鼎盛時期。

衰落:1990s,技術和成本優勢喪失,市場份額迅速跌落

從微電子行業的世界技術發展趨勢來看,進入上世紀九十年代,在美國掀起了 以 downsizing 為核心的技術革命,以 PC 為代表的新型信息通信設備快速發展,但 日本在該領域未有足夠準備。

同時日本在 DRAM 方面的技術優勢也逐漸喪失,成 本優勢也被韓國、臺灣等地取代。

PC 取代大型主機成為計算機市場上的主導產品,也成為 DRAM 的主要應用下 游。不同于大型主機對 DRAM 質量和可靠性(可靠性保證 25 年)的高要求,PC對 DRAM 的主要訴求轉變為低價。D

RAM 的技術門檻不高,韓國、臺灣等地通過 技術引進掌握了核心技術,并通過勞動力成本優勢,很快取代日本成為了主要的供 應商。

1998 年韓國取代日本,成為 DRAM 第一生產大國,全球 DRAM 產業中心 從日本轉移到韓國。

之后,韓國一面繼續維持 DRAM 的生產大國地位,一面開發 用于數字電視、移動電話等的 SOC,雙頭并進;而臺灣通過不斷增加投資,建成了 世界一流的硅代工公司——臺積電和聯電,開發了一種新的半導體制作模式,同時 積極研發,在部分尖端技術上已經可以與日本齊頭并進。

該階段,日本半導體產品品種較為單一(過于集中在 DRAM 上),產品附加值 低;同時未跟上世界技術潮流,日本半導體產業在該階段受到重創。截止 2000 年, 日本 DRAM 份額已跌至不足 10%。

轉型:2000s,合并整合與轉型 SOC

為挽回半導體產業的頹敗之勢,日本半導體企業首先進行了結構性改革。除Elpida 外所有其他的日本半導體制造商均從通用 DRAM 領域中退出,將資源集中到 了具有高附加值的系統集成芯片等領域。

2000 年 NEC、日立的 DRAM 部門合并, 成立 Elpida,東芝于 2002 年賣掉了設在美國的工廠,2003 年 Elpida 合并了三菱電 機的記憶體部門。

但 Elpida 于 2012 年宣告破產,2013 年被美光購并,標志著日本 在 DRAM 的競爭中徹底被淘汰。

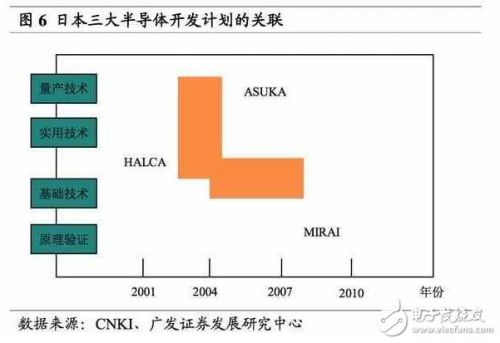

另一方面,日本重新開啟了三個較大型的“產官學”項目——MIRAI、ASUKA和 HALCA。三個項目都于 2001 年開啟,以產業技術綜合研究所的世界級超凈室 (SCR)作為研發室,“ASUKA”項目由 NEC、日立、東芝等 13 家半導體廠家共 同出資 700 億日元,時間為 2001-2005,主要研制電路線寬為 65 納米的半導體制造

目前世界半導體產業進入到寡頭時代,競爭格局相對穩定。盡管日本企業在半導體設備行業份額日益減少,但在半導體的一些其他細分行業以及半導體材料領域, 日本企業仍保持著優勢地位。

DRAM 領域主要的生產商是三星、Hynix 和 Micron(包括收購的原日本 Elpida);NAND 領域是東芝(與 Sandisk 合資的四日市工廠), 三星和 Micron;半導體制造設備是 TEL,Screen,日立高科等;半導體材料是 JSR,TOK,信越等;晶圓有信越,SUMCO 等。

日本半導體材料行業發展現狀

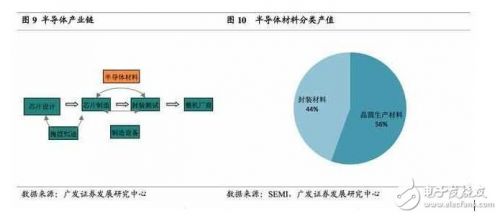

生產半導體芯片需要 19 種必須的材料,缺一不可,且大多數材料具備極高的 技術壁壘,因此半導體材料企業在半導體行業中占據著至關重要的地位。

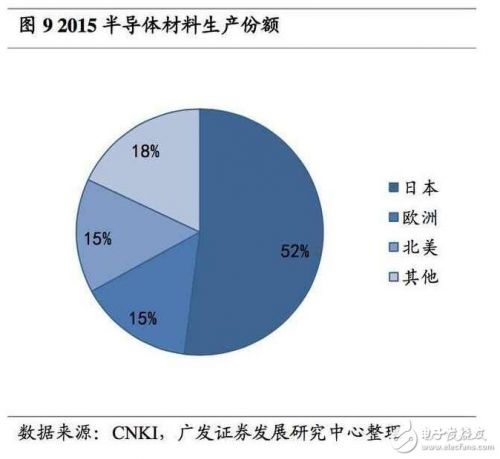

而日本企 業在硅晶圓、合成半導體晶圓、光罩、光刻膠、藥業、靶材料、保護涂膜、引線架、 陶瓷板、塑料板、TAB、COF、焊線、封裝材料等 14 中重要材料方面均占有 50%及以上的份額,日本半導體材料行業在全球范圍內長期保持著絕對優勢。

作為全球最大的半導體材料生產國,2014 年日本國內的半導體材料消費占 22%, 日本同時也是全球最主要的半導體材料輸出國。

大部分半導體材料出口到了亞太地 區的其他國家。目前雖然半導體產業開始了第三次轉移,逐步轉移到以中國為主的 更具備生產優勢的地區,但是我國目前配套半導體材料生產能力有待提升。

評論