新挑戰者中芯國際能否動搖臺積電霸主地位?

今年十月, 晶圓代工廠臺積電董事長張忠謀談及Intel跨足晶圓代工領域,談及Intel此舉是把腳伸到池里試水溫,并道:「相信英特爾會發現,水是很冰冷的。」全球晶圓代工在2015年的產值高達488.91億美元,更是臺灣科技業與金融業維生的命脈。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201612/342141.htmIntel和臺積電之對決將孰贏孰敗?更別提一旁虎視眈眈地三星,這場戰爭在多年以前早已悄悄開打。今天就讓我們來談談各家巨頭的愛恨糾葛。

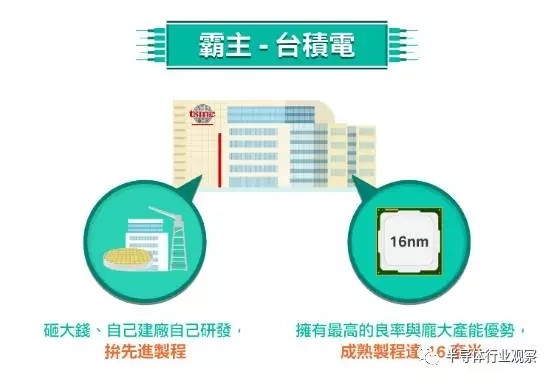

全球第一家、也是全球最大的晶圓代工企業,晶圓代工市占率高達54%。2015年資本額約新臺幣2,593.0億元,市值約1,536億美金(2016/9)、約五兆新臺幣。另一方面,臺積電在2016年度的資本支出高達95億至105億美元(約新臺幣3,050億至3,380億元),已超越Intel。

制程方面采取穩進路線,從28納米、20納米,到2015年Q2成熟制程(能大量生產、且在效能與良率上都穩定)達16納米。先進制程10納米預計在2017年第1季量產。其更于今年9月底透露,除5納米制程目前正積極規劃之外,更先進的3納米制程目前也已組織了300到400人的研發團隊。

未來,物理限制讓制程、摩爾定律也越難以實現,臺積電預計將采取持續投入先進制程研發,但也著力于成熟制程特規化上的雙重策略,以維持其晶圓代工的龍頭地位。

一、聯電是怎樣落伍的

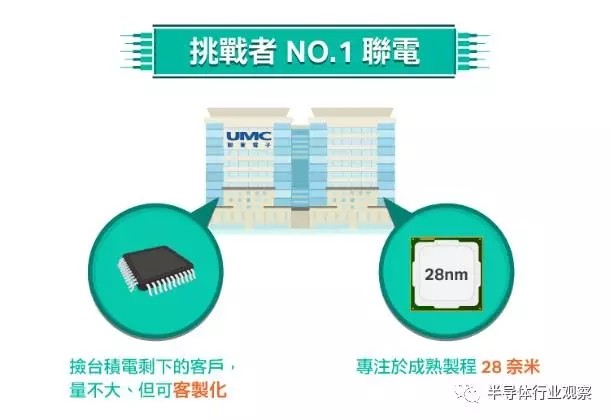

聯電僅次于臺積電、是全球第二大晶圓代工廠。然2015年已被格羅方德以9.6%的市占超過、以9.3% 的市占率成為老三。事實上代工產業只有龍頭一枝獨秀,景氣不佳時僅臺積電始終維持獲利,其余2、3、4名皆是一團混戰。

聯電創立于1980年,也是臺灣第一家上市的半導體公司,早年一直是晶圓代工領域的領導者。什么原因導致聯電與臺積電曾并稱晶圓雙雄,到如今無論股價、營收與獲利都拼不過臺積電在晶圓代工的地位呢?這就要說說臺積電董事長張忠謀與聯電榮譽董事長曹興誠二王相爭的故事了。

張忠謀于1949年赴美留學,分別拿到美國麻省理工學院機械工程系學士、碩士,因為申請博士失敗,畢業后只好先進入德州儀器(TI)工作,當時的張忠謀27歲。彼時德儀正替IBM生產四個電晶體,IBM提供設計、德儀代工,可以說是晶圓代工的雛形。張忠謀帶領幾個工程師,成功把德儀的良率從2%-3%成功提升至20%以上、甚至超過IBM的自有產線。

張忠謀在德儀待了25年,直到1983年確定不再有升遷機會,1985年應經濟部長孫運璿之邀、回臺擔任工研院院長,當時的張忠謀已經54歲了。相較于張忠謀的洋學歷與外商經歷,曹興誠由臺大電機系學士、交大管科所碩士畢業后進入工研院。工研院于1980年出資成立聯電后,于1981年起轉任聯電副總經理、隔年轉任總經理。

讓我們再看一次──聯電是創立于1980年,曹興誠1981年任副總經理、張忠謀于1985年以工研院院長身分兼任聯電董事長。1986年、張忠謀創辦了臺積電,并身兼工研院、聯電與臺積電董事長三重身分。相較于以整合元件設計(IDM)為主、開發自家處理器與記憶體產品的聯電,臺積電專攻晶圓代工。

這在當時完全是一個創舉、更沒人看好,一般認為IC設計公司不可能將芯片交由外人生產、有機密外泄之虞,況且晶圓代工所創造的附加價值比起販售芯片還低得多。然而建立晶圓廠的資本支出非常昂貴,若將芯片的設計和制造分開,使得IC設計公司能將精力和成本集中在電路設計和銷售上,而專門從事晶圓代工的公司則可以同時為多家IC設計公司提供服務,盡可能提高其生產線的利用率、并將資本與營運投注在昂貴的晶圓廠。臺積電的成功,也促使無廠半導體(Fabless)的興起。

不過這完全惹惱了曹興誠,他宣稱在張忠謀回臺的前一年便已向張提出晶圓代工的想法,卻未獲回應,結果張忠謀在擔任聯電董事長的情況下,隔年竟手拿政府資源、拉上用自己私人關系談來的荷商飛利浦(Philips)合資另創一家晶圓代工公司去了。

當時曹興誠示威性地選在工研院與飛利浦簽約的前夕召開記者會、宣布聯電將擴建新廠以和臺積電抗衡。從那之后,曹興誠和張忠謀互斗的局面便未停止過;然而張忠謀亦始終擔任聯電董事長,直到1991年曹興誠才成功聯合其他董事以競業回避為由,逼張忠謀辭去、并從總經理爬到董事長一職。

臺積電隨后在晶圓代工上的成功,也成了聯電的借鑒。1995年聯電放棄經營自有品牌,轉型為純專業晶圓代工廠。曹興誠的想法比張忠謀更為刁鉆──他想,若能與無廠IC設計公司合資開設晶圓代工廠,一來不愁沒有資金蓋造價昂貴的晶圓廠,二來了掌握客戶穩定的需求、能直接承接這幾家IC設計公司的單。故曹興誠發展出所謂的「聯電模式」,與美國、加拿大等地的11家IC設計公司合資成立聯誠、聯瑞、聯嘉晶圓代工公司。

然而此舉伴隨而來的技術外流風險,大型IC設計廠開始不愿意將芯片設計圖給予聯電代工,使得聯電的客戶群以大量的中小型IC設計廠為主。1996年,因為受到客戶質疑在晶圓代工廠內設立IC設計部門,會有懷疑盜用客戶設計的疑慮,聯電又將旗下的IC設計部門分出去成立公司,包括現在的聯發科技、聯詠科技、聯陽半導體、智原科技等公司。再來是設備未統一化的問題──和不同公司合資的工廠設備必有些許差異,當一家工廠訂單爆量時,卻也難以轉單到其他工廠、浪費多余產能。

評論