英特爾這48年 半導體巨頭的輝煌與轉型

遭遇日本企業挑戰

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201612/341546.htm1971年,英特爾通過購買日本企業的專利,生產出世界上第一個通用可編程微處理器(Microprocessor)芯片“4004微處理器”,這個小指甲大小的芯片擁有2300個晶體管,計算能力已經達到1946年世界第一臺計算機的水平(那臺計算機像房間那樣大)。1972年,推出“8008微處理器”,擁有相當于4004處理器兩倍的處理能力。1975年,世界上第一臺個人電腦Altair8800采用了英特爾8080處理器作為大腦。僅短短幾個月時間,這種電腦就銷售出了好幾萬臺,個人電腦開始在全世界范圍內發展起來。

1974年諾伊斯卸任,摩爾正式登上了首席執行官的寶座,開始了英特爾騰飛的路程。摩爾十分注重技術的轉化,消除英特爾研究實驗室和制造部門之間的瓶頸,加快了新產品從實驗室向工廠、向市場的轉化。由于經營策略的正確,技術上的創新,這時的英特爾已經逐步確立了自己的巨人地位。

1978年,在英特爾公司成立十周年的時候,員工達到了一萬人。1979年,安迪·格魯夫開始擔任英特爾公司總裁。

不過,1976年日本最大的5家電子公司的科研力量聯合起來,組建起超大規模集成電路研究所,不到4年時間就取得了巨大成就。1980年,一份日美兩國芯片質量的比較報告顯示,美國最好的產品的次品率,竟要比日本最差的產品高出5倍。1981年,日本的64K芯片以低成本和高可靠性,迅速占有美國,使英特爾的單個芯片價格在一年內就從28美元慘跌至6美元。

專攻微處理器 飛越“死亡之谷”

多年來,英特爾就是“存儲芯片”的同義詞。英特爾幾乎無法相信這樣的事實:他們竟然在自己開創的市場上被人甩在了后面。由于其他產品利潤的支持,英特爾對存儲芯片的前途仍然抱有一絲幻覺。

1984年,公司存儲器業務衰退,生產出的產品積壓在倉庫里,資金周轉失靈,公司危機深重。英特爾的利潤一落千丈,從1984年的1.98億美元下降到1985年的不足200萬美元。好在格魯夫創立的目標式管理支撐住了企業運營的軸心。而且微處理器業務也逐漸成熟。

1985年,在存儲芯片市場已經被日本對手打敗的英特爾正徘徊在“死亡之谷”。格魯夫在他1996年出版管理書籍名作《只有偏執狂才能生存》(Only the Paranoid Survive)中回憶起當時的情景:“我望著窗外遠處大美洲主題公園里旋轉著的摩天輪,轉向摩爾問‘如果我們下臺了,公司再任命一個新CEO,你覺得他會怎么辦?’” “摩爾不假思索地回答,‘他會放棄存儲器業務。’我呆呆地注視著他,然后說,‘那我們為什么不這么做呢?’”

于是,他們果斷地做出決定,英特爾進行戰略轉移,專攻微處理器。摩爾和格魯夫將英特爾的主業轉向微處理器時經歷了一段痛苦的歷程。相較存儲芯片,微處理器當時只是英特爾的副業。在公司所有人的心目中,英特爾就等于存儲器,可格魯夫仍銳意改革。

微處理器是英特爾于1971年發明的。這個產品當時并不出色。當IBM選擇英特爾的微處理器作為其個人電腦的核心芯片時,微處理器的需求量才陡然上升。但是,IBM一直堅持要英特爾把微處理器的設計特許權讓給其他芯片制造商,以便自己總能得到穩定的供應和優惠的價格。

格魯夫意識到,電腦市場很可能會迅速發展起來,但只要英特爾仍然與其他芯片制造商分享自己的設計,就只能作為一個命運不定的配件供應商,受制于比它大60倍的IBM。英特爾必須使自己成為微處理器的唯一貨源,才能主宰自己的命運。1985年,英特爾推出了386微處理器,并宣布不會將該技術特許權授予其他制造商。IBM起初在他們的機器中不安裝386。但是,當頭號競爭對手康柏(Compaq)使用了386芯片后,IBM便回心轉意,與英特爾達成協議,由英特爾為他們制造一部分386芯片,用于其產品組裝。英特爾贏得了賭注。386芯片成為計算機技術的一個真正里程碑。

格魯夫在這次拯救公司的變革中關閉了7家工廠。1986年,英特爾解雇了8000名員工,虧損超過1.8億美元。這一虧損是英特爾成立以來的第一次虧損。1987年,摩爾將CEO的位置交給安迪·格魯夫。此后,英特爾順利地穿越了存儲器劫難的“死亡之谷”。

386芯片風靡一時,微軟利用386芯片徹底改變了計算技術。其1990年推出、轟動全球的視窗3.0操作系統,正是為在386機器上運行而設計的。1992年,英特爾的銷售額達58億美元,利潤首次突破10億美元,成為世界上最大的半導體企業。英特爾和微軟取代了IBM,逐漸成為整個計算機產業的領導者。

管理大師安迪·格魯夫

英特爾公司成立后,兩位創始人安排安迪·格魯夫負責生產。格魯夫因此踏進了一個完全陌生的領域:領導他人。他全身心地投入這項事業之中。

1981年,格魯夫推出了他的“125%的解決方案”,要求雇員必須發揮更高的效率,以戰勝咄咄逼人的日本人。英特爾公司還推出了“遲到登記表”,公司員工每天得工作10小時,所有在上午8:10以后上班的人都得簽下大名。一天上午,遲到的格魯夫也簽了名。

1983年,格魯夫將自己的管理思想凝練之后寫入到了《高產出管理》(High Output Management)一書中。之后英特爾的成功轉型,也使格魯夫的“戰略拐點”(也稱“策略轉折點”)概念流行開來。格魯夫對“戰略拐點”的定義是:“一個企業生命過程中即將發生根本性變化的時刻。”

格魯夫總結管理的要點在于,當達到某種增長速度時,所有的人都會無法適應,因而大局便隨之陷入混亂。作為能夠判斷失敗臨界點的最高層經理,自己最重要的作用是,要發現全面失敗即將開始時的那個最大增長速度。

1990年,市場總監向格魯夫提出了一項展開大規模消費市場營銷的計劃。該計劃的口號是“Intel Inside”(內裝英特爾芯片)。英特爾高層主管大部分人都認為這是天方夜譚。惟獨格魯夫說,“妙極了。就這么干!”這一宣傳攻勢竟然出其不意,把一個計算機的內部配件變成了世上無人不知的著名品牌。格魯夫極其熱衷于這項針對消費者的營銷攻勢,他親自選定了“奔騰”(Pentium)的名稱。

格魯夫培育了一種“知識力量”否決“職位權力”的企業文化。在英特爾,每個人都可以對別人的觀點提出挑戰;條件是對事不對人,隨時準備對自己的主張“加以證明”。要這樣做,就需要數據。沒有數據,一種想法只是一個故事。

安迪·格魯夫在英特爾沒有獨立的辦公室,像每位員工一樣只有一張一模一樣的辦公桌;他在公司也沒有特殊的停車位,他的辦公環境并不比普通員工享有更多的特權。格魯夫堅持極簡風格,硅谷的一些公司在逢年過節時,經常舉辦一些奢華氣派的狂歡,而英特爾的慶祝活動卻非常簡樸。格魯夫會問員工,你們是要狂歡還是要獎金?我更愿意給你們多一點獎金!”英特爾當時有很多嚴格規定,每次進出公司都有保安檢查包,每次下班都要排隊檢查,大家會感覺到很麻煩,但格魯夫也像其他員工一樣接受檢查。

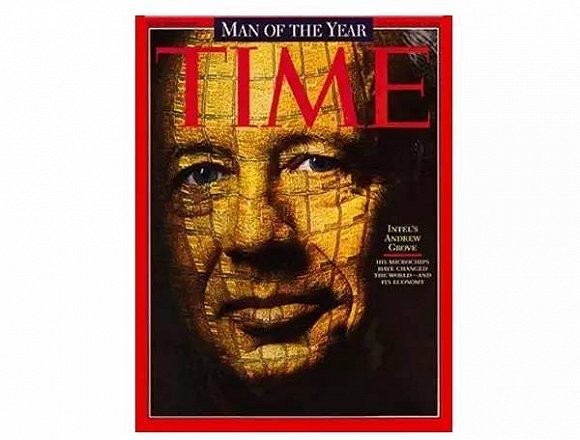

1997年,安迪·格魯夫成為《時代周刊》(Time)年度世界風云人物,他的名聲和威望被推上了巔峰。格魯夫是美國乃至全球最優秀的企業管理家,也是最好的企業管理導師。

1998年,格魯夫選擇了急流勇退,將CEO傳給公司總裁克雷格·貝瑞特(Craig Barrett),只留下更具象征性的董事會主席一職。2016年3月21日,格魯夫于在美國加州洛斯阿爾托斯的家中病逝,享年79歲。

評論