對比臺交大半導體成就.大陸高校應汗顏

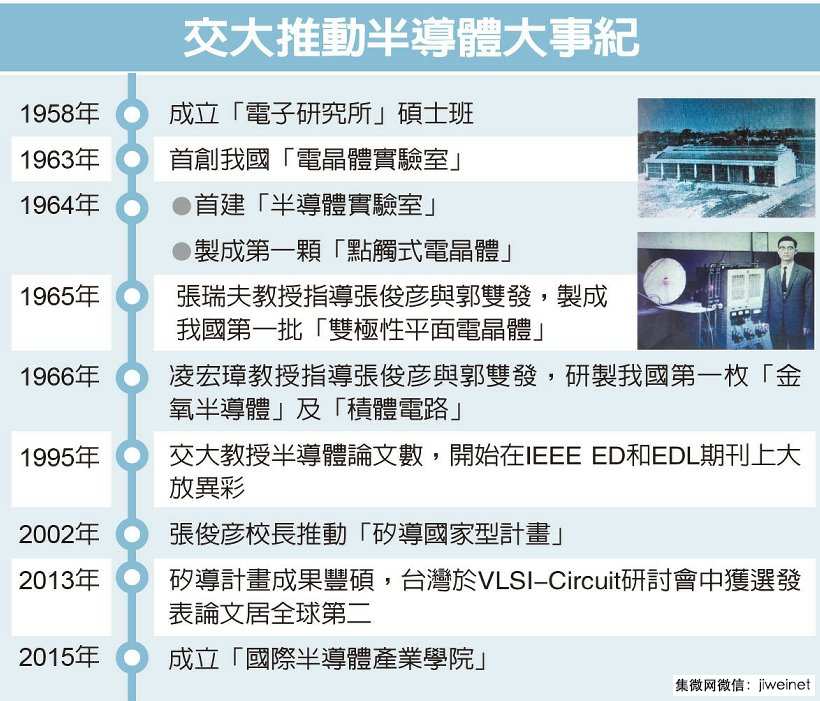

交通大學今年將慶祝在臺灣建校57周年,回首一路走來,交大是臺灣發展半導體產業的重要推手,自1958年成立電子研究所,首創我國電子工業學門進階人才的培育基地,近期更邁向國際化,設立“國際半導體產業學院”,為臺灣孕育更多的半導體業種子。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/272079.htm近一甲子的光陰,孕育出半導體產業界的“交大幫”成果傲人,今年更率先成立“國際半導體產業學院”,要聚集國際級大師及菁英學子,為產業注入新血,讓臺灣半導體產業在世界舞臺上,能再創佳績。

交大在臺灣半導體產業發展史上,擁有許多的“第一”。1963年首創“電晶體實驗室”,翌年就制成第一顆“點觸式電晶體”。

接下來兩年,更是分別由張瑞夫、凌宏璋兩位教授,指導張俊彥與郭雙發,制成當地第一批“雙極性平面電晶體”;以及第一枚“金氧半導體”及“積體電路”。

當年蔣經國還曾因此專程造訪交大,參觀積體電路的研發成果。

臺灣第一家半導體晶圓廠聯榮譽董事長曹興誠、榮譽副董事長宣明智,都是交大校友。當今臺股股后漢微科董事長許金榮和執行長招允佳,也都畢業于交大電子工程系。交大對國內半導體產業人才培育的重要性,可見一斑。

交大電工系62級的宣明智說,當時學校小 (只有工學院)、加上出國的人少,畢業時又逢臺灣電子業建立之際,交大畢業生因此占了不少電子業的高階位置。

交大校友在國內產業界的勢力龐大,“交大幫”在臺灣科技產業建構起不容撼動的雄厚勢力。上市電子公司中,平均每三家就有一家公司的董事長或總經理,是交大畢業生。

交大已獲教育部核準成立“國際半導體產業學院”,是國內首創,由企業贊助學費及獎助學金,吸引國際優秀人才來臺攻讀半導體相關碩、博士學位,進而留在臺灣為半導體產業聘用的育才計畫。

交大研發長張翼表示,交大國際半導體產業學院正積極延攬日本、美國半導體相關教授來臺授課,包括:美國加州柏克萊的胡正明、UCLA的王康隆、劉文泰;日本東工大巖井洋、東北大學大見忠弘等教授,都已承諾來臺開課。

張翼指出,國際半導體產業學院規劃成立三組:固態電子元件與材料組、精密機械與半導體設備組、異質整合與微系統組,預計每年招收60名碩士生、20名博士生。

碩士研究生暑期配合到相關產業實習,博士生可配合產業從事相關先進課題研究。

交大已針對國際半導體產業學院要延攬國際師資及國際學生,展開募款作業,目標是一年募集2億元經費,未來甄試入選的碩博士生,將可享有免學雜費,每個月還有500至1,000 美元(約新臺幣1.5萬至3萬元)不等的獎助學金可領。

?

資料來源:交大 經濟日報提供

攻生醫資電 扮演領頭羊

交大校長吳妍華表示,交大在資電產業(ICT)已經奠定良好的基礎,接下來結合生醫(Bio)發展,雖然難度和門檻較高,仍要朝著成為醫材產業的領頭羊目標邁進。她為即將歡度校慶的交大許下愿景,深耕生醫資電、積極國際化開創新局。

熱 愛研究工作的吳妍華,出任跨國頂尖研究中心i-RiCE計畫主持人。這是由科技部、交大與陽明大學,以及美國加州大學圣地牙哥分校(UCSD)共同出資, 展開國際級生醫工程跨國研究計畫。其中,UCSD是由錢煦院士擔任計畫主持人,共同主持人還包括陽明校長梁賡義、交大教授林進燈。

吳妍華指出,“生醫電子轉譯研究中心”目標是要建立成為臺灣前瞻植入式神經系統醫材產業的創基地和搖籃。

其中,吳重雨教授的“植入式人工視網膜系統”、及“癲癇治療電子系統”,是結合ICT與Bio最佳研發應用。

此外,還有花蓮慈濟醫院、臺大新竹分院及桃園長康醫院的骨導式人工耳蝸、中脊髓神經電生理監測系統,以及互動式上肢復健系統的開發,均同步進行中。

林進燈主持的“腦科學研究中心”團隊,與美國、德國等三國五校合作,獲得由美國陸軍實驗室補助的“認知神經工程”研究計畫,五年經費約8億元。國際合作成績,十分傲人。

同時,在全校師生的努力及眾多校友及熱心人士的支持下,交大的“前瞻跨領域生醫工程大樓”已于去年底動土興建,宣告以此多功能的生醫大樓為基礎,要打造出極具指標性的產學合作園區與研發重鎮。

吳妍華表示,未來“前瞻跨領域生醫工程大樓”將以生物為轂,各領域為輻,目標成為世界級的前瞻生醫與工程研究重鎮。

評論