Gartner對2021年國內外芯片制造市場的趨勢分析

當前困擾業界的芯片缺貨何時結束?哪種半導體制程會是主流?哪類芯片產品發展最好?半導體的投資熱點有哪些?中國市場的動向如何?“成熟工藝+ 先進封裝”可否達到先進工藝的產品性能?

本文引用地址:http://www.104case.com/article/202108/427612.htm2021 年6 月底,Gartner研究副總裁盛陵海向電子產品世界等媒體做了詳細的分析。

Gartner研究副總裁盛陵海

1 全球芯片制造市場

1.1 缺貨的原因及何時結束

1)缺貨的原因

最近半導體產業經歷了20 年以來最為嚴重的缺貨情況。造成缺貨的原因既包含偶然因素,也有必然因素。

● 偶然因素。由于過去發生的中美貿易摩擦、華為囤貨和一些制造工廠的關閉,其中中美貿易糾紛導致一些國內企業進行了備貨;市場出現缺貨后,很多大型公司也提升了庫存需求,這就造成了整個需求量大大超過可以提供的產能。

● 必然因素。半導體業大約每兩三年會形成1 個周期,而目前正處于供不應求的高峰周期。2 年前的2019 年供過于求,也是整個半導體市場下滑的時間點。再往前推2 年即2017 年是高峰。通常半導體公司在高峰時期會進行大量投資,投資產出的2 年后則又產生供過于求的情況。

在“供過于求”的周期間,即2019—2020 年上半年,考慮到新冠疫情的影響,很多半導體公司降低甚至延遲了投資。因此,從整個投資周期來看,2021 年當下產能的增加是前2 年投資所產生的。

2)哪類芯片缺貨會最嚴重?

目前短缺最嚴重的是電源、模擬相關的芯片,主要是8 英寸(1 英寸≈ 25.4 mm)晶圓緊缺造成的。截至2021 年6 月,手機行業的缺貨情況已經好轉,因為手機需求并沒有達到預想值。電視機市場的缺貨情況也有所改善。因為漲價了,消費者就不買了。

預計整體市場在2021 年下半年處于旺季,到2022 年上半年,特別是第二季度往往是傳統的淡季,到那時今年新的產能也會增加,緊缺的情況是可以緩解的。反觀電源芯片,貨源緊張的情況還會延續一段時間,因為牽涉到8 英寸晶圓的投資和12 英寸晶圓轉移的關系,預計可能會延續到2022 年下半年。

1.2 制程市場及投資熱點

1)12 英寸為主的先進制程

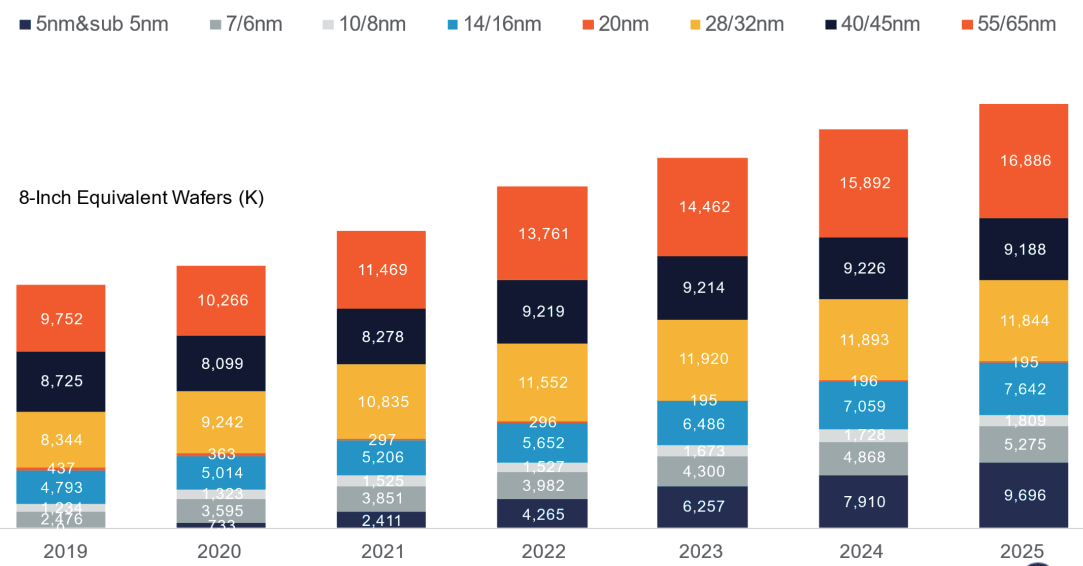

產能預測如圖1,可見產能增加最大的是5 nm及以下。今年5 nm 的升級版——4 nm 也將會出現,2022 年的目標則是3 nm。5 nm 產能的增加將會推動先進制程市場的成長。另外,55/65 nm 也將是增長較高的制程,主要原因是目前55 nm 的需求量非常大。

55 nm 雖然是較老的制程,但其需求量在未來幾年仍然會有較大的增加。此外,28 nm、14 nm、16 nm 都有較大的增加機會。

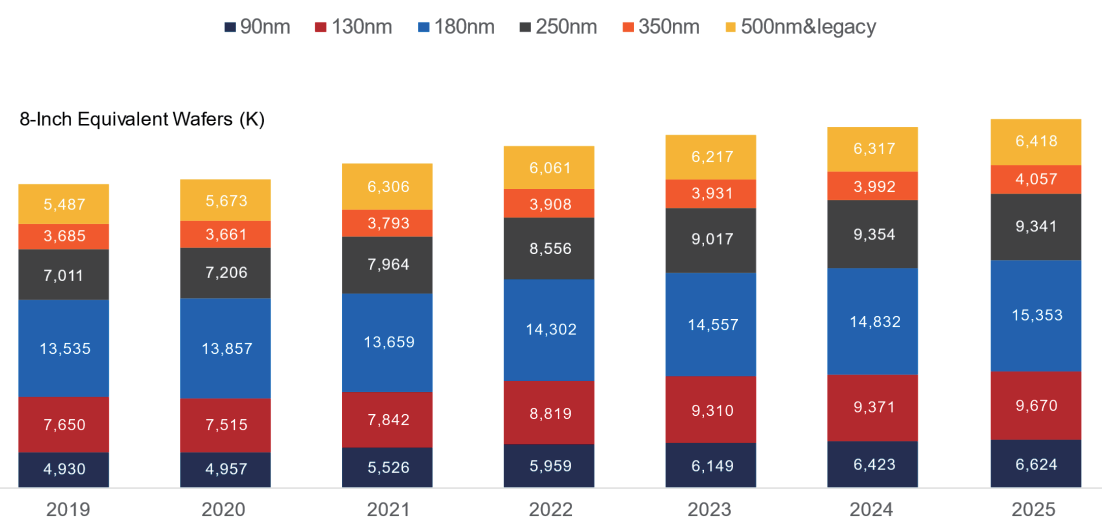

2)傳統制程

傳統制程主要集中在8 英寸晶圓,現在非常緊缺。因為過去很多年8 英寸產能過剩,導致價格“跌跌不休”,谷底時期只有約300 美元(1 美元約為6.5 元人民幣)。很多工廠,尤其是日本的一些半導體企業已經關閉了8 英寸產線。同時,5G 手機對PMIC、模擬電路需求量有較大的增加。尤其是PMIC(電源管理芯片)制程集中在180/150 nm,主要為8 英寸和少部分12 英寸晶圓,并不會有大幅度的提升。需求量的增加導致了目前電源相關芯片嚴重缺貨。

目前針對8 英寸產線沒有建新廠的投資,大多數投資為擴產。例如中芯國際的財報顯示約增加4.5 萬片晶圓的擴產。擴產實際是為了解決燃眉之急,但要徹底解決8 英寸制程緊缺的問題,仍需要將8 英寸產能轉向12英寸。因為12 英寸產能產出大,同樣時間條件下,其產出可達2 倍多。

臺積電已在使用12 英寸晶圓為聯發科生產PMIC方面的產品,雖然目前量級較小,但預計會有更多的轉移。此外,華虹宏力也在做類似的事情——在12 英寸晶圓上做BCD 電源相關的工藝。

圖1 先進制程產能供應緊張

1.3 晶圓廠的投資熱點

全球半導體投資在今年也將有較大的躍升。回顧過去幾年,2019 年呈下滑態勢。由于缺貨,2021 年預計有超過20% 的大幅度增加。這些增長主要體現在先進制程方面,以及目前緊缺的28 nm 制程。在產品方面,NAND Flash 預計會有較大的增加;DRAM 情況稍好,因為DRAM廠商為了控制整個市場的高價位,投資較為保守。但是NAND Flash 的需求一直處于增加狀態,因此主要的投資應該是在先進制程及NANDFlash 方面。

與此同時,國內一些半導體公司在向12 英寸轉移,即用12 英寸工廠生產90 nm以下或55 nm以下的產品。例如,合肥晶合、廣州粵芯等都在進行此類嘗試。

有一個現象是:TI 很早就開始用12 英寸做模擬芯片,過去幾年為何沒有其他廠商跟進? 首先,因為12 英寸做模擬芯片是一個趨勢,主要是缺貨的原因。為什么以前少有企業轉呢?①這在技術上是有難度的。8 英寸有各種工藝,也很成熟,另外硅片厚薄也是很關鍵的因素,例如做BCD 的晶圓都比較厚。② IDM 廠很難去跟進的原因是12英寸晶圓可以生產更多的模擬電源芯片,如果沒有TI 那么大的市場需求,未來可能是虧本的。Foundry 廠考慮到了什么問題呢?他們考慮8英寸的產能。如果在沒有產能緊缺的情況下做12 英寸就沒有意義,一定要在有8 英寸合適的產品填補了模擬芯片或電源芯片產能空缺的情況下,才有必要去轉,因為大家要考慮商業因素。TI 當年是比較聰明的決斷,一下子走進去,一開始投資也是很大。后來設備價值被逐漸消耗后,就有很大的競爭力了。

圖2 傳統制程產能供應緊張

2 中國芯片制造市場

2.1 中國芯片市場的3個趨勢近年來,全球半導體發展迅猛。中國從5 年前開始在半導體方面付諸了很多努力,Gartner 對中國市場有3 個預測。

1)預計在2025 年,中國本土半導體公司在國內市場的份額有機會從當前15% 突破到30%。當然,也有人認為這個份額可能低于10%。其實“低于10%”也是對的,因為部分在國內生產的為海外代工的產品基本不會使用國內芯片,而是選用海外芯片——從這一點來看,低于10% 的預測有跡可循。

2)前十大中國半導體采購者主要是電子制造企業(OEM)或ODM(委托設計企業)。前十大OEM均擁有自主芯片設計能力。例如OPPO、小米、美的,甚至百度、阿里巴巴等企業也已在建立自己的團隊。這樣做的優勢是:①在形成一定量級的規模后,便可降低采購成本。②企業也可以發展自己獨立的技術,做差異化、專有的技術與產品。但是這些企業面臨的挑戰是:企業是否能做到一定的量級,以及產品的設計能力、性價比是否能滿足需求。

當前,大多數企業在起步期均處于“燒錢”階段,發展比較困難。但是預計大公司會更為積極,因為在財務方面的境況較好,而且大公司以及在國內環境下投資半導體常會得到政府的補助或其他支持。

3)中國半導體市場的投資規模在2023 年有望達到一個可觀的峰值。最近幾年半導體產業投資增長迅速,預計到2023 年,國內的投資規模較2020 年會有80% 的增長。規模增加的主要誘因是幾家大型工廠的投資,諸如中芯國際、長鑫、長江存儲等,以及其他一些新興的中小規模的晶圓工廠投資。

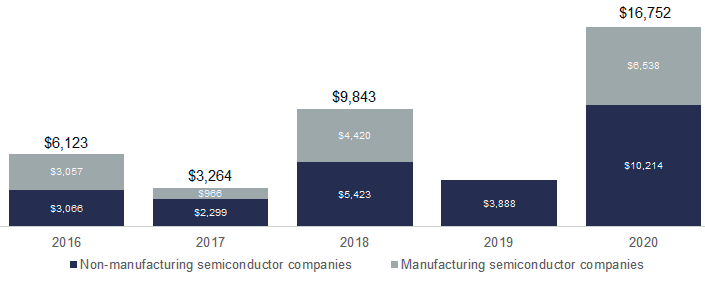

圖3 是Gartner 從公開渠道收集、Pitchbook 整理的中國半導體企業以及相關企業獲得的投資規模。數據可以分成兩部分:非生產型半導體公司和生產型半導體公司。

①非生產型半導體公司。近2 年融資已有非常大的提升,例如以往被稱作人工智能芯片的公司,主要是GPU 公司。此外,還有自動駕駛,或是第三代半導體/ 寬禁帶半導體的投資規模也在逐步增加。華為、小米以及英特爾、高通、三星等海外企業也在中國積極進行投資。

②生產型半導體公司。規模很大,起伏也同樣存在。圖3 中,Gartner 只收集了公開的信息,沒有收集未公開的信息。從“投資案”的角度來看規模情況,這個數量也有很大的增長,過去5 年里“投資案”的數量增加了2 倍。

圖3 中國半導體投資趨勢(2016—2020)

從圖3 還可以看到一個現象:2020 年有很高的增長。這歸功于科創板的出現。科創板帶動了整個投資的熱潮。原來投半導體公司為什么很謹慎?因為整個回收周期很長,難以在投資后馬上獲利。而科創板可謂政府政策給投資人打了一劑強心針或興奮劑,讓很多投資逐漸集中于半導體產業。這會帶來一定的弊端,例如過度投資或是過高的競價。但整體上,此類投資、特別是市場化投資肯定也帶動了一批企業的成長。例如原先在互聯網產業很有名的高瓴資本、紅杉資本這兩年也開始涉足半導體企業。雖然他們成功提升了價格,但另一方面他們也是投資,投資規模也有助于一些新興公司能盡快在產品方面進行創新,或是利用最先進的制程打造產品。

那么,2018 年和2019 年的落差為何很大,而且2019 年的投資額是下降的?主要有3 個原因:①一些數據并未公開,因為未列其中,例如長江存儲、長鑫等沒有公開的報告。② 2019 年科創板推出,讓人們有一個等待期,等到2020 年有一個跳升。③ 2019 年整個半導體市場并不樂觀,此時的投資會比較保守。

縱觀半導體全球產業鏈,中國本土半導體公司在上下游、市場份額、全球的位置仍然處于非常低的水平。上游的設備、材料遇到的技術障礙非常高,分別低于5%、3%、15% 的份額。生產方面,Foundry(代工廠)約占10%,還是非常可觀的。但是缺少IDM(集成器件制造商)的公司,士蘭微是目前IDM 的巨頭,未來長江存儲等新企業有望涌現。但是在現階段,IDM 還是很少。封裝測試應該是國內占比最高的,達到20%。其挑戰是如何向先進的封裝進行拓展。現在已看到非常多的企業在成長。封裝測試產業目前偏向于開放的自由競爭。EDA份額非常低,半導體IP 也是如此。

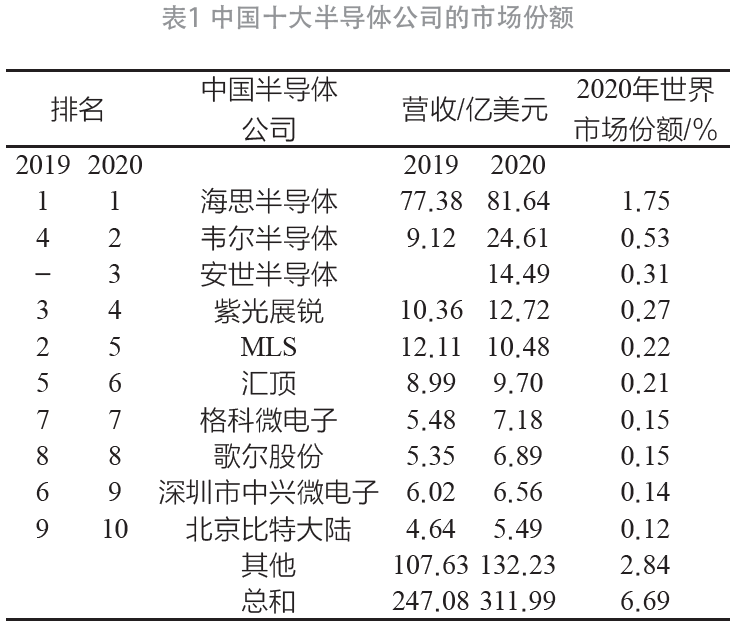

2.2 十大半導體公司的特點

從全球布局角度看,海思半導體遙遙領先(如表1)。但問題在于美國制裁影響下的海思,在2021 年可能會遇到雪崩式的滑坡。接下來,哪些公司有潛力能夠取代海思的位置?

如表 1,例如韋爾半導體和Nexperia(安世半導體),很難斷言是否可以在短時間內迅猛成長。另外,中芯微電子去年的營收超過了8 億美元,它的估值其實偏低。像Goodix(匯頂科技)和GalaxyCore(格科微電子)這些公司都具有一定潛力。總的來說,前10 名半導體公司在近年的營收增長都十分迅速,前十大的門檻越來越高——10 年前,年營收占到1 億多美元的公司便可進入前10 名市場份額;但是現在門檻要超過5 億美元。但這并不能體現在全球的市場份額上,目前份額只占據6.7%。

2.3 各種產品的市場份額

1)今年中國的哪些應用市場最好?

5G 手機/5G 手機轉化、計算機、PC、服務器,今年在國內都會有很大的發展。接下來,新能源體系的建設,如“碳中和”、新能源車、電網改造等等,這些也是國內比較看好的一些領域。

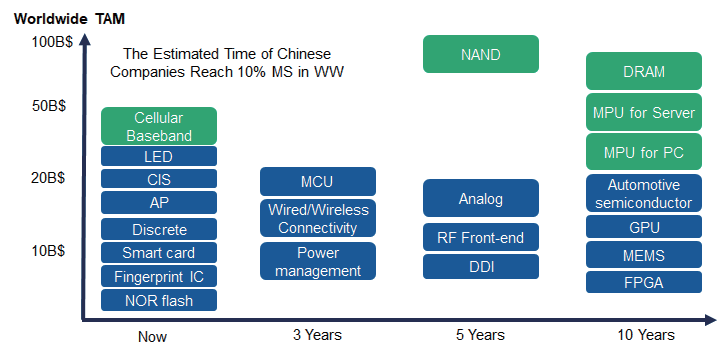

2)中國半導體產品的市場份額

如表2, 中國比較吃力的產品是DRAM、微處理器,然后是FPGA、GPU、NAND Flash,這些產品跟上一個層次之間存在較大的差距,基本上是空白。期待2 年后有望將中國的這些產品市場份額推升到第二層級。當然,要達到第一層級——超過10% 份額,還需要更多的努力。

3 中國半導體的預測

3.1 代工企業的成長態勢

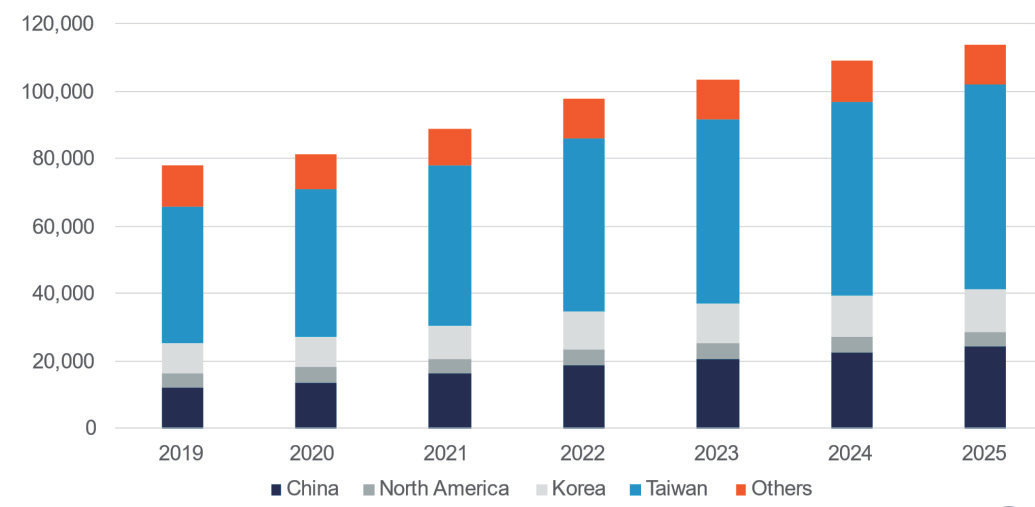

如圖4,整個Foundry(代工)在未來幾年預計會有較大的成長。從地區的角度來看,中國大陸份額的增長比2019 年將會有近乎翻倍的增長,但中國臺灣地區仍會占據最大的市場份額。這也是為什么美國希望把中國臺灣一部分的生產能力轉移到美國去,以降低風險。另外,韓國和其他國家和地區已有一定程度的成長,但是從全球布局角度上,未來預計中國臺灣地區將居第一,中國大陸位列第二(如圖4)。

圖4 中國半導體代工廠產能

3.2 投資趨勢

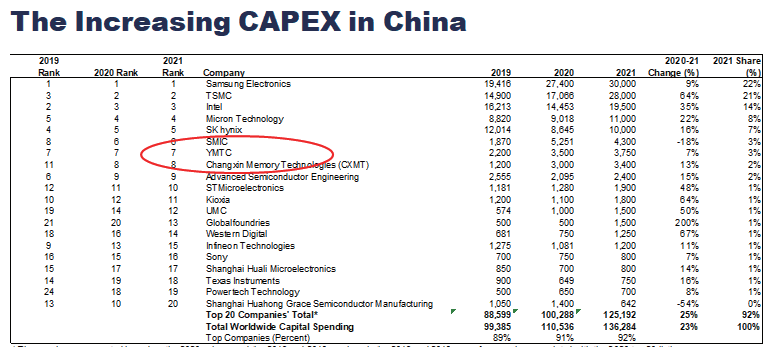

如表3,前10 名里有3 家中國公司,占到了6~8的位置(中芯國際、長江存儲、長鑫)。但這三大生產型企業在金額上與前5 位相比仍然有很大的差距。從投資角度來看,今年會有一個較大的躍升,如表3。

表3 前20大資本性支出(CAPEX)企業

來源:Gartner,2021年4月

3.3 中國半導體產品的展望

從圖4 可見:中國廠商占10% 市場份額。那么現在產品是什么,未來會是什么?哪些產品會增加?如圖5,綠色代表規模很大、很重要的產品。比較困難的部分在于市場份額仍處于1% 以下的產品,包括:DRAM、服務器、PC、汽車半導體、GPU、MEMS 傳感器、FPGA。

圖5 中國半導體業的未來展望

3.4 中美關系的影響

可以從4 個維度來看中美間的競爭:開放的生態、封閉的生態、全球市場和國內市場。①在全球市場要利用既有的開放生態,使用谷歌或其他企業的都沒有問題,同時也要盡量打造“Made in China”品牌并提升產品質量,以期占領更多的市場。②從國內市場來看:一方面,要利用開放的標準去梳理中國標準,也要進入全球生態中。另一方面,在國內先興建,然后向外走,通過“一帶一路”的策略往外輸出標準、技術。在國內可能是考慮自己專有的一些系統,去做創新或是其他為保證即使美國要和中國脫鉤情況下也不會受很大的影響。因此,中美貿易摩擦的影響肯定會有,但是不會致命,這個底線是一定要準備好的。

3.5 如何有效率地建廠和擴充產能

我們現在暫時無法解決14 nm 以上的供應缺口。我們應該認識到中國對半導體的需求是不斷在增加的。中國既然想要有自己的供應鏈,就需要多建廠、擴產。但是這個前提是產品要有競爭力,要有一定的產品能力,要覆蓋各種工藝,才有意義。

一些廠商為什么前幾年不擴產?因為從它們的角度來看,擴產了肯定是空產、沒人用,是虧本。所以如果看半導體廠商、代工廠的財報,可以發現臺積電是盈利的,但是即使是第二名的三星有時仍然是虧本的, 當然,今年盈利的可能性很大,因為今年普遍缺貨。但是在淡季/ 供過于求的情況下,大多數公司是虧本的。從這點看,半導體產業不是很好做。

3.6 成熟工藝+先進封裝,是否可達到先進工藝的產品性能

例如, 成熟工藝(28 nm) 處理器芯片,通過先進封裝是否可達到7 nm 的性能?Gartner 研究副總裁盛陵海認為是很難達到的。摩爾定律指一定時間后芯片里的晶體管密度增加1 倍。當工藝再往下走,性價比就較低了。特別是技術難點已經慢慢地要到1 nm——物理極限了。若再往下走,現在想出了很多新的技術,包括先進封裝。但是先進封裝帶來的性能顯著提升,并不是將2 個芯片并在一起,而是如現在的英特爾、AMD、英偉達等用的先進封裝技術來提升Memory(內存)讀取的帶寬以提升性能。

可見,現在先進處理器解決性能瓶頸的問題是通過把Memory 封裝在一起,從而提升性能,這是現在用得最多的場景,而且這些處理器公司用的已經是最先進的芯片,可見他們已經做到頭了,再要提升只能用先進封裝。這是現在主要做的一個方向,而且這樣做的成本非常高。因為AMD 或英偉達的1 個AI 處理器要接4 個HBM 內存芯片。通常認為半導體制程的核心是良率。總的良率是將每個芯片的良率乘起來的結果。假如把多個芯片封裝在一起,每個芯片的良率95%,乘在一起良率就更低了。再封裝、測試后,假如芯片一個有問題,整塊就要處理掉,如此下來的成本是很高的。

反過來,如果用不是很先進的工藝去達到先進工藝的性能,這是具有挑戰性的。因為如上所述,基本上是從Memory(內存)來做的,不是2 個28 nm 同樣的芯片疊加在一起變成14 nm。最近網上有種觀點:2 個14 nm 實現7 nm 的性能, 這不可能。原因在于7 nm 工藝的晶體管,例如:同樣100 mm2,它的晶體管數量肯定比14 nm 的2 倍多得多。因此工藝的提升包括功耗的降低、速度的提升,是很難通過芯片的疊加達到的。但是它的功能有可能通過多個芯片來做。這就是把原先在7 nm、100 mm2 面積上的晶體管數量提高。你既然做不了7 nm,就用2 倍面積的200 mm2或是更大的芯片去實現這個功能。這里談的是“功能”,而不是“性能”,實現功能是前提。這樣的場景,在理論上是可實現的。

3.7 我國半導體企業現在最缺的是什么,技術,資金,人才?

所以封測和設計的競爭壁壘相對較低。我國封測過去幾年成長很快,份額在世界占比是很大的。設計也做得不錯,因為可以利用成熟的供應鏈。例如,一家公司中有經驗的工程師可能三五年后就可以出來創辦公司去做設計。

制造的壁壘較高,因為沒有人會教你,也沒有人給你提供設計服務或整套方案。另外,設備還得從國外購買。再有,制程的關鍵是良率。良率怎么提高?怎么很快地把這個制程搞定?這都是挑戰,這個問題別人是沒法幫你解決的,只有靠自己想辦法解決或是挖人解決。

所以潛力最大的是制造。因為國內現在制造比例還是很小的。例如圖4 里的中國制造的份額包括海外公司在國內的工廠,實際上,海外公司在國內工廠的產值比國內的還要大。封測在國內的潛力也很大。但是如何抓住這個時間窗口,例如:很缺貨,大家拼命想辦法抓住時間窗口把產能和工藝提升上去,才有機會成長。

資金也缺乏。有人認為現在資金很多,但是是否在合適的時間用在合適的點上?這其實不是資金的問題,而是資金運用的問題。

人才更為緊缺,每年培養的大學生很難真正進入半導體行業,這兩年開始多起來了,以前大多數人會選擇海外的企業——美國的半導體公司里有很多的華人員工,他們定居在美國了。因此人才是需要培養的,而且人才是需要錢去不斷培養的。現在很多投資、創投其實是好事情,科創板也是好事情,至少可以吸引人才。不要找理由說:很多人才都去做互聯網。半導體產業如果能夠像華為這樣開出較高的薪水條件,自然半導體產業也會有很多人才進來。

3.8 為何國際上芯片公司互相并購,數量越來越少,我國恰恰相反,數量越來越多?

中國一方面是人口多,資源也多、各路資本也很多。大家會覺得這個行業能賺錢,就都涌來了。另一方面,還是中國市場的特性:往往一個公司或產品做成了,就會有很多公司一起做這個產品。往往技術的分散、普及,才會推動更多的公司出現。再有,因為國內的確半導體的缺口還有很大,機會很多。

在國際資本市場上,盡管公司總數越來越少,但公司規模越來越大,因為新的公司稍微做出一點成績就會被大的公司并購。而國內這種情況較少,往往是大公司投資,投資之后上市,大公司也可以獲得一部分的股權權益。可能慢慢地國內也會有這樣的趨勢,已經在資本市場站住腳跟的大公司會考慮收購一些初創的公司。

(本文來源于《電子產品世界》雜志2021年8月期)

評論