英特爾50年發展史對國產CPU的四大啟示

英特爾的CPU除了面對Alpha、Power、MIPS、SPARC、PA-RISC的沖擊之外,還不時面臨著AMD的商業上的彎道超車。第一個1Ghz的CPU、第一個單片雙核的CPU、第一個兼容X86指令集的64位CPU都是AMD搞出來的。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201808/390796.htm甚至還有一段時間AMD的CPU在市場上一時風光無兩,甚至在廣告中嘲笑英特爾面對速龍處理器的競爭,根本不敢推出相應的產品來應對。

AMD在廣告中嘲笑英特爾遲遲不敢露面

很多次AMD在市場上的激進表現都使英特爾措手不及,但英特爾總能在不長的時間內反制AMD。原因在于英特爾的技術團隊總的來說技術強于AMD,技術積累也比AMD深厚。

雖然AMD能憑借部分的技術優勢和商業模式上的激進創造彎道超車的機會,但總會被英特爾以直道趕上。這就是技術能力與技術團隊比技術本身更重要的證明。

在這里可能有部分讀者會認為鐵流是胡說八道,是抹黑AMD,原因是微軟在AMD第一次推出兼容X86的64位處理器和第一個單片雙核CPU時支持都特別不利,使得英特爾有機會重新追上來。

AMD在研發經費只有英特爾十幾分之一的情況下能取得這樣的成績是非常不容易的。不過,微軟對AMD支持不利,更多的還是AMD的原因。

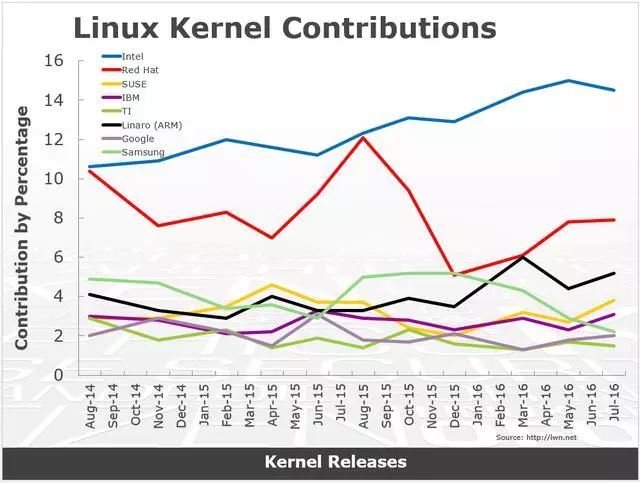

全世界的操作系統直接和CPU進行溝通的部分大多數都是處理器廠家提供的。由于Windows是封閉的操作系統英特爾在其中貢獻多少不好講,但是對于服務器和超算市場占比超過90%的linux系統的內核來說英特爾常年是貢獻排行榜的第一或者第二,而AMD只是第八或者第九,絕對貢獻量也相差6倍左右。

14年末-16年初linux內核貢獻量排名,排名第九的AMD沒有顯示,大致貢獻量在2%

英特爾相關產品一上市,windows的支持就有了很大的改進恰恰說明了英特爾提供給微軟的內核驅動是非常強大的。內核編寫能力同樣是技術能力的體現。

英特爾五十年的發展歷程的啟示之一就是對于科技企業技術能力才是企業發展的第一動力。對于國內一些技術引進的CPU公司,如果只是引進了國外的源碼,但不具備技術能力,缺乏一個強有力的團隊,最終還是會在市場競爭中落敗。

商業策略和專利武器也是英特爾制霸CPU的關鍵因素

之前介紹了,對技術的重視和高額投入,以及技術能力和技術團隊是英特爾成功的重要原因。

不過,英特爾并非只是一個埋頭苦干技術的"理工男",在具備很強技術實力的同時,也具有很好的商業頭腦,并數次使用X86授權這個核武器直接把自己的競爭對手打出局。

這方面最經典的案例就是微軟和英特爾的Wintel同盟,以及對VIA的絞殺。

英特爾通過建立Wintel同盟,并進行橫向整合,吸引整機廠開發X86兼容機,擴大產業聯盟,形成了一套分工體系:

英特爾開發CPU;

微軟開發操作系統;

中國臺灣企業開發橋片和主板;

整機廠開發整機產品。

依靠產業聯盟的力量,英特爾一邊鞏固自己傳統市場,一邊侵蝕競爭對手的市場,降低競爭對手的造血能力。

由于處理器的研發成本高、周期長,隨著處理器的技術升級,研發成本會呈幾何倍數增長。如果沒有一個足夠大、足夠穩定的市場回籠研發資金,高昂的研發成本就可以把公司拖死。

因此,英特爾最需要的是鞏固傳統市場和拖死對手的時間。

在英特爾結盟整合的同時。眾多精簡指令處理器廠商卻在打內戰——IBM、DEC、惠普、SUN、SGI等公司分吃精簡指令處理器市場,結果是誰也做不大。由于IBM、DEC、SUN等公司既要做軟件,又要做硬件,還要做整機,造成整機產品成本居高不下。

更高的價格意味著更少的買家,更少的買家意味著很難用產量降低成本,進而形成惡性循環,最終導致精簡指令處理器的市場逐年萎縮。市場的萎縮導致無法回收處理器研發資金,并造成精簡指令處理器逐步淡出人們的視野。

最終,英特爾憑借高明的商業策略和扎實的技術功底,擊敗了IBM、DEC、惠普、SUN、SGI等公司,成就了X86的壟斷地位。

英特爾還有一項核武器,那就是X86專利大棒。

80年代初,IBM準備開發個人電腦,為了縮短研發周期和成本,IBM選擇直接采購處理器,并選擇了英特爾公司。

由于多供應商更有利于IBM的利益,以及IBM的訂單太大,當時還是小廠的英特爾一家產能不能滿足需求,IBM要求英特爾把X86授權給第三方,英特爾就拉了自己的小伙伴們一起做X86 CPU。

隨著X86越來越強勢,英特爾開始收緊授權,AMD趁著英特爾推廣安騰之際,率先推出64位指令,打了英特爾一個措手不及,并借此機會與英特爾實現交叉授權。

但其他X86陣營的CPU公司就沒這么好運氣了,最典型的莫過于VIA。

VIA在2000年前后收購了Cyrix、IDT等公司,進而獲得了X86授權。當時,VIA還收購了S3,進而成為掌握CPU、GPU、橋片技術的廠商,而且VIA的調子也唱的很高,大有一展拳腳,挑戰英特爾的野心。

由于VIA在橋片上占據很高的市場份額,且VIA野心勃勃。英特爾拿出X86授權這個核武器,取消了VIA的授權,結果導致VIA遭到毀滅性打擊,VIA的X86 CPU銷聲匿跡,市場份額很高的橋片也淡出消費者視野。

直到美國聯邦貿易委員會(FTC)于2009年對英特爾提起訴訟,指責英特爾利用壟斷,阻礙競爭對手進入處理器市場后才有轉機。

在FTC與英特爾達成和解協議后,VIA逃過一劫,躲過了英特爾X86授權這個核武器的威脅。即便逃脫一劫,VIA也元氣大傷,市場份額損失殆盡,靠HTC輸血。在HTC走下坡路后,只好到大陸搞合資續命。

相對于逃過一劫的VIA,做X86兼容CPU的全美達則更加悲劇。由于存在專利糾紛,在幾年的訴訟期間,沒有商業公司愿意冒風險和全美達做生意,結果全美達就被耗死了。

英特爾公司50年的發展歷程對國產CPU的借鑒意義

從英特爾公司50年的發展歷程中可以看出以下幾點:

一是長期高額技術投入非常重要。

在芯片上有所成功的企業,都離不開長期的高額投入。而國內的情況是,在資金投入上相對不足,特別是對自主研發的投入非常吝嗇,而且還是撒胡椒面一樣,這里一點,那里一點,這幾年支持這幾家,過幾年支持那幾家。一旦某家這幾年在商業上做的一般般,即便技術進步明顯,但后續就不敢投資這家CPU公司了。由于芯片是長周期、高投入、高風險的行業,這種扶持方式,結果只能是悲劇。

在這方面,韓國的做法就值得我們學習,韓國政府對芯片公司給予高額補貼和扶持,而且始終支持那么幾家,過去扶持三星,現在扶持三星,未來還是扶持三星,而且不論三星虧損多少,就是大力扶持三星。三星的存儲芯片虧損長達十多年,經過二、三十年的持久戰,三星終于把日本存儲企業拉下神壇。

二要注重技術團隊和技術能力的培養。一直以來,大陸總是非常喜歡去引進國外技術,但卻不注重技術能力的培養和技術團隊的建設。過去三十年,國內非常熱衷于重金購買國外技術,但技術引進和逆向工程有一個問題,那就是"知其然而不知其所以然",我們只是買到了"魚",但買不到"漁"。這也是過去幾十年引進一代,落后一代,反復引進的根源。

就技術能力培養來說,自己"做作業",顯然比"抄作業"更有助于能力的培養,何況"抄作業"只能跟著別人屁股后面走,不可能抄出高考狀元。可以說,重金購買國外技術一方面會導致"抄襲上癮",另一方面也會擠壓自主研發經費,不利于自身能力的培養。

長期忽視人才的價值也是一個大問題,時至今日,花公家的錢買國外授權,買國外設備可以花錢如流水,但就是不愿意給本土的技術人才,開出符合他們技術水平的工資。做自主CPU的工程師中,很多人都是懷著理想和信念在奮斗。但理想信念不能當飯吃,支付工資的時候"講犧牲奉獻",養家糊口的時候"講市場規律",一般人都無法長期堅守。隨著年紀的增長,家庭、生活壓力越來越大,高企的房價、昂貴的教育和醫療成為壓死駱駝的最后一個稻草,工程師們很難抵御轉行互聯網后收入翻倍的誘惑。

三是要建立產業聯盟和軟件生態。英特爾的成功,是產業聯盟的成功,國內企業應當學習英特爾的做法,建立產業聯盟,構筑產業生態。

四要對X86、ARM授權保持高度警惕。實踐證明,別人的東西就是別人的,除非像AMD那樣和英特爾交叉授權,或者像ARM那樣購買MIPS永久授權,否則都是存在風險的。

誠然,由于商業模式差異,在商業利益的指導下,ARM缺乏取消授權的動機。不過,商業利益是要讓位于政治的,這一點在中興事件中體現的淋漓精致。即便美國供應商都愿意和中興做生意,在制裁令下,也得乖乖聽命。

由于VIA的前車之鑒,大家對X86授權有非常高的警惕,但卻對ARM授權毫不提防,哪怕ARM在2016年和2018年兩次參與對中興的制裁,但這依舊擋不住國內廠商拿核高基經費,將ARM CPU/SOC打扮成“自主研發”,“完整知識產權”,并打入黨政市場。

評論