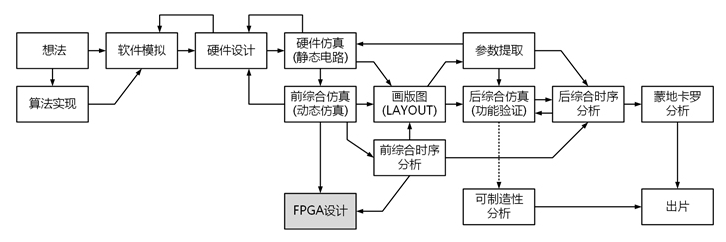

做芯片的不如做項鏈的?國內高端IC芯片破局已刻不容緩

數據顯示,2016全球芯片市場達到3397億美元,同比增長1.5%。而2017年預計將超過4000億美元,漲幅高達10%以上。

不過令人窘迫的是,在這么大的蛋糕面前,盡管我國已消化了近1/3市場需求而成為全球最大的芯片消費國,但繁榮背后卻有一個殘酷的事實:我國國產芯片的自給率不到30%,產值不足全球的7%,市場份額更是不到10%,也就是說中國“芯”90%以上依賴進口。截至2016年底,中國芯片的進口金額達到1.3萬億人民幣左右,而同期的原油進口不到0.7萬億。中國在芯片進口上的花費已經接近原油的兩倍。

做芯片的不如做項鏈的?

上周一(2017年10月23日),工業和信息化部人才交流中心(MIITEC)和比利時微電子研究中心(IMEC)聯合主辦的“名家芯思維”——2017年設計方法學國際研討會在南京舉辦。

本次活動邀請到IEEE fellow Giovanni De Micheli、中國科學技術大學林福江教授、浙江大學韓雁教授、南京大學王中風教授、香港科技大學教授Patrick Yue 和Synopsys亞太區產品總監謝仲輝先生,圍繞主題“IC設計方法學”的進行主題分享,圓桌論壇環節探討了IC設計技術革新、發展趨勢,以及發展中遇到的一些問題。

會議期間我們聽到了兩個小故事。

不過卻是兩個很無奈的故事。

故事一:做4G芯片差點破產

這是一家做芯片FIB失效修改的廠商講的故事。說有一個客戶原來是做2G/3G基礎設備的,后來聽說4G是個大趨勢且很快就會到來,就轉頭開了一個廠,雄心勃勃的進軍4G芯片產業,準備搶占橋頭堡。

為了做好,他前后投入了80%的身家來研發4G芯片。結果,快把家底賠進去了也沒搞出來。最后實在撐不住,只好回頭又做起了3G設備,終于挽回了差點破財破家的慘淡結局。

聽說,他媳婦也總算同意他睡床上了。

故事二:做芯片的不如做項鏈的

這個故事是韓雁教授講的。說有一個朋友,原來開了一家首飾加工廠,生意不錯。后來,在政府的要求和鼓勵下就辦了個芯片封裝廠。

然而,這個封裝廠利潤簡直寥寥,一直在慘淡經營中不可自拔。

據他說:“我加工一件首飾能賺幾塊甚至十幾塊錢,但是我封裝一個芯片才賺幾分錢甚至幾厘錢!你說,高科技體現在哪里?”

對啊,既然做芯片的不如做項鏈的,那為什么還有人堅持做下去呢?(文末將有答案)

國內高端芯片領域的困境

眾所周知,高端IC芯片復雜程度高,國內目前連4G芯片都做不了,絕大多數都還是2G/3G計算級別。

芯片市場的惡性循環

浙江大學教授/博導、浙江大學—美國UCF大學ESD聯合實驗室常務副主任韓雁說:“我國高端射頻芯片的開發面臨困境,這里有一個顯而易見的惡性循環:因為工藝落后——客戶到國外流片——國內工藝缺乏流片驗證提升——工藝更加落后。”

具體來說,這個循環就是:由于國內芯片加工制造工藝落后,導致很多設計公司紛紛選擇到國外流片,因此造成國內相關廠商嚴重缺乏流片驗證而無法升級,最終又會讓國內的芯片工藝遲遲得不到提高。

目前,芯片產業的流片費用動輒幾百萬元甚至上千萬元,這樣的費用對任何一家公司來說都是難以企及的高價,由不得不慎重(一般來說,普通芯片最多半年流片一次,而高端芯片如10nm或像麒麟970一樣的AI芯片等,由于研發過程漫長,從研發到流片需要數年時間)。因此,國內很多芯片設計公司為提高成功率,紛紛選擇去國外或合資企業流片。英特爾、富士通、Tower Jazz、GlobalFoundries、三星、臺積電、MagnaChip等等,往往是業內的首選,從而造成內地廠家很難有生意。

既然國內晶圓代工廠沒有生意,自然就生存艱難。盡管近年來有紫光、中芯國際、華力微等重點企業異軍突起,但無論從工藝還是經驗來看,距離國際一線廠商還有很長的路要走。

如此的循環,長此以往,將對我們的芯片制造產業帶來極大的限制和阻礙。

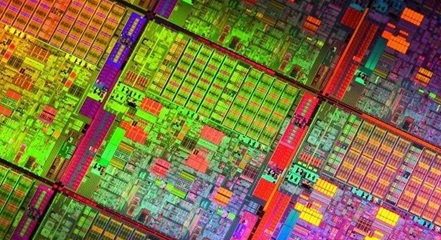

國內芯片加工工藝粗糙不穩定

從1971年開始,芯片制造工藝經歷了10微米、6微米、3微米、1.5微米、1微米、800納米、600納米、350納米、250納米、180納米、130納米、90納米、65納米、45納米、32納米、22納米、14納米,一直到目前主流的10納米高端工藝。而更高一級的 7nm(GlobalFoundries公司)近期也傳出進展順利。

盡管10nm工藝已經成為高端芯片加工的標志,但國內工藝大多還依然停留在微米級別(0.18um、0.35um等),也使得大部分硬件設備用的也都還是微米級芯片。這也是我們所說的第一個故事背后的真實場景,令人無奈。

光刻技術是芯片制造產業的核心,決定著芯片的元件特征尺寸。伴隨半導體產業“摩爾定律”的延續,極紫外光刻(Extreme Ultraviolet Lithography, EUVL)被公認為是最具潛力的下一代光刻技術。不過技術最先進、性能最穩定的光刻機設備100%被歐美國家壟斷,且嚴禁技術轉讓。

目前國內光刻機最多可做到28nm,另外13nm技術正在研發中。但是,國際上已經實現了10nm,而7nm技術也即將研發成功。這就是差距。

由于缺乏精密的國產加工設備,國內芯片制造設備都需要從美國進口,這就要受到他們“出口限制令”的制約,比如不能用于軍事產品的生產、不能研發指標非常先進的芯片。

專用芯片才是未來新的增長點

一直以來,關于通用芯片和專用芯片的爭論就從來沒有停止過。雖然從通用性和可修改性來說,通用芯片具有很大優勢,但從針對性和功耗等方面考慮,專用芯片才是未來新的增長點。

國家“千人計劃”特聘專家、中國科學技術大學微電子學院副院長林福江說:“功耗是(芯片產業)現在最大的問題,哪一款芯片能把功耗降下來,它的壽命就能延長,競爭力自然就上來了,功耗是所有芯片現在最大的瓶頸。

評論