全面解讀集成電路產業鏈及相關技術

(2)晶圓加工

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201707/361307.htm晶圓加工技術是指在晶圓上制造用于電氣電子設備中的集成電路的過程。該技術是一個多步驟、反復處理的過程。在實施過程中多次重復運用摻雜、沉積、光刻等工藝,最終實現將高集成度的復雜電路“印制”在半導體基質上的目的。整個晶圓加工過程一般歷時六至八周,需要在高度專業化的晶圓加工廠中進行。

無塵車間

1)操作類型

晶圓加工過程與晶圓制造不同,晶圓加工領域的工廠各自遵循本公司特有的生產流程。同時,先進的加工技術逐年推陳出新,使得生產流程不斷地發生著改變。但是多樣化的制程工藝無外乎從屬于以下四個范疇:沉積、清除、成像、電學性質改變。

沉積是指制程中涉及生長、涂覆或將其他材料轉移至晶圓上的步驟。沉積技術包括物理氣相沉積(PVD)、化學氣相沉積(CVD)、電化學沉積(ECD)、分子束外延(MBE)、相對先進的原子層沉積(ALD)以及其他技術。

清除是指從晶圓上清除材料的技術。例如蝕刻工藝(濕蝕刻或干蝕刻)與化學機械研磨技術(CMP)。

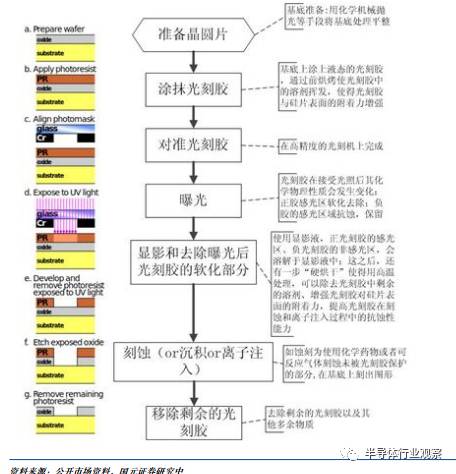

成像塑造或改變沉積的材料,一般稱為光刻技術。例如,常見的光刻工藝先將晶圓表面覆蓋一層化學物質——光刻膠,之后光刻機聚焦、校準并移動印有電路圖的光罩,將晶圓上的選中部分曝光于短波光線下。被曝光的區域此后被顯影劑溶液洗去。在蝕刻或其他制程之后,剩余的光刻膠由等離子體灰化法清除。

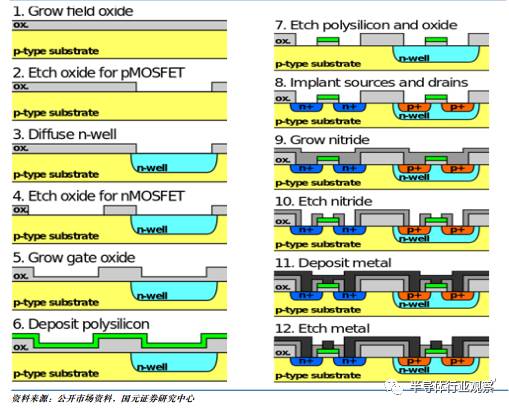

電學性質改變指摻雜半導體,形成源極與漏極的步驟。該技術過去由擴散爐技術實現,現在多運用離子植入技術。摻雜過程之后晶圓接受爐內退火或更先進的快速熱退火(RTA)處理。退火過程激活了植入的摻雜劑。電學性質改變目前也包括了通過紫外線制程降低low-k絕緣體材料介電常數的技術。

高端集成電路設計復雜,所需制程步驟繁多;多層金屬連接層技術用以實現大量元件間的有效連接。當代芯片加工多經歷300多道制程步驟;可包含11層的金屬導線層。

光刻原理

摻雜及構建CMOS單元原理

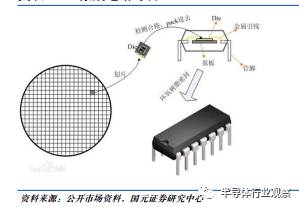

加工好的晶圓在晶圓測試后,將進入芯片封裝廠商,進行最后的封裝測試。

2)制程邏輯

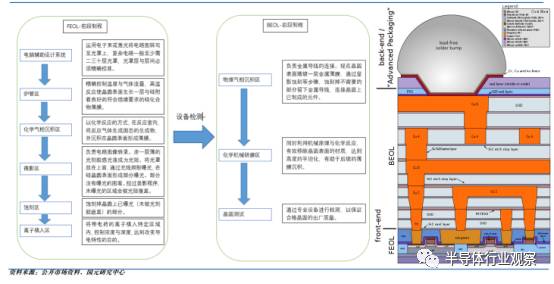

“印刻”于晶圓上的半導體元件需以金屬導體連接以實現特定的電路功能。以上各種技術工藝按制程的先后順序,可劃分為前段制程(FEOL)與后段制程(BEOL)。以集成于芯片上的元件的相互連接為分水嶺:FEOL指沉積金屬導電層以前,于半導體基質上形成獨立元件(如三極管、電容、電阻、獨立的CMOS)的前半段制程;BEOL指金屬層沉積后,創建金屬導線,連接元件,并構成絕緣各導線的介電層的后半段制程。

晶圓加工制程圖例

左圖體現晶圓加工前段制程與后段制程的具體內容;右圖為晶圓上單個CMOS模塊的縱切圖,從下到上的三個部分符合芯片的三個制程:FEOL前段制程、BEOL后段制程、Packaging封裝制程。

(三)封裝部分

集成電路封裝是半導體設備制造過程中的最后一個環節。在該環節中,微小的半導體材料模塊會被臵于一個保護殼內,以防止物理損壞或化學腐蝕。集成電路芯片將通過封裝“外殼”與外部電路板相連。

封裝過程后,通過封裝測試的成品集成電路設備,將作為成品最終投入的下游設備的應用中去。

集成電路的封裝

(1)封裝技術的發展演變

追隨摩爾定律,芯片集成度日益提高,單體集成電路需要日益增多的引腳與外部設備連接,以實現更復雜的邏輯控制功能;同時,隨著科技進步,各類電子設備向著小型化、智能化發展,電路系統的微縮要求集成電路芯片的體量不斷減小。所以,保證性能的前提下,“多引腳、小體量”的芯片封裝始終是集成電路封裝技術的發展方向。隨著封裝技術的發展,集成電路封裝模式不斷推陳出新。目前,各種封裝技術均用于不同的市場領域。這里,按照各種工藝出現的先后順序介紹市場上主流的一些封裝技術。

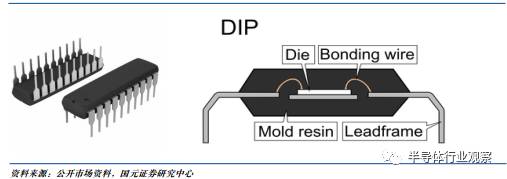

最早的集成電路封裝于扁平的陶瓷管體內,由于其可靠性與較小的體量,在軍事領域被應用多年。隨后陶瓷管體的封裝模式很快進步至塑料管體的 DIP(雙列直插式封裝)。

雙列直插式封裝

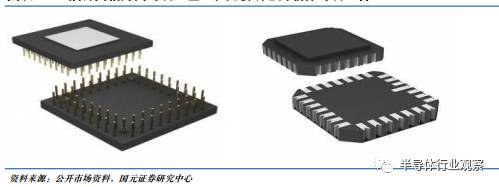

在1980年代,VLSI規模集成電路的引腳數量超過了DIP封裝的技術限制。PGA(插針網格陣列)封裝及LCC(無引線芯片載體)封裝投入生產,用以突破DIP封裝的限制。

插針網格陣列封裝(左)和無引線芯片載體封裝(右)

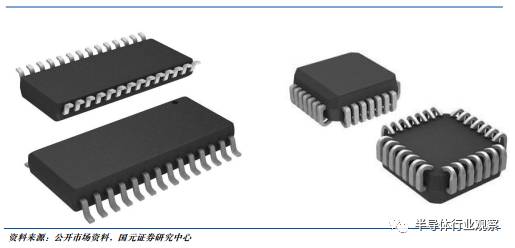

表面黏著式封裝出現于80年代早期,并于80年代末期興盛。用于小外形集成電路的鷗翼型封裝與J-引腳封裝采用優化的引腳間距,使得運用該技術的封裝比等效的DIP封裝占用面積少30-50%,厚度薄70%。

鷗翼型封裝(左)和 J-引腳封裝(右)

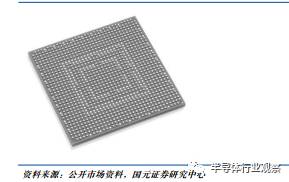

下階段,封裝技術迎來了巨大的技術創新——表面陣列封裝。該技術在封裝管體的表面鋪設連接節點,因此得以提供比此前封裝技術更多的外部連接(此前的封裝方式只在管體周圍引出接點)。其中 BGA(球柵陣列)封裝成為廣泛應用的封裝技術之一。

球柵陣列封裝

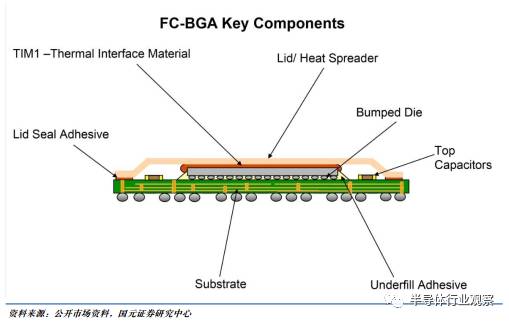

BGA封裝技術在1970年代便已經存在。1990年代,該技術演進至FCBGA(倒裝芯片球柵陣列)封裝。FCBGA封裝允許存在多于任何封裝技術的針腳數量。在FCBGA管殼內,晶片被正面朝下倒裝并通過類似于印刷電路板的基體(不通過引線),與管體球柵建立連接。因此FCBGA可以允許成陣列的輸入輸出信號分散連接至整個晶片表面,而非限制于芯片四周。

倒裝芯片球柵陣列封裝

評論