自研手機芯片知易行難 小米能堅持到底嗎?

MTK和高通的一站式解決方案,大大降低了手機研發門檻,也減小了手機研發的難度。在高通、MTK以及展訊,能提供手機處理器的前提下,小米為什么要舍易求難,自主研發呢?

雷軍在發布會上給出的理由是,“芯片是手機科技的制高點,小米要成為偉大的公司,必須要掌握核心科技。”我覺得這個理由太空泛了,自研芯片對小米有諸多實際的好處。

首先,自主研發芯片有助于提高小米在供應鏈管理上的話語權。

目前,智能手機同質化嚴重,就連iPhone也被詬病創新乏力。創新乏力,致使產品同質化嚴重,供應鏈管理成為左右銷量的重要因素。

手機處理器是智能手機的核心器件,在這一核心器件上掌握主動權的好處,在蘋果、三星、華為的身上能充分體現。

蘋果是軟硬一體的競爭策略,從底層自主優化手機處理器,保證手機的流暢性。時至今日,安卓陣營的系統流暢性,雖然在追趕iPhone,但仍和iPhone有差距,這其中蘋果對底層硬件的優化功不可沒。

三星是全產業鏈布局的硬件一體化策略,旗下的手機既可以搭載第三方的芯片,也可以自主研發芯片,切換自如。

華為部分產品仍采購第三方芯片,但中高端產品,主推自家的麒麟芯片,手機的發布時間不受處理器制約。

相反,沒有自主研發能力,手機廠商就會受到芯片廠商的制約,芯片的質量、節奏,以及供給數量,手機廠商均不能掌控主動權。

比如小米Note 1。小米Note 1可以說是小米發力中高端的首款旗艦產品,但其搭載的驍龍810存有‘發熱’缺陷,拖累了小米Note 1的口碑,小米也痛失沖擊中高端的絕佳機會。反觀三星,在面對驍龍810‘發熱’缺陷時,由于在供應鏈上握有主動,敢于棄高通而不顧,在自家旗艦機型Galaxy S6上采用自家Exynos 7420處理器。

再比如小米5。在驍龍820推遲上市時間的情況下,小米5為了能享受高通驍龍820的先發紅利,一拖再拖,本該15年下半年發布,硬生生的拖到了16年上半年。

這兩個例子充分暴露了芯片供應商在供應鏈環節上的強勢和手機廠商的弱勢。

在談及小米去年銷量下滑時,雷軍提到,小米去年有三四個月的缺貨期,缺貨的主要原因就在于小米在供應鏈方面缺乏主動。

參照蘋果、三星、華為,以及小米過去的經歷,松果芯片果真能穩扎穩打,確實有助于緩解小米在供應鏈上的壓力,提升小米在供應鏈上的話語權。

其次,松果芯片有望降低成本。

自研芯片確實能降低成本,但這并不是絕對正確的命題。

自主研發芯片是人才密集和資金密集的“雙密”產業。自研芯片的費用非常高。雇傭SoC設計團隊,購買ARM公版設計內核,這些都得砸錢。

而且,自研芯片的試錯成本也非常高。根據業內人士透露,芯片設計方案的一次流片實驗的成本大概在1000萬左右。出現哪怕一點錯誤,1000萬就打水漂了,得從頭再來。

更要命的是,從業界的規律來看,手機芯片至少要虧幾個版本之后才能進入盈利模式。而且盈利還有一個前提,一款手機處理器的成本,1000萬的規模才只能勉強維持收支平衡。這也意味著規模在1000萬以下的中小廠商自主研發手機處理器是虧本的。

松果芯片確實降低成本,但有前提,產品既要有一定的規模,又要贏得市場認可。談市場認可。

最后補充一點,松果芯片還能為小米生態鏈上的產品服務。松果芯片帶來的紅利,不光手機能獲益,小米生態鏈上的電子產品也能獲益。

松果芯片負重前行

Intel和LG的前車之鑒仍歷歷在目,松果芯片踏上的路并不輕松。

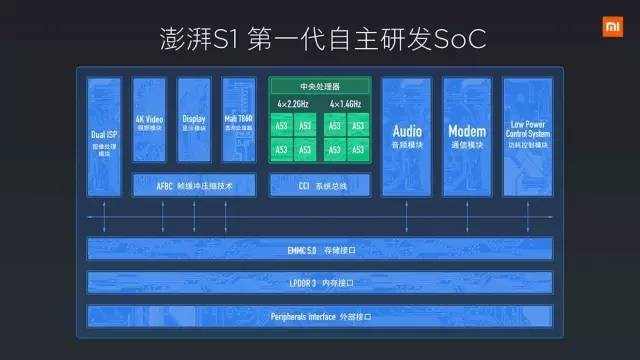

首先,松果處理器技術離成熟還有一段距離,前期搭載中低端手機的可能性較大。目前松果SoC的CPU和GPU都是ARM的軟核,通訊模塊也只支持三模,離核心科技還有很長的距離。此外,搭載松果處理器的手機銷量良好,確實可以幫助小米分攤一部分研發成本。但如果松果芯片不給力,甚至存在性能缺陷,反而會影響小米手機的銷量和口碑。

其次,芯片投入較大,小米一家難有足夠的人力財力物力來做,所以小米聯合聯芯科技成立松果科技,共同研發芯片。然而,即便是兩家聯手,也很難說資源是充足的,能否保證持續投入還有諸多不確定因素。

再次,芯片市場競爭激烈,前有高通打高端,后有聯發科中低通吃,三星華為實力雄厚。強手如云,松果芯片只能徐徐圖之,先在小米系中低端立穩足,再進攻中高端,任重而道遠。

評論