中國IC產業加速發展 人才培養刻不容緩

在IC產品進口額超過石油排在大陸進口商品額第一位的那一刻,全球IC市場的重心也早已悄悄轉向中國,由此引發的中國IC產業加速狂潮也愈演愈烈。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201610/311464.htm以紫光為代表的中國IC產業鏈框架已基本成型。在晶圓制造端,2015至今大陸在建12英寸晶圓廠達9座(包括10月13號剛剛完成奠基啟動儀式的中芯國際上海新12英寸集成電路生產線),規劃中3座,再加上部分廠商后續擴產因素,截止2020年,新增晶圓產能逼近75萬片/月(12英寸當量)。

可以預見的是2017-2018年隨著各新廠陸續投產,屆時大約需要3萬左右IC制造相關專業高端人才,若考慮對上下游人才需求的影響,到2018年IC產業新增人才需求將突破10萬人,如此龐大數量的人才缺口,對目前大陸IC產業人才培養的進度將會是一項艱巨的挑戰。

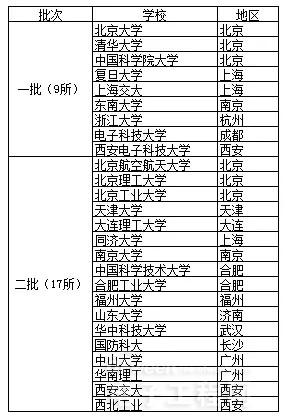

表1: 全國示范性微電子學院院校名單

2015年7月,中國教育部、發改委、科技部等六部門聯合發布《關于支持建設示范性微電子學院的通知》,計劃內的高校共有26所,政府希望通過此舉盡快滿足國家IC產業發展對高端人才的迫切需求。

然而往前追溯就會發現,在2003-2009年間,大陸政府批準的《高等院校建設國家集成電路人才培訓基地》院校名單和這次示范性微電子學院高校名單基本重合。盡管IC人才不足是歷年來全球性的問題,我們退一步假設2016年前大陸的IC人才已達到基本供需平衡,那么這新設的26所示范性微電子學院到2018年又能在原有供需平衡的基礎上增加培養多少數量的IC人才呢?

再退一步,即便到時這26所微電子學院畢業生全部用來填補空缺(這是理想狀態),也仍舊難填缺口。據統計,26所示范性微電子學院每年畢業生數量不足1萬人,初步統計約7500(博士:750人、 碩士:3450人、 學士:3300人)。

借鑒外界經驗,結合國內現狀,大陸IC人才培養需要關切的重點:

加快進度,提升數量

目前,在IC產業人才供不應求的大背景下,國家建設的26個微電子學院IC人才輸出數量遠不能滿足即將面臨的人才缺口。

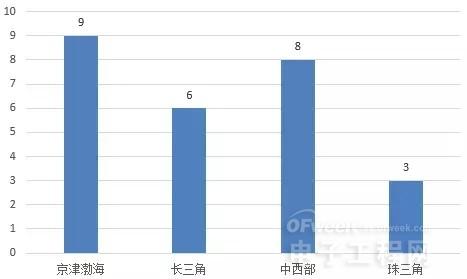

建議加速擴充高校IC產業人才培養基地及微電子學院的數量,尤其是那些具備培養IC專業人才潛力的院校,鼓勵支持這些院校新開相關課程甚至設立專業院系。同時均衡IC產業四大聚落人才培養配額(京津渤海、長三角、中西部、珠三角),重點支持高校資源匱乏地區,如晉江、廈門、深圳等。

圖1 全國26所示范性微電子學院分布

提升專業人才的專業度

專業對口度是多年來大家議論的熱點,各個行業對專業對口的要求不一,IC行業是尖端技術的代表,人才的專業度直接影響企業的行業地位。

以IC制造為例,在專業人才數量不足的影響下,很多企業不得不降低標準,從相近專業招攬人才,這樣新進的人才由于之前專業的差別,進廠后很多專業的知識需要重新學習,導致企業內部培訓效率也大打折扣,專業人才斷層現象凸顯。

另外,目前制造端相當數量的在職工程師及技術員缺乏對本工位以外工位工藝的認知,尤其在理論知識的儲備上缺乏系統性,針對這一點,在職人員有“回爐再造”的需求,政府和企業需要緊密合作為在職人員的專業培訓創造更多的條件。

促進尖端核心人才培養

尖端核心人才對企業整體效益的帶動尤為關鍵,在IC制造端,專業博士人才可以看作是企業尖端核心人才。

對比臺積電和中芯國際的人員結構,臺積電博士和碩士的人才占比分別是中芯國際的兩倍有余,尤其是博士人員占比基本是中芯國際的3倍。現實情況中,多數人才到碩士畢業后就選擇就業,能夠沉下心繼續攻讀博士的人少之又少,人們更愿意相信即使博士畢業后如果選擇進企業,待遇未必比當初碩士就業后的幾年工作經驗來得更加實在。

因此,為促進尖端核心人才的培養,還需要企業、高校、政府協同合作,想辦法讓部分潛在的高端人才向尖端核心人才邁進過程中,吃下定心丸。

圖2:2015年臺積電與中芯國際人才結構對比

“挖角”行動

君子愛“才”,取之有“道”;非常時期,非常手段。

上面提到的是我們自己人才的培養,然而在競爭異常慘烈的當下。

留住人才

俗話講“打江山容易,守江山難”。在IC行業,辛辛苦苦培養和引進的人才,更是要倍加珍惜,要舍得花大力氣留住人才。

例如在晶圓制造廠,多數工程師是要參與倒班的,腦力和體力高負荷運轉,在這樣的高壓下,如果政府和企業不能給予這些人才更完善、更具競爭力的經濟及生活保障,人才流失將會愈加頻繁,對企業和產業都會產生長遠不利影響。

一句話:請善待自家的engineers。

評論