用芯片開啟產業物聯網的產業升級

編者按:自今年3月互聯網+的概念提出來以后,很快就變成了我國的頂級策略。英特爾作為一家芯片公司,如何融合到互聯網+的熱潮里去?英特爾針對物聯網在做什么?

本文引用地址:http://www.104case.com/article/279300.htm產業物聯網注重“價值經濟”

EEPW:相比消費互聯網,產業互聯網的特點是什么?

陳偉:如今,隨著消費互聯網市場逐漸趨穩,物聯網、云計算及大數據技術的日漸成熟,互聯網+正在向第二產業滲透,我們將全面進入“產業互聯網”時代。有別于消費互聯網的“眼球經濟”,產業互聯網的商業模式以“價值經濟”為主,即通過傳統企業與互聯網的融合,尋求全新的管理與服務模式,為消費者提供更好的服務體驗,創造不僅限于流量的更高價值的產業形態。

中國之所以在過去二、三十年如此成功,除了房地產之外,作為全球制造基地是很重要的一點。當然今天制造的成本已經不低了,包括人民幣匯率的問題,所以制造效率的提高是相當相當重要的。我在英特爾做生產做了10年,我知道英特爾玩原子玩得相當優化,英特爾之所以在摩爾定律里面能夠成功,是因為合格率一直保持在80%~90%,而我們很多的競爭對手是保持在50%~60%。當你用同樣的優化架構,80%的合格率和50%的合格率去比的時候是沒有辦法競爭的。所以怎么樣優化你的生產是有很大的產業物聯網的應用空間。中國的產業,現在講“工業4.0”,其實很多還屬于1.0、2.0階段,有一些行業處于3.0。所以產業的升級、轉型是工業物聯網必須要去考慮的問題。這里面有很多傳感、信息的產生,要去分析,怎么樣提高效率。

15年前英特爾的一道生產工藝中80%是檢測工序,這完全是無價值浪費的工序。當時產生了物聯網、大數據的概念,只不過當時不叫物聯網、大數據。可見產業物聯網主要是從效率、合格率提升的角度出發的;而消費物聯網更多的是從消費者個人的體驗出發,優勢在于市場相當龐大,但是挑戰在于它真正提供的服務是人需要的服務,真正的價值是更主觀的,而并不是非常客觀的。因此消費物聯網和產業物聯網是完全不同的。但是從芯片、軟件的技術角度,這兩塊也有共性。

物聯網不僅是技術,也是商業模式的問題

EEPW:依您看,物聯網如何才能落地?

陳偉:很多人認為物聯網就是遍布著傳感器。英特爾對物聯網的定義是:各種各樣的智能終端器件,從傳感到高端的智能器件,通過互聯網的方式互聯,產生數據。產生的數據通過智能分析的方式去提取終端用戶所需要的價值,通過這些價值提供可持續的商業模式。這里包含很多部分,首先是器件的智能;第二是器件已經不是單獨的,是互聯的;第三,在產生數據的同時,它必須通過行業專業知識進行的數據分析產生價值,這個價值是由終端用戶來決定的;第四,這些價值是真正可以被利用的。

例如在2008年上海世博會項目中有很多物聯網部署,但世博會一結束全部拆下來。可見,物聯網要真正可持續擴展,不僅是一個技術問題,也是一個商業模式的問題。

物聯網中,首先器件本身需要大量存在,器件的存在必然產生很大的數據量,這些數據必須變成有效的價值和服務,二者是相輔相成的,原子和比特經濟互相的沖撞,才能夠真正地產生可持續的價值。

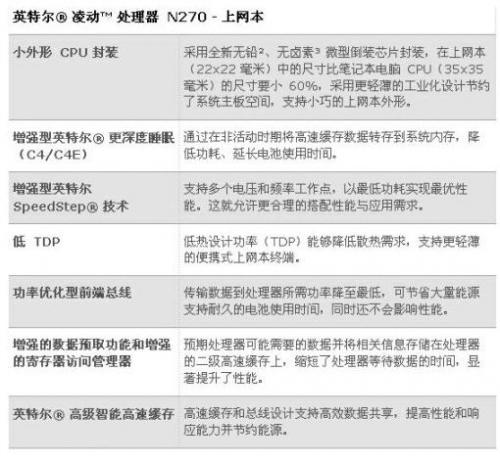

為什么物聯網出現了二三十年,很多應用并沒有真正落地?但將來的一二十年很多應用可以落地?因為持續地在每一個環節,不管是在通信環節,還是后端/前端,本身成本的下滑是相當快的。在此英特爾做出了不少貢獻,使計算的成本在過去十年降低了60倍。今天還有帶寬、傳感器的成本下降。但是摩爾定律真正影響的是高端服務器,從PC到平板,乃至于最低端的傳感器——很多傳感器已經沒有摩爾定律這樣的下滑曲線了,但成本也在下降。正因為如此,使得今天的物聯網變得可能了。

芯片廠商的物聯網切入點

EEPW:今天通常認為物聯網中,硬件占20%~30%,更多的是系統、軟件、服務。英特爾如何切入物聯網領域?

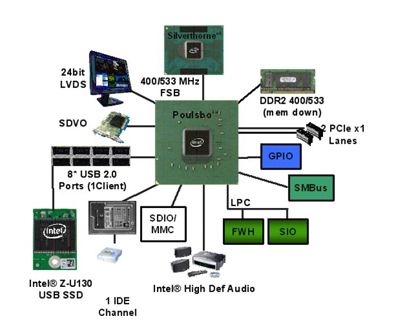

陳偉:主要有兩個措施。第一,從芯片的參考設計加速進入到垂直行業。根據各個不同的垂直行業,物聯網里都有很大的挑戰。英特爾是一個由做PC、服務器高端芯片發展起來的公司,往往芯片的量是海量的,服務器的量也是很大的。走向物聯網以后,首先必須是從垂直行業開始,所以經過選擇的垂直行業,從提供解決方案的角度出發,英特爾提供行業應用的參考設計。參考設計的效果是使一塊芯片能夠很快地做到垂直行業的應用里。目前有四個垂直的行業是英特爾比較關注的:智能零售、智能安防、智能交通和智慧能源。

第二,探索物聯網的端到端的架構搭建。英特爾2014年提出了物聯網的端到端的參考架構——英特爾?物聯網平臺。從傳感到、網關到后端,硬件和軟件做了架構的定義。這不等于英特爾會單獨提供每一個環節,但通過這樣的定義,可以共同地來確定哪些物聯網的環節是英特爾解決的核心技術問題。至今英特爾已有不少中國合作伙伴,進行了密切的合作。

物聯網大規模部署的挑戰

EEPW:物聯網大規模部署會遇到哪些挑戰?

陳偉:一是對器件的管理,器件要能夠互聯,能夠被管理起來。二是產生智能的分析去支撐運營。但無論是管理還是分析,都是跟合作伙伴密切合作達到的商業模式。這時會遇到如下挑戰。

評論