復(fù)蘇技術(shù)投資:英特爾“播種”新生態(tài)圈

“Once You‘re Lucky, Twice You’re Good”,英特爾中國董事總經(jīng)理黃節(jié)用手機快速記下硅谷著名記者Sarah Lacy的成名作標(biāo)題。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/265502.htm這是英特爾投資為自己的投資企業(yè)和合作伙伴準(zhǔn)備的一場“爐邊閑話”。演講臺上的Sarah與另一位記錄者M(jìn)ichael Malone討論著“硅谷的靈魂”——“讓技術(shù)鮮活”。黃節(jié)從Michael Malone的話中感到共鳴:當(dāng)Facebook、Twitter等一批締造了互聯(lián)網(wǎng)新商業(yè)模式的公司躁動了一個投資時代后,技術(shù)驅(qū)動的企業(yè)重新得到更大的關(guān)注。

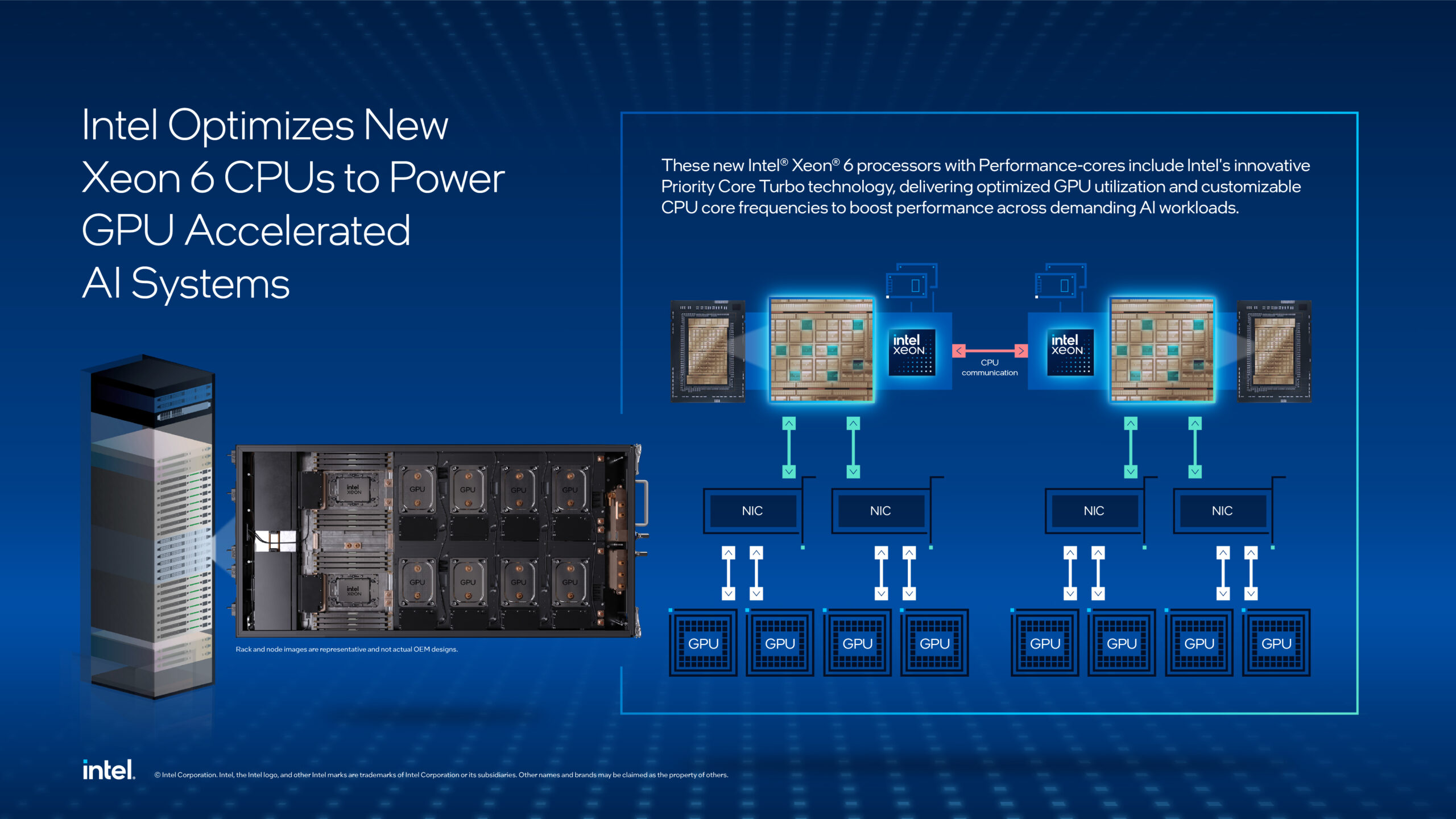

而英特爾投資是最早嗅到新一輪技術(shù)投資機會的硅谷風(fēng)投之一。“從可穿戴設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)到大數(shù)據(jù)分析,面向廣泛的技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行投資,推動芯片、智能設(shè)備、PC、云和數(shù)據(jù)中心的進(jìn)步”,在這場重回加州亨廷頓海灘的英特爾投資全球峰會上,英特爾公司執(zhí)行副總裁兼英特爾投資總裁蘇愛文(ArvindSodhani)重申了本階段的投資重點,并宣布了對16家科技企業(yè)的投資,而全年預(yù)計投資總額為3.55億美元。

技術(shù)趨勢的前瞻源于英特爾集團(tuán)對新生態(tài)圈的選擇。在移動終端市場首輪旁落后,PC時代的巨頭不得不選擇了新的領(lǐng)域啟動復(fù)蘇,而已經(jīng)持續(xù)了十五年的峰會成為這段旅程的重要驛站。

蘇愛文用一張圖譜概括了英特爾的投資:物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備、智能硬件、二合一筆記本和桌面電腦作為門戶,數(shù)據(jù)中心、云存儲和數(shù)據(jù)分析則構(gòu)成了基礎(chǔ)設(shè)施。

投向生長中的“互通生態(tài)系統(tǒng)”,投資與市場趨勢的“時差”常常發(fā)生,英特爾需要承擔(dān)更大的風(fēng)險。英特爾投資中國區(qū)董事總經(jīng)理許盛淵認(rèn)為,在產(chǎn)業(yè)概念缺乏、生態(tài)系統(tǒng)尚未形成的階段,投入新領(lǐng)域看起來像是進(jìn)入了投資的冬天。但這也正是英特爾一類的產(chǎn)業(yè)投資者的機會所在:調(diào)動全球資源,幫助被投企業(yè)跨越產(chǎn)業(yè)的溝壑,一步步完善生態(tài)圈。

萬物互聯(lián):跨越鴻溝

Eyesmart(釋碼大華)的虹膜識別技術(shù),讓東方網(wǎng)力(300367)聯(lián)合創(chuàng)始人馮程的眼前一亮。

今年3月,登陸中國創(chuàng)業(yè)板的兩個月后,從安防監(jiān)控起家的東方網(wǎng)力宣布了與奇虎360(QIHU)的合作,從一款“360家庭衛(wèi)士”智能攝像機開始,涉足家庭安防和智能家居行業(yè)。第一次參加英特爾全球峰會的馮程,期望在這里找到提供公有云架構(gòu)和底層智能技術(shù)的合作伙伴。

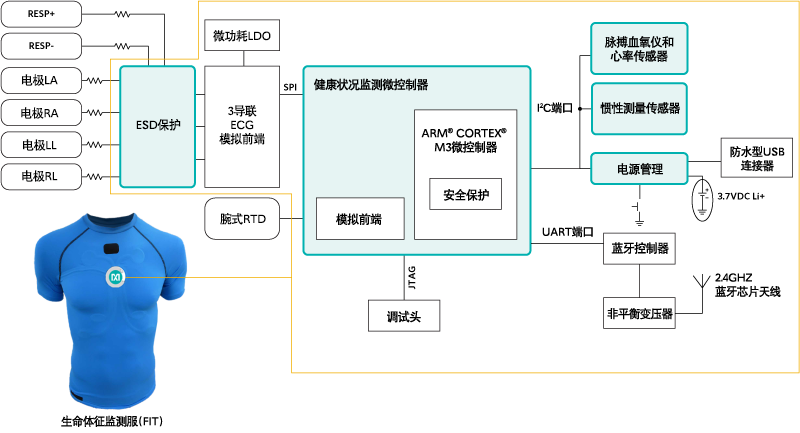

東方網(wǎng)力代表了一批智能硬件互聯(lián)參與者的訴求。在談及最近的投資案例之前,英特爾投資可穿戴設(shè)備部門董事總經(jīng)理Rob Rueckert首先向記者展示了一張幻燈片,上面羅列著數(shù)條“需要的技術(shù)”:靈活的能量傳遞/更有效的充電、傳感科技、數(shù)據(jù)分析、界面交互等等——他更愿意花費時間,先談?wù)劮脚d未艾的硬件互聯(lián)領(lǐng)域亟須補齊的短板。

去年的圣迭戈(San Diego)海邊是另一番光景,盡管蘇愛文在當(dāng)時的峰會上強調(diào)了對于設(shè)備技術(shù)的關(guān)注,但可穿戴的終端設(shè)備才是被資本追逐的熱點:英特爾投資宣布注資健康監(jiān)控類智能手表Basis和極限運動智能眼鏡Recon。幾個月后,英特爾進(jìn)一步收購了Basis Science,理由在于這款腕表小型并先進(jìn)的傳感器技術(shù),適用于跟醫(yī)療保健相關(guān)的數(shù)據(jù)采集。

“從終端設(shè)備轉(zhuǎn)向底層技術(shù),是今年的硬件投資策略上最大的變化”,Rob Rueckert告訴《21世紀(jì)經(jīng)濟報道》記者。他所主導(dǎo)的投資案例印證了這一轉(zhuǎn)移:來自美國內(nèi)華達(dá)州的Eyefluence公司將一種穩(wěn)定、低功耗的眼球追蹤技術(shù),搭配iUi*互動模型,集成到增強現(xiàn)實或虛擬現(xiàn)實的頭戴顯示屏(HMD)當(dāng)中,從而提供自然、直線的眼球追蹤和控制。

Ossia公司則研發(fā)出了一項叫作Cota的智能天線技術(shù),運用遠(yuǎn)端、定位的方式將電力安全傳遞給設(shè)備。Ossia創(chuàng)始人HatemZeine表示,無論設(shè)備是在靜止或移動的狀態(tài),30英尺的距離內(nèi)都無需使用直線對傳式傳輸。

Rob Rueckert認(rèn)為,硬件之間交互的可操作性(inter operability)是可穿戴設(shè)備及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域面臨的最大挑戰(zhàn)。這項挑戰(zhàn)在成型階段的中國產(chǎn)業(yè)一線表現(xiàn)得最為直觀。英特爾投資中國區(qū)董事總經(jīng)理張寧宇發(fā)現(xiàn),行業(yè)里的每個參與者都在推出不同標(biāo)準(zhǔn)的終端,無論手環(huán)還是手表,“這些硬件之間不能交互不能共享信息,對于消費者來說幾乎是場‘災(zāi)難’。”

因此,Eyesmart一類技術(shù)被寄望成為通用的解決方案。張寧宇認(rèn)為,虹膜識別能夠被運用在各種智能硬件的移動支付認(rèn)證,每個人獨有的眼球虹膜,相對密碼和指紋識別而言更為保險,而識別背后的計算能力,使得隨時隨地發(fā)生的支付行為可以被實時分析。

在抵達(dá)消費者的路上,障礙還不止于技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。許盛淵進(jìn)一步指出,“還沒有一家公司找到對消費者來說真正需要的信息”,應(yīng)用的缺失是各類手環(huán)難以在消費者面前保持持久吸引力的核心因素。

馮程亦對記者表達(dá)了類似的煩惱:琢磨用戶需求是東方網(wǎng)力踏足硬件消費市場之后面臨的第一大難關(guān)。在傳統(tǒng)的安防市場上,政府或者行業(yè)的需求相對標(biāo)準(zhǔn)和簡單,但消費者的行為卻是另外一番狀況,對后進(jìn)的B2B從業(yè)者來說,很難分清什么“真需求”,什么是“假需求”。出于風(fēng)險考量,東方網(wǎng)力只能針對剛需來做智能家居的產(chǎn)品和服務(wù)。

而英特爾也在公司業(yè)務(wù)層面,尋找其他更接近消費者的行業(yè)企業(yè)進(jìn)行合作。兩個月前的IDF(英特爾信息技術(shù)峰會)上,英特爾展出了與時尚品牌Barney"s合作的內(nèi)衣,以及啤酒桶、輪椅等一系列物聯(lián)產(chǎn)品。消費品牌主導(dǎo)用戶需求研究,英特爾所需提供的,是一款集成了計算、通訊、軟件和第三方的應(yīng)用與服務(wù)的芯片。

大數(shù)據(jù):全球借力

“連線會議廳”里,凌琦用峰會App“interact”約見了一位潛在的合作伙伴。再次出現(xiàn)在英特爾的會場,他的身份已悄然改變——4月,當(dāng)英特爾宣布以7.4億美元收購Cloudera公司18%的股份時,凌琦還是英特爾行業(yè)合作與解決方案部中國區(qū)總監(jiān),而現(xiàn)在則成為了被投資公司Cloudera的副總裁。

凌琦當(dāng)下的任務(wù),是幫助Cloudera建立在中國的業(yè)務(wù)。英特爾成為Cloudera的最大戰(zhàn)略股東后,中止了早前集成在服務(wù)器產(chǎn)品上的自主商用版Hadoop開發(fā),替換為原競爭對手Cloudera的Hadoop,并計劃聯(lián)合向中國推出這一大數(shù)據(jù)解決方案。

在英特爾繪制的生態(tài)譜系圖中,大數(shù)據(jù)是萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié),找到方式分析和利用大量數(shù)據(jù)是英特爾的機遇和必須逾越的關(guān)隘:一方面向物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供處理器,另一方面通過軟件分析這些設(shè)備生成的數(shù)據(jù)。而放棄自身的Hadoop而轉(zhuǎn)投Cloudera一度被解讀為英特爾在大數(shù)據(jù)軟件業(yè)務(wù)上缺乏DNA的表現(xiàn)。

與內(nèi)生力量互補,財務(wù)投資是英特爾在大數(shù)據(jù)軟件領(lǐng)域占得先機的必要方式。英特爾投資云軟件和大數(shù)據(jù)部董事總經(jīng)理DharmeshThakker表示,從底層的數(shù)據(jù)中心到前端的數(shù)據(jù)應(yīng)用,英特爾投資介入了大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)各層級的投資。

在2013年英特爾投資峰會上,DharmeshThakker曾經(jīng)提出,“必須證明大數(shù)據(jù)可以幫助企業(yè)”,確定了接下來一年大數(shù)據(jù)應(yīng)用投資的一大重點——尋找大數(shù)據(jù)為企業(yè)服務(wù)的入口。

從今年英特爾投資公布的投資列單看出,零售及電子商務(wù)類企業(yè)是數(shù)據(jù)應(yīng)用的重要入口:舊金山的Gigya公司開發(fā)了基于云的客戶身份管理平臺,幫助企業(yè)將不知名的Web或移動訪客轉(zhuǎn)化成忠誠、具有互動性的客戶;臺灣的數(shù)字標(biāo)牌網(wǎng)絡(luò)運營商PilotTV公司專為零售點設(shè)計、部署和聯(lián)合運營數(shù)字標(biāo)牌,目前在便利店、快餐連鎖店、藥店和地鐵站等各種渠道運營擁有超過6000塊屏幕。

在企業(yè)端的數(shù)據(jù)應(yīng)用背后,更為深刻的大數(shù)據(jù)變革正在醞釀。 DharmeshThakker相信,大數(shù)據(jù)的下一個十年將從“產(chǎn)生-收集-存儲-分析”的線性模式向即時分析(real-time analysis)轉(zhuǎn)變。凌琦補充指出,傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)系統(tǒng)為解決問題而設(shè)計,數(shù)據(jù)以原始形態(tài)存在,部門之間不能通用,當(dāng)需要時再從中抽取,實際被抽取并得到處理的數(shù)據(jù)只占總量的5%;當(dāng)數(shù)據(jù)使用的方式被改變,面對比過去大幾十倍甚至更多的數(shù)據(jù),需要更新的技術(shù)方式進(jìn)行處理。

在 DharmeshThakker看來,英特爾有必要借助全球市場促進(jìn)技術(shù)的積累和流動。他表示,投資俄羅斯的公司旨在贏得工程人才,投資印度的數(shù)據(jù)挖掘企業(yè)是為了獲得數(shù)據(jù)服務(wù)的工具,而中國是這些工具和人才資源發(fā)揮價值的重要市場。DharmeshThakker認(rèn)為,中國大數(shù)據(jù)市場的成型還需3到5年時間,恰好是一些企業(yè)的機會所在。

目光還可以投向別處。對英特爾投資來說,以色列亦是他們看好的技術(shù)輸出要塞。今年,總部位于赫茲利亞的 Stratoscale公司被英特爾投資相中。這家科技企業(yè)為可擴展式計算建立必需的軟件基礎(chǔ)設(shè)施,幫助客戶使用各類計算資源,并對數(shù)據(jù)中心內(nèi)的計算和存儲做出統(tǒng)一管理。英特爾投資西歐與以色列區(qū)域董事總經(jīng)理Marcos Battisti對記者表示,“只依賴硅谷的技術(shù)創(chuàng)新是不夠的”。

物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)文章:物聯(lián)網(wǎng)是什么

評論