華為海思芯片揭秘:麒麟能“撐起”中國半導(dǎo)體?

華為海思麒麟920的發(fā)布讓中國半導(dǎo)體業(yè)看到了曙光,有人因此高喊中國“芯”崛起,但是也有人認(rèn)為從一款還未接受市場檢驗(yàn)的產(chǎn)品來判斷半導(dǎo)體是否崛起太過武斷,那么華為海思麒麟系列芯片究竟有何突破,讓我們從海思說起,看看麒麟能否“撐起”中國芯崛起的重?fù)?dān)。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/248376.htm近日,華為技術(shù)有限公司成功研發(fā)出全球最快的4G(第四代移動通信)智能手機(jī)芯片,填補(bǔ)我國高端手機(jī)芯片技術(shù)空白。

該芯片在約1平方厘米的面積上集成了近10億個晶體管,具備8個中央處理核心,以及圖像處理器、通信模塊、音視頻解碼和外圍電路等,在性能、能耗等方面達(dá)到全球領(lǐng)先水平。該芯片支持第四代移動通信(4G)標(biāo)準(zhǔn),是全球第一個實(shí)現(xiàn)300兆下載速度的手機(jī)芯片,支持五種通信制式及全球所有的主流通信頻段,可以滿足用戶全球漫游的需求。

華為海思芯片成長歷程

1、華為的追求

二十七年來,華為已經(jīng)運(yùn)用信息與通信技術(shù),覆蓋170多個國家和地區(qū)、幫助近30億人加入了聯(lián)接的世界,讓人們隨時隨地實(shí)現(xiàn)自由溝通和信息分享。截至2013年,華為設(shè)備服務(wù)著全球1/3的連接(6.3億MBB用戶,2.4億FBB用戶,23億移動用戶,2.5億NGN)……

到2025年,移動寬帶用戶將增長到85億,物聯(lián)網(wǎng)數(shù)量預(yù)計(jì)增長到1000億,一個全聯(lián)接的時代正在到來;

面向未來,華為希望與客戶、合作伙伴一道,全力打造全球最高效、整合的數(shù)字物流系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)人與人、人與物、物與物全面互聯(lián),不斷提升工作效率、幫助行業(yè)轉(zhuǎn)型,為每位用戶帶來更好的體驗(yàn),促進(jìn)人們自由地溝通分享與思想交流。

芯片對ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著舉足輕重的戰(zhàn)略地位,堪為ICT技術(shù)皇冠上的明珠。1991年,華為開始自行研發(fā)通信芯片,以滿足自身通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的需求,目前已經(jīng)成功開發(fā)出100多款自主知識產(chǎn)權(quán)的芯片;

2、K系列的發(fā)展歷程

2006年,華為基于對智能手機(jī)的發(fā)展判斷,開始著手研發(fā)移動手機(jī)芯片,希望做出更好體驗(yàn)的智能終端,并通過掌握核心技術(shù),構(gòu)建移動時代持久的競爭優(yōu)勢;

2006年K3V1立項(xiàng)啟動,那時還沒有iPhone,沒有Android,華為看好智能機(jī)的發(fā)展,2007年推出業(yè)界集成度最高、最早的Turnkey智能機(jī)解決方案,并實(shí)現(xiàn)了百萬級的出貨;

2012年推出的K3V2是最早真機(jī)演示、體積最小的四核處理器,成為首顆千萬級規(guī)模的國產(chǎn)高端智能手機(jī)芯片;

3、在手機(jī)芯片領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力

全球研發(fā)布局,遍布瑞典、俄羅斯、新加坡等11個國家和地區(qū),在SoC、無線算法、射頻技術(shù)、圖像處理、設(shè)計(jì)工藝等各個核心技術(shù)領(lǐng)域,聚集了全球最優(yōu)秀的人才進(jìn)行協(xié)同創(chuàng)新;

擁有業(yè)界最領(lǐng)先、最大規(guī)模、最復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)調(diào)測環(huán)境(20多套核心網(wǎng),200多LTE小區(qū),500多個GSM、UMTS小區(qū)),運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的任何問題都能用我們的真實(shí)網(wǎng)絡(luò)來復(fù)現(xiàn),從而推動領(lǐng)先特性的成熟穩(wěn)定;(其他芯片廠商往往只能購買儀器儀表來測試,而儀器儀表是無法復(fù)現(xiàn)真實(shí)網(wǎng)絡(luò)問題的)

華為是全球LTE標(biāo)準(zhǔn)的主導(dǎo)者,LTE核心標(biāo)準(zhǔn)的提案通過數(shù)占全球總數(shù)的25%,位居業(yè)界第一;

全球第一款LTECat4芯片比業(yè)界早1.5年,全球第一款LTECat6芯片領(lǐng)先業(yè)界半年;

華為是中國TD-LTE的主要推動者,也大大加快了全球4GLTE移動寬帶的商用進(jìn)程。傳統(tǒng)移動技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和商用瓶頸往往在終端和芯片,華為在手機(jī)芯片上的持續(xù)投入和技術(shù)突破,徹底扭轉(zhuǎn)了這一局面。華為提供了中國4G外場測試所需的80%以上的網(wǎng)絡(luò)、終端、測試儀器芯片;

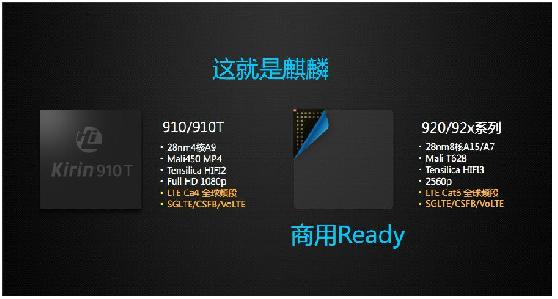

4、麒麟系列芯片的主要技術(shù)突破

全面采用了領(lǐng)先的SoC架構(gòu)及28納米HPM工藝,在約1平方厘米的面積上集成了近10億個晶體管,即在單個芯片上集成了中央處理器、圖像處理器、通信模塊、音視頻解碼以及外圍電路等。SoC相比AP+Modem具有更省電、集成度更高、成本更優(yōu)等優(yōu)勢,并完美平衡應(yīng)用處理、通信能力、功耗發(fā)熱等性能指標(biāo),全球僅有兩家具備這一實(shí)力,華為是其中之一;

相比業(yè)界非Soc方案,麒麟系列芯片可節(jié)省約220平方毫米的面積,相當(dāng)于約300mAh的電池空間,這意味著將延長3個小時的通話,或1個小時的上網(wǎng)瀏覽;

基于最終用戶體驗(yàn),整體重構(gòu)功耗設(shè)計(jì),針對CPU、GPU、DDR、ISP、Display等10余個模塊做了詳盡的功耗設(shè)計(jì)和仿真,全部實(shí)現(xiàn)了不用即停(auto-stop)的省電技術(shù),其中A15核心更是達(dá)到當(dāng)期業(yè)界體積最小水平,相比ARM標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)能效比提升了20%;

其中Kirin920采用8核big.LITTLEGTS(GlobalTaskScheduling)架構(gòu),完美的將4個ARMCortex-A15處理器和4個Cortex-A7處理器結(jié)合在一起,使同一應(yīng)用程序可以在二者之間無縫切換,解決了高性能和低功耗之間的平衡,在大幅提升性能的同時延長了電池使用時間——使得手機(jī)可以做到更小、更薄;帶給消費(fèi)者更快速、更持久的的體驗(yàn);

Kirin920整合了華為的LTEAdvanced通信模塊,全球率先支持LTECat6標(biāo)準(zhǔn)(目前全球最快的第四代移動通信技術(shù)),并領(lǐng)先業(yè)界一年左右推出單片支持40MHz頻譜帶寬技術(shù),亦即支持20+20MHz的雙載波聚合,F(xiàn)DD場景下數(shù)據(jù)傳輸速率峰值可達(dá)300Mbps;

支持LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM五種制式以及全球所有主流頻段,真正實(shí)現(xiàn)一機(jī)在手全球暢通;

在音視頻、游戲性能、圖像處理等方面,麒麟系列芯片整體性能卓越。Kirin920全球首款內(nèi)置專業(yè)音頻處理器TensilicaHIFI3,支持超高清語音編解碼;支持H.265、4K等高清超高清視頻全解碼;GPU則采用了業(yè)界領(lǐng)先的ARMMaliT628MP4,市場上主流大型游戲都可流暢運(yùn)行。

從華為海思麒麟看中國半導(dǎo)體崛起之路

說華為海思麒麟920是全球第一顯然過分,不過作為中國本土集成電路廠商,麒麟920確實(shí)是在支持LTE Advanced也就是Cat6上領(lǐng)先競爭對手,能在競爭激烈的通訊芯片領(lǐng)域領(lǐng)先高通對于本土IC廠商的確非常不容易,即使牛X如聯(lián)發(fā)科在LTE方案上也落后了高通一年以上,在高通、Marvell及海思分食中國4G盛宴的上半年,包括聯(lián)發(fā)科及其他歐美廠商也只有干瞪眼。

雖然中國有眾多營收只有幾千萬美元的中小集成電路設(shè)計(jì)公司,從全球來看,集成電路越來越成為豪門的盛宴確實(shí)不爭的事實(shí)。

其實(shí)業(yè)界之前流傳過很多有關(guān)海思的笑話,最典型的一個:據(jù)說海思成立之初,任總給海思定下的目標(biāo)是盡快實(shí)現(xiàn)營收超30億、員工超3000人,結(jié)果是第二個目標(biāo)很快就實(shí)現(xiàn)了,第一個目標(biāo)卻遲遲不見沒有實(shí)現(xiàn),每當(dāng)面對外界的質(zhì)疑,海思員工給出的答案一般都是:做的慢沒關(guān)系、做的不好也沒關(guān)系,只有有時間,海思總有出頭的一天。

事實(shí)證明海思員工的話沒有錯,在投入集成電路八年之后的今天,麒麟920的橫空出世奠定了海思在集成電路行業(yè)的地位,海思開始走向成熟。

說海思走向成熟還是應(yīng)當(dāng)用數(shù)據(jù)說話:

1、2013年全球IC設(shè)計(jì)公司排名,海思以13.55億美元的營收位列全球第十二位,另一家大陸公司展訊以10.7億美元位居第十四。

2、成立八年,海思手機(jī)芯片出貨過億,其中智能手機(jī)出貨過千萬,其余為數(shù)據(jù)卡出貨。

3、海思員工超過5000人,其中手機(jī)研發(fā)員工超過1500人,成為大陸地區(qū)最大的IC設(shè)計(jì)公司。

4、海思手機(jī)部門2013年實(shí)現(xiàn)盈利。

說集成電路產(chǎn)業(yè)是富豪的盛宴一點(diǎn)都不過分,據(jù)海思員工介紹,僅剛剛發(fā)布的麒麟920,海思研發(fā)投入超過2億美元,歐美、臺灣等多地研發(fā)中心參與。

很多朋友認(rèn)為華為投入手機(jī)芯片是在學(xué)習(xí)三星及Apple,其實(shí)不盡然,作為全球位居前二的電信設(shè)備提供商,華為投入芯片設(shè)計(jì)研發(fā)具有與三星蘋果完全不一樣的戰(zhàn)略考量,從產(chǎn)品來看三星和Apple主要芯片設(shè)計(jì)的重點(diǎn)是應(yīng)用處理器,而華為海思過去幾年的核心其實(shí)是基帶,對于華為而言,基帶芯片是聯(lián)系電信設(shè)備與手機(jī)的紐帶。

曾有華為員工抱怨,作為全球領(lǐng)先的電信設(shè)備提供商,華為在為運(yùn)營商提供最先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的同時,卻不得不拿著競爭對手的手機(jī)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)測試,原因很簡單,華為沒有自己的核心芯片,不清楚這是不是任正非力主堅(jiān)持投入海思的主要原因,明顯的是,一旦華為在芯片領(lǐng)域取得突破將有力地促進(jìn)電信設(shè)備及終端的協(xié)調(diào)發(fā)展,這一點(diǎn)與三星、蘋果投入芯片設(shè)計(jì)只是為了提高手機(jī)的核心競爭力有很大的不同。

過去的實(shí)踐也證明了任正非的策略沒錯,作為電信行業(yè)發(fā)展的前沿廠商,過去幾年華為不僅在LTE上處于領(lǐng)先地位,LTE核心專利數(shù)量位居全球前列,在LTE芯片設(shè)計(jì)上也終于趕了上來,并在Cat6上實(shí)現(xiàn)了超越。

八年磨一劍,華為海思的經(jīng)歷證明了要在集成電路領(lǐng)域領(lǐng)先,需要的是不僅僅是頂尖的人才、巨額的投入,還需要足夠耐心的堅(jiān)持。

過去二十年中國集成電路電腦的快速發(fā)展,給很多人以假象,認(rèn)為中國集成電路處于行業(yè)爆發(fā)的邊緣,甚至認(rèn)為一二十年后中國集成電路將全面崛起,其實(shí)在樂觀的表象之下是中國集成電路正面臨發(fā)展的天花板。

說海思走向成熟還是應(yīng)當(dāng)用數(shù)據(jù)說話:

1、2013年全球IC設(shè)計(jì)公司排名,海思以13.55億美元的營收位列全球第十二位,另一家大陸公司展訊以10.7億美元位居第十四。

2、成立八年,海思手機(jī)芯片出貨過億,其中智能手機(jī)出貨過千萬,其余為數(shù)據(jù)卡出貨。

3、海思員工超過5000人,其中手機(jī)研發(fā)員工超過1500人,成為大陸地區(qū)最大的IC設(shè)計(jì)公司。

4、海思手機(jī)部門2013年實(shí)現(xiàn)盈利。

說集成電路產(chǎn)業(yè)是富豪的盛宴一點(diǎn)都不過分,據(jù)海思員工介紹,僅剛剛發(fā)布的麒麟920,海思研發(fā)投入超過2億美元,歐美、臺灣等多地研發(fā)中心參與。

很多朋友認(rèn)為華為投入手機(jī)芯片是在學(xué)習(xí)三星及Apple,其實(shí)不盡然,作為全球位居前二的電信設(shè)備提供商,華為投入芯片設(shè)計(jì)研發(fā)具有與三星蘋果完全不一樣的戰(zhàn)略考量,從產(chǎn)品來看三星和Apple主要芯片設(shè)計(jì)的重點(diǎn)是應(yīng)用處理器,而華為海思過去幾年的核心其實(shí)是基帶,對于華為而言,基帶芯片是聯(lián)系電信設(shè)備與手機(jī)的紐帶。

曾有華為員工抱怨,作為全球領(lǐng)先的電信設(shè)備提供商,華為在為運(yùn)營商提供最先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的同時,卻不得不拿著競爭對手的手機(jī)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)測試,原因很簡單,華為沒有自己的核心芯片,不清楚這是不是任正非力主堅(jiān)持投入海思的主要原因,明顯的是,一旦華為在芯片領(lǐng)域取得突破將有力地促進(jìn)電信設(shè)備及終端的協(xié)調(diào)發(fā)展,這一點(diǎn)與三星、蘋果投入芯片設(shè)計(jì)只是為了提高手機(jī)的核心競爭力有很大的不同。

過去的實(shí)踐也證明了任正非的策略沒錯,作為電信行業(yè)發(fā)展的前沿廠商,過去幾年華為不僅在LTE上處于領(lǐng)先地位,LTE核心專利數(shù)量位居全球前列,在LTE芯片設(shè)計(jì)上也終于趕了上來,并在Cat6上實(shí)現(xiàn)了超越。

八年磨一劍,華為海思的經(jīng)歷證明了要在集成電路領(lǐng)域領(lǐng)先,需要的是不僅僅是頂尖的人才、巨額的投入,還需要足夠耐心的堅(jiān)持。

過去二十年中國集成電路電腦的快速發(fā)展,給很多人以假象,認(rèn)為中國集成電路處于行業(yè)爆發(fā)的邊緣,甚至認(rèn)為一二十年后中國集成電路將全面崛起,其實(shí)在樂觀的表象之下是中國集成電路正面臨發(fā)展的天花板。

表面的繁華包括:大陸已經(jīng)上市或即將上市的IC設(shè)計(jì)公司超過十家,大陸年?duì)I收超過一億美元的企業(yè)接近甚至超過20家,問題在于除華為外,沒有一家廠商能夠撐得起對研發(fā)長期高額的投入,即使收入過億,大多主要產(chǎn)品卻是中低端缺乏技術(shù)含量,從行業(yè)發(fā)展來看,整合是明顯的發(fā)展趨勢,過去幾年臺灣聯(lián)發(fā)科通過收購雷凌、Mstar已經(jīng)成為一家年?duì)I收超過50億美元的巨頭,而大陸即使海思也只有13億美元,之外只有展訊一家超過10億美元,如果說趨勢,大陸集成電路行業(yè)只是處于行業(yè)整合的邊緣,遠(yuǎn)沒有到爆發(fā)的邊緣,一個沒有巨頭的行業(yè)沒資格談趕超國際,頂多是山寨的喧嘩。

海思的發(fā)展證明了集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要巨額的資金投入,相信即將出爐的國家集成電路扶植政策也是看到了這一點(diǎn),國家希望借助資金扶植加速中國集成電路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

不過海思的經(jīng)驗(yàn)也說明沒有錢是萬萬不行,只有錢也不行。除了錢,行業(yè)發(fā)展還需要頂尖的人才及對前沿技術(shù)的參與和掌握。

如果說資金問題可以通過國家扶植基金解決,中國集成電路產(chǎn)業(yè)面臨的高端人才奇缺則只有通過走出去、請進(jìn)來的策略逐步彌補(bǔ),需要的是企業(yè)管理水平的提升留住并用好人才,這一點(diǎn)是錢所解決不了的。

海思之所以能夠在LTE芯片上異軍突起,也與華為作為電信設(shè)備的領(lǐng)導(dǎo)廠商相關(guān),華為能在4G專利上占有一席之地,也與其行業(yè)地位決定了有更多機(jī)會參與標(biāo)準(zhǔn)制定有關(guān),正是因?yàn)槿A為作為最先進(jìn)電信標(biāo)準(zhǔn)的參與者,使得海思有了在LTE上突破的可能。

國家扶植政策雖然可以幫企業(yè)解決資金難題,中國集成電路產(chǎn)業(yè)要真的崛起,依然要依靠企業(yè)自身的努力,好在除海思外,包括展訊在內(nèi)的大陸廠商經(jīng)過過去多年市場的洗禮,已經(jīng)具備了發(fā)力、爆發(fā)的條件和實(shí)力。

最后很多朋友關(guān)心海思會不會對外銷售自己的手機(jī)芯片,個人認(rèn)為短期內(nèi)不會,原因很簡單,對外銷售與自己使用對企業(yè)的能力要求不同,短期內(nèi)海思的重點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)華為核心競爭力的增值,人力、物力無法像展訊一樣更好的服務(wù)其他手機(jī)客戶,很難像聯(lián)發(fā)科展訊一樣提供Turnkey的解決方案,何況至今為止海思只是在某些方面實(shí)現(xiàn)突破,距離在芯片領(lǐng)域領(lǐng)袖群雄還有很長的距離要走。

專家觀點(diǎn):孫昌旭——華為海思崛起?別高興太早!

海思發(fā)布了一款高端處理器,大家就開始叫中國半導(dǎo)體崛起了。不知這崛起二字從何說起?處理器時代比的是工藝,用戶數(shù)和兼容性。所有最先進(jìn)的工藝都不在我們手里要去求別人,中國廠商只能享受到次代工藝。還有,國資的收購使兩家本來充滿活力的本土IC公司變成雞肋。龜兔賽跑現(xiàn)在兔子越跑越遠(yuǎn)了,烏龜還在后面吵架。

這15年中國半導(dǎo)體走了一條畸形的路。過度發(fā)展IC設(shè)計(jì)業(yè)(Fabless),而制造工藝一直處于超落后狀態(tài),說是要向美國學(xué)習(xí)直接發(fā)展IC設(shè)計(jì)業(yè),代工給第三方。殊不知人家美國是從IDM發(fā)展起來的,所有工藝的核心掌握在人家手上。并且TSMC等代工廠是人家的后花園,盡管與你的距離最近,但是跟你的關(guān)系最遠(yuǎn)。

有人說半導(dǎo)體代工是商業(yè)行為,有錢就行,大錯特錯也。先進(jìn)工藝不僅僅是短期投錢就能拿到的,是長期商業(yè)行為,并且現(xiàn)在新一代的工藝很多時候都是IC設(shè)計(jì)公司和代工廠聯(lián)合開發(fā)的。回想過去,多少次中國IC公司在需要時沒有產(chǎn)能供給是切膚之痛。特別是對于手機(jī)處理器,理論上是工藝越先進(jìn)越領(lǐng)先。

海思麒麟920盡管很強(qiáng)大,但目前還是自己用,也不能代表一個國家的IC商用水平,并且處理器重要的兼容性要等它出來之后才知道。IC要對外運(yùn)營需要投入更大,這就會帶來更大的風(fēng)險。一個芯片給自己用,與給十幾家客戶甚至上百家客戶用,投入和技能是完全不一樣的。海思出道的時候嘗試過商業(yè)用途后來收回自用。其實(shí)海思的人都很低調(diào),都是被拍馬屁的人吹的。不過從這一次隆重的新聞發(fā)布會可以猜測,后面他們可能想開放給市場。

從發(fā)布18號文件到現(xiàn)在,這15年來看著中國半導(dǎo)體業(yè)在發(fā)展;但客觀地說,我們與國際上先進(jìn)的商用技術(shù)的距離不是越來越近,而是越來越遙遠(yuǎn)。

pic相關(guān)文章:pic是什么

晶體管相關(guān)文章:晶體管工作原理

晶體管相關(guān)文章:晶體管原理

評論