爆發吧壓縮比!自然吸氣的涅槃重生

隨著排放法規的日益嚴苛,為了避免交出巨額罰款,汽車制造商們都在爭先恐后地推出混合動力車、電動車,而對于傳統的內燃機汽車來說,也越來越傾向于小排量、渦輪增壓等發展方向了。在這樣的大環境下,自然吸氣發動機的身影已經越來越少。如果說有誰還是自然吸氣的忠實擁躉的話,那么以轉子發動機起家的馬自達絕對算得上一個。

2010年,馬自達提出了創馳藍天技術(Skyactiv Technology)。這項技術以自然吸氣發動機為主體,主攻方向為提高燃油效率,輔以對變速箱、底盤和車身結構的優化,降低傳動過程中的能量損耗。

一個中心:自然吸氣

對于自然吸氣發動機而言,如果想降低碳排放,提高燃油效率,只有兩個路子,一是提高發動機本身的燃燒效率,能夠在等量的燃油上壓榨出更多的動能輸出;另外一個就是降低各種不必要的能量消耗,比如對傳動系統進行優化,提高實際的能量轉換率,或者是車身結構的輕量化等。

馬自達的創馳藍天技術就是從這兩個角度出發,于發動機上提高燃燒效率,再在發動機——變速箱——底盤這個傳動系上降低能量在傳遞過程中的消耗,其他的還有諸如車身的輕量化設計等。最終的結果也是相當驚人,比如去年國產化的CX-5兩驅版本和國內第一款使用創馳藍天技術的2.0升自動擋ATENZA,都達到了百公里綜合油耗6.6升,遠遠超過了同級別的車。

一代創馳藍天技術

在《“動力新王牌”系列之七:馬自達創馳藍天技術》一文中,車云菌詳細介紹了創馳藍天發動機在不使用渦輪增壓的情況下達到如此高效的秘密。高達14的壓縮比,不走尋常路的4-2-1的排氣系統,雖然在性能上有所犧牲,但是配合著活塞、點火正時以及發動機自身輕量化的設計,在經濟性上的提升是相當明顯的。

但是,即便是這樣,也難以滿足歐盟定下的新車平均碳排放目標——2020年達到95克/公里、2025年達到65克/公里。所以,馬自達的工程師們也在醞釀著下幾代創馳藍天技術的發展方向。

兩個基本點:高壓縮比

2014年開年不久,馬自達的動力開發總監人見光夫揭露了下一代技術的研發計劃:“第二代創馳藍天發動機預計在2020年問世,與第一代相比,第二代發動機的燃油經濟性將至少提升30%。”

我們都知道,馬自達的工程師們讓第一代創馳藍天發動機成為世界上壓縮比最高的汽油機——高達14。即便是因為中國的燃油品質問題,國產的ATENZA和CX-5上的壓縮比有所降低,僅為13,但是也要比SUV上12左右的壓縮比要高了,在一般的轎車發動機上,根據排量大小,壓縮比也僅為8-10。

顯然,工程師們對于這一數據并不滿足。人見光夫表示,在第二代創馳藍天的發動機上,壓縮比的目標是18。

提高壓縮比,即代表汽油機的壓縮進程結束之后,混合氣的溫度和壓力也就更高,在燃燒過程中,能夠釋放出的熱能也就更多,即是在消耗等量燃油的情況下,產生的能量更多。這樣,即便從熱能到機械能的轉換過程中的轉換比率不變,發動機產生的動力也會增多。因此,提高壓縮比,相當于提高了能量的基數,從根本上增加了發動機輸出的動力,也就是提高了燃油的經濟性。

但是我們也知道,汽油的抗壓能力是有限的。高標號的汽油抗壓能力高,在高溫下的燃燒傳播速度也較慢,能夠承受較高的溫度和壓力;缸內直噴的加入,讓汽油能夠混合得更均勻,也降低了爆震發生的可能,但這都不允許壓縮比的無限增長。第一代之所以能達到14的壓縮比,也是在犧牲了部分性能的前提下實現的。

而繼續將壓縮比提高到18,如果繼續走犧牲性能的路線的話,也是不現實的。如果大排量,比如2.5升的發動機,除了碳排放再找不到其他特點,還特別肉的話,那么還不如選一臺小排量的渦輪增壓發動機呢。

那么,馬自達的工程師們要如何實現這個魔法呢?

兩個基本點:HCCI

答案就是HCCI。人見光夫在談到提高燃油經濟性時說到:“如果我們想要大幅提升燃油效率,唯一途徑就是稀薄燃燒。”所謂稀薄燃燒,就是降低汽油與空氣的混合氣中汽油的組成比例,讓單位體積的汽油能夠產生更高的能量,提升燃油效率。

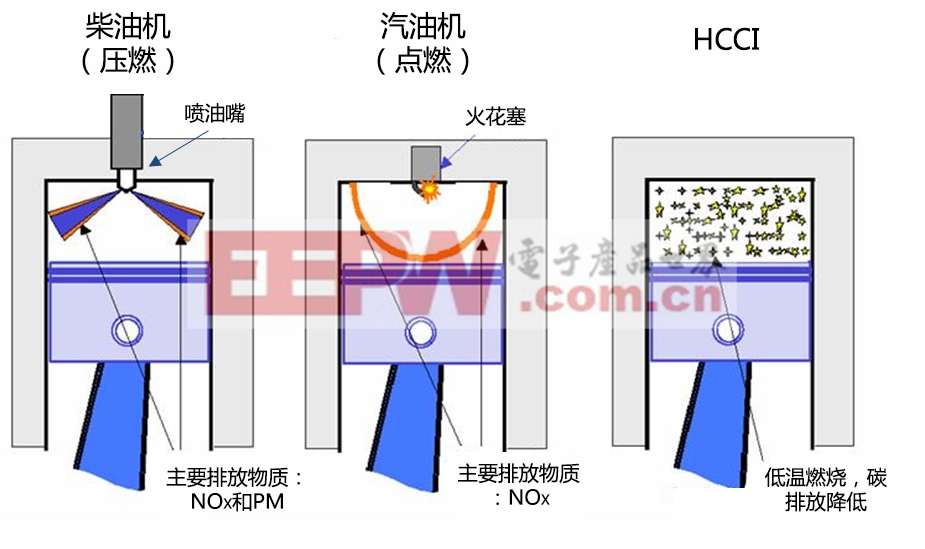

HCCI,Homogeneous chargecompression ignition,即是均質混合氣的壓燃技術。使用了這項技術之后,汽油機的燃燒方式就變得與柴油機相同——壓燃。HCCI技術的核心是均質混合氣和壓燃,而要想實現均質混合氣和壓燃,都離不開高的壓縮比。

只有氣缸內的壓力足夠高,才能讓混合氣再噴入之后壓縮行程結束時,有足夠的時間形成均勻分布的混合氣;當然,也只有缸內的壓力和溫度足夠高的時候,才能在不使用火花塞的情況下達到汽油的燃點,使其燃燒。

由于缸內的是稀薄混合氣,相當于變相地提升了汽油的抗壓能力,在高壓縮比的情況下也不會產生爆震。因此,HCCI技術與高壓縮比可謂是相輔相成。人見光夫也在宣告時表示,二代創馳藍天的主要技術就是HCCI,高壓縮比只不過是HCCI的隱性福利,順帶的。

三種不同的燃燒方式

通用曾在2007年到2009年對HCCI技術進行過研究。奔馳也在2007年推出過一款名叫DiesOtto(柴油機與汽油機創造者名字的組合)的發動機,同樣使用了HCCI技術,并配上了渦輪增壓系統,1.8升排量下最大輸出功率為238馬力,最大扭矩可達到400牛·米。本田和現代,以及零部件供應商博世都傳出過研究HCCI的消息,但是這項技術卻一直未被量產應用過。

這是因為要實現HCCI,必須解決一些關鍵技術上的難點:

一是燃燒時刻的控制。HCCI要通過提高氣缸的壓力和溫度使混合氣自燃,那么對混合氣的噴射過程、氣缸內的溫度和壓力都要進行精確的檢測和控制,以保證在壓縮行程結束時才開始燃燒,提前則造成能量的浪費,延遲則會造成動力的滯后,影響輸出平穩性。因此,發動機的ECU管理程序要縝密地進行加強。

二是為了避免爆震,HCCI的混合氣都是稀薄混合氣,與常規的汽油機相比,采用HCCI技術的發動機,排氣的溫度會相對較低,發動機的最大負荷會受到限制。當發動機在大負荷高速運轉時,就可能還必須依靠火花塞進行點火。而如果用火花塞進行點火,發動機的壓縮比就不能過高避免出現爆震,這就要求發動機的壓縮比可變。要在技術上實現壓縮比可變,發動機的結構會更加復雜,成本也隨之增加,而且在目前的技術下,并不能保證穩定性。另外,低排氣溫度對催化轉化器來說也是一個問題,因為需要相當高的溫度才能進行氧化/還原反應。

三是HCCI是同時進行壓燃和放熱,氣缸和活塞會受到強大的瞬間壓力,這就對于發動機的強度和重量有了更高的要求。如果發動機的重量增加過多,也會抵消掉一部分好不容易提升了的效率,因此,如何在這兩者之間找到一個平衡點,也是一個挑戰。

小結:

看來,擺在馬自達工程師們面前的難題還不少。在2020年之前,工程師們需要做的不僅是解決這些難題,還要用較低成本的方法去解決。這樣,才有實現量產的可能。

在二代創馳藍天之后,馬自達的計劃是在2025年推出第三代創馳藍天發動機,三代技術將會把重點放在限制燃燒室因排氣和冷卻系統所導致的熱能變化與流失,最終的目標是達到與混合動力車相仿的二氧化碳排放量。

一代創馳藍天發動機在引入國內之后,就因為油品的問題打了個折扣。或許對于渴望見到二代的國產產品的人們而言,工程師們能夠在六年內找到一個物美價廉的技術手段,但是國內的油品卻很難在六年內得到質的提升。

評論