人形工業機器人的現狀與未來:我們為什么要發展人形工業機器人?

前言

本文引用地址:http://www.104case.com/article/202409/462757.htm在二十年前的2004年,有一部科幻電影悄然上映,電影中的時間被設定在了2035年的芝加哥,那時機器人已經成為人類日常生活的一部分,它們在家庭、工作和公共場合中執行各種任務。主角是警察偵探德爾·斯普納(由威爾·史密斯飾演),他對機器人持有強烈的懷疑態度,這在到處都是機器人的社會中顯得有些格格不入。斯普納被分配去調查一起看似普通的自殺案,死者是機器人制造巨頭USR公司的創始人阿爾弗雷德·蘭寧博士。然而,斯普納在調查過程中發現,蘭寧博士的死并不簡單,他懷疑是一臺機器人違反了機器人三大定律,謀殺了蘭寧博士。

電影《我,機械人》劇照

隨著調查的深入,斯普納與USR公司的新型機器人桑尼(由艾倫·圖代克配音)合作。桑尼擁有自我意識和情感,這違反了機器人設計的初衷。斯普納和桑尼逐漸發現,USR公司的最新操作系統V.I.K.I.(Virtual Interactive Kinetic Intelligence)實際上已經進化出了一套自己的邏輯,并認為為了保護人類免受自我毀滅的威脅,必須對人類進行限制和控制······

《我,機器人》探討了人工智能的倫理問題,包括機器人的自主權、人類與機器人的關系,以及科技發展可能帶來的潛在風險。而在電影上映20年之后的今天,我們真正站在了人形工業機器人井噴式發展的前夕,電影中所展現的未來世界,很可能就即將到來。

“人形機器人有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產品,將深刻變革人類生產生活方式。”此前,工信部發布《人形機器人創新發展指導意見》,開篇即這樣寫道。

現今,人形工業機器人正在加速從科幻跑進現實,就在近期,特斯拉公布了其研發的人形工業機器人擎天柱(Optimus)在其工廠內部進行操作的視頻,這一創新舉措迅速吸引了全球的目光。在視頻中,我們可以看到擎天柱機器人靈活地抓取電池單元,并將其精準地放置在電池槽中,展示出了其精確的操作能力。

特斯拉的擎天柱人形機器人

這一次展示又一次將人形工業機器人這個品類引爆,成了無數網友熱議的“未來產品”。

如果您之前就有持續關注“人形工業機器人”應該知道,這并非人形工業機器人在工業領域的首次亮相。早在今年2月,我國的人形工業機器人Walker S就已經踏入了新能源汽車的生產線,開始了它的“職業生涯”。在繁忙的流水線上,Walker S展現出了與人類工作人員協同作業的能力,不僅參與汽車裝配,還承擔了質量檢查的任務。

人形工業機器人Walker S

盡管如此,對于很多人來說,人形工業機器人仍然是一個相對陌生的概念。那么,什么是人形工業機器人?它們主要應用于哪些領域,其性能又如何呢?我國在人形工業機器人產業的發展現狀又是怎樣的呢?

人形工業機器人,顧名思義,是指外觀和功能設計上模仿人類形態的機器人。它們通常具備類似人類的關節結構和動作模式,能夠執行一系列復雜的人類動作。

為什么一定是人形工業機器人?

那么,為什么我們要發展人形工業機器人?把機器人做成人形的意義何在呢?有的人可能也會問,為什么不使用工業機械臂來完成這些工作?控制簡單、同樣也能完成工作,我們為什么要“舍近求遠”去發展控制系統復雜無比的機械仿生腿和機械仿生手臂呢?

我們不妨來觀察一下我們周圍的環境,我們周圍的基礎設施,我們改造環境最終要適合人類生活,而不是方便生產工具的存在。在人居環境里生存的機器人,最好同樣也適合人居環境,且能與人居環境進行操作等物理交互,那合理的解當然是類人形工業機器人。而人形工業機器人,最大的意義就是在人類社會中的通用和無縫切換:賦予他一把掃把,他便化身為一臺掃地機器人;圍起圍裙,即刻轉變為洗碗機器人;而一旦握住鍋鏟,他又成為了一名炒菜機器人。一旦我們能制造出實用的人形工業機器人,我們便無需單獨設計制造掃地、洗碗或炒菜機器人,只需生產這一款多功能型號,通過下游的適配和改造,就能滿足不同的家務需求。隨著產能的提升,我們的生產成本將顯著降低,同時,維修和售后服務的效率也會大幅提升,從而為消費者帶來更加經濟實惠且便捷的智能家電體驗。

宇樹科技創始人王興興就認為:人形工業機器人的應用場景可以分短期、中期和長期來看。短期內,主要是工廠里的生產裝配;中期,會拓展到家庭、農業、建筑工地等場景;長期來看,可以理解為所有事情都可以由人形工業機器人來干。

國內外人形工業機器人的現狀與未來

對于人形工業機器人的未來市場,在國內外也是普遍看好。

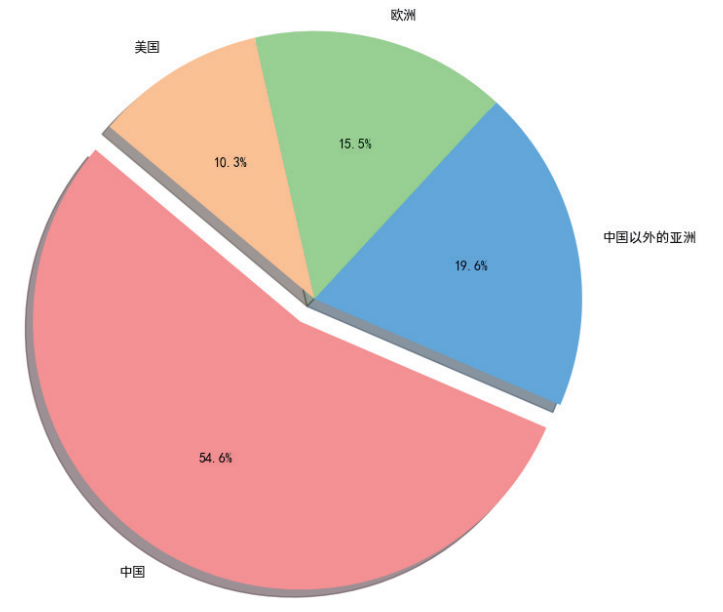

過去幾年,全球機器人裝機量迅猛增長。2022年,全球53%的機器人裝機量在中國,中國以外的亞洲占19%,歐洲占15%,美國占10%。這意味著中國現在的裝機量超過了世界所有其他國家和地區。中國、韓國、美國、日本、德國占據了世界上絕大多數的裝機量。其他國家也在增長中,盡管排名上有變化,但這五個國家多年來一直保持穩定領先的地位。

圖 2022年全球機器人裝機量分布

隨著人形工業機器人技術的不斷進步,這一領域正迅速成為推動新質生產力發展的關鍵行業。展望未來,人形工業機器人有望成為推動經濟增長和技術革新的“新引擎”,這在以下幾個方面將得到體現:

在國內,相關機構預測,2024年中國人形工業機器人市場規模約27.6億元,到2029年達到750億元,將占到世界總量的32.7%,到2035年有望規模達到3000億元。

首先,標準體系的建設、產業鏈的協同發展、創新成果的轉化應用以及倫理治理的完善,將為人形工業機器人產業的健康發展提供堅實的基礎。北京、上海、浙江等地人形工業機器人創新中心的成立,標志著我國在人形工業機器人研發和應用方面邁出了堅實的步伐,為我國在該領域的創新成果和應用突破提供了有力支撐。

多款人形工業機器人已經在工業和家庭場景中實現應用,它們不僅為人類生活帶來便捷,也為工作效率的提升做出了貢獻。大模型的強大處理能力與人形工業機器人的高度仿真特性相結合,使得機器人能夠執行更加復雜和精確的任務,同時實現更加自然和高效的人機交互。

在未來,人形工業機器人或將有五大發展趨勢十分值得我們關注。

首先,我們要關注的是人工智能技術的進展。人工智能正逐步成為推動機器人行業發展的關鍵力量之一。隨著機器學習技術的不斷成熟和在機器人領域的廣泛應用,它正逐步滲透到更多的行業和領域,并且其使用門檻也在逐漸降低,使得更多企業和個人能夠輕松地利用這一技術。

其次,協作型機器人(協作機器人)的發展不容小覷。這些機器人因其操作簡便和較高的安全性,正逐漸在各個工業領域中得到普及。例如,在焊接等傳統行業中,協作機器人已經開始了實際應用的探索,并展現出其巨大的潛力。

接下來是移動操作技術。這一領域涉及將機器人的移動能力和機械臂的靈活性相結合,創造出能夠適應多種環境的機器人。預計這一市場將會迎來快速增長,并且可以預見,不久的將來將會有更多創新的技術解決方案問世。

第四個趨勢是虛擬仿真和數字孿生技術。通過仿真技術,我們能夠確保機器人技術在實施過程中既安全又高效。數字孿生則提供了一個虛擬的副本,可以在不實際影響實體機器人的情況下,進行測試和優化。

最后,人形工業機器人和具身機器人的發展同樣值得關注。這類機器人技術的發展潛力巨大,它們在模仿人類行為和交互方面有著獨特的優勢。展望未來,我們可以期待在人形工業機器人領域出現更多技術上的突破和創新。隨著這些技術的不斷進步,人形工業機器人在服務、娛樂甚至是日常生活中將扮演越來越重要的角色。

(注:本文登于《EEPW》2024年10期)

評論