半導體行業寒冬將至,國產芯片未來發展值得深思

如今世界經濟持續低迷,最為現代電子工業的核心領域——半導體行業也迎來寒冬,以美國為首的西方國家為應對市場寒冬可謂是絞盡腦汁,而中國作為全球最大的電子產品生產基地之一,如何做到從制造到創造,是需要深度思考的,并且科技是國家經濟的核心,半導體產業鏈國產化也對于國家安全和經濟持續發展也具有重要意義。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/202401/454528.htm芯片設計作為半導體產業鏈的上游環節,也是整個產業鏈中最具技術含量的環節之一。隨著華為自研芯片取得重大突破,半導體高端制造國產化預期升溫,中國的芯片設計能力也在不斷提升。除華為外,目前國內已經涌現出一批具有自主研發能力和核心技術的高性能芯片設計企業,如海思、聯發科、展訊通信等。

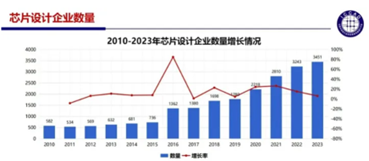

這些企業在移動通信、物聯網、人工智能等領域有著廣泛的應用,且不斷推出新產品以滿足市場需求。但國內芯片設計企業數量眾多,但規模普遍較小。目前國內芯片設計企業數量已經超過了3451家,但其中絕大多數是小微企業。因此,專業人士常用“小”、“分散”、“低端”等關鍵詞形容國內集成電路設計的一些現狀。

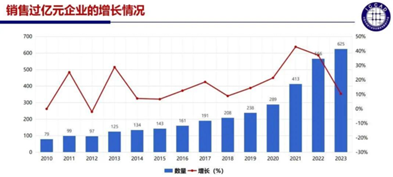

從銷售額來看,預計到2023年底,國內芯片設計產業的銷售額為5773億元(約合824.9億美元),增長率為8%,相對來說占全球集成電路產品市場的比例也將略有提升。但企業年銷售額多數在1億元以下,員工數量也較少,預計只有625家企業銷售額超過1億元人民幣,相比2022年的566家增加59家,同比增長10.4%。此外,有176家企業銷售額在5000萬元到1億元之間;740家企業銷售額在1000萬元到5000萬之間;1910家企業的銷售收入小于1000萬元,占比高達55.35%,可以看出,很大一部分上市企業的處境并不樂觀。企業大面積出現虧損已經成為2023年設計業的一個不能回避的事實。

并且國產芯片設計行業相對分散,缺乏頭部企業引領。國內芯片設計企業的主戰場集中在手機芯片領域,而在其它領域,如人工智能、物聯網等則相對落后。在制造工藝方面,國內芯片制造企業與國際先進水平5nm,甚至是3nm的工藝仍有明顯差距。此外,在芯片設計領域,國內企業也面臨著缺乏核心技術的困境。意識到關鍵問題的國內芯片設計企業已經開始加大研發投入,提升技術水平。據了解,以華為為首的一些企業已經開始自主研發先進的芯片制造工藝技術,并取得了一定的成果。此外,還有一些企業開始涉足人工智能、物聯網等領域,嘗試通過技術創新來提升自身的競爭力。國產芯片設計行業正處在不斷發展的過程中,雖然面臨著一些挑戰和困難,但也存在著巨大的發展潛力和機遇。未來,隨著技術的不斷進步和市場需求的不斷增長,國內芯片設計企業有望實現更高水平的發展。

芯片制造

芯片制造是整個產業鏈的中游,也是核心環節,并且是技術難度最高的環節之一。在半導體關鍵設備和基礎材料領域,我國整體自主化水平仍低。從全球晶圓制造的地區分布看,我國大陸地區晶圓廠整體占據 16%的市場份額,但主要產能在10nm以上制程,先進制程的產能規模顯著不足。華為麒麟系列芯片的發展也面臨晶圓制造環節的短板,但如果其 9000i 芯片完全實現自主生產,意味著我國本土晶圓制造產業鏈自主化水平的顯著提升。

制造設備也是半導體產業鏈的重要環節,包括光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設備等,這些設備是制造半導體產品所必需的,并且材料方面,芯片制造需要使用高純度的半導體材料,如硅片、砷化鎵等。國內企業對半導體材料制備技術的研究和開發程度不足,仍需提高材料的質量和純度。但國內整體芯片制造企業數量較少,反觀歐美等芯片產業發達的國家和地區,巨頭是非常多的,因為芯片行業競爭激烈,投入大,只有巨頭才能持續投入和產出,抗風險能力才強,我們知道2023年是半導體行業的寒冬,雖然十大設計企業的進入門檻從70億元降低到65億元,但整體增長率高達51%。目前,十大設計企業的銷售合計達到1829.2億元,行業占比為31.7%,與2022年同期的1226.5億元,占比22.9%相比,有了明顯改善。這說明,當行業處于下行周期時,頭部企業的抗壓能力更強。

我國晶圓加工設備的整體自主化水平較低,光刻設備對ASML等公司的光刻機依賴度高,當前上海微電子等光刻機研發企業持續提升技術實力,已經具備28nm以上制程的研發生產能力。在北方華創、中微公司等頭部公司的引領下,我國刻蝕和薄膜沉積設備的國產化率得到顯著提升,而在量檢測領域,國產設備的滲透率仍低。從半導體設備進口地的變化看,非美設備的占比明顯提升。2020 年,美國設備占我國采購份額的 53%,預計到 2023 年將回落至 43%。

據統計,2022年,中國臺灣地區的晶圓制造龍頭臺積電營收超5千億元,在全球晶圓代工廠中占據 63%的市場份額。聯電和格芯排第二、三名,大陸地區晶圓代工企業中芯國際、華虹集團和晶合集成分別位列第四、五和第九名。全球前十大晶圓代工廠市場份額達 94.6%,而中國大陸地區三家晶圓廠的市場份額為10.88%,相較2021年提升0.56個百分點。

但國內仍主要以中低端產品為主。雖然有一些企業在不斷加大投入,提升制造工藝水平,但與國際領先企業相比,仍存在一定的差距。同時,由于受到材料、設備等方面的限制,國內制造企業的生產效率和良品率也相對較低,同時,國內芯片制造企業也面臨著一些挑戰和困難。首先,芯片制造需要大量的資金投入,包括設備購置、技術研發、人力成本等。其次,國內芯片制造企業缺乏核心技術和自主知識產權,需要加強技術創新和人才培養力度。此外,國內芯片制造企業還需要面對國際競爭對手的競爭壓力,需要不斷提高自身的競爭力。因此“國產替代”的路還很長,但機遇較大,若國內廠商把握住機會,還是可以更上一層樓的。

封裝測試

封裝測試是半導體產業鏈的下游環節,也是國內企業最為集中的環節之一。封裝測試是最后一個環節。按照分裝方式,可分為 WB/FC×BGA/CSP 等四類,其中 FCBGA 技術要求最高。隨著國內半導體產業的發展,封裝測試企業數量也在不斷增加,且技術水平不斷提升。目前,國內主要的封裝測試企業包括長電科技、通富微電、華天科技等。這些企業在封裝測試領域有著豐富的經驗和較強的技術實力,能夠滿足國內外企業的需求。

國內芯片封裝測試行業近年來得到了快速發展,技術水平和市場規模不斷提高。目前,中國已經成為全球最大的芯片封裝測試市場之一,且增速明顯高于全球水平。國內封測市場在全球占比達70%,大陸企業市場占有率為20%左右,行業的規模優勢明顯。中國封裝業起步早、發展快,中國大陸封測環節在全球已經具備一定的競爭力。2020年全球前十大封測企業中,中國大陸企業長電科技、通富微電和華天科技分別位列3、6、7名。

在技術方面,國內封裝測試企業已經具備了先進封裝技術的研發和生產能力,如BGA、WLCSP、SiP等。這些技術的應用使得芯片封裝更加小型化、高密度化和高性能化。同時,國內封裝測試企業也在積極引進國際先進技術,提高自身的技術水平和研發能力。

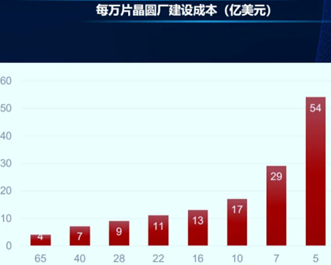

摩爾定律想必大家都知道,其核心內容是集成電路上可以容納的晶體管數目在大約每18個月到24個月會增加一倍。但隨著芯片制程不斷縮小,摩爾定律即將被打破。早在2018年,芯片實際性能與摩爾定律的要求間的差距擴大了15倍。隨著摩爾定律被打破,伴隨而來的就是成本的上升。5nm芯片的晶圓廠建設成本高達54億美元,是28nm的6倍。系統異質整合是提升系統性能,降低成本的關鍵技術之一,需要依賴先進封裝技術。

在市場規模方面,國內封裝測試行業呈現出快速增長的趨勢,半導體產業的下游應用領域已經非常廣泛,且市場潛力巨大。據中國半導體行業協會數據,2011年至2020年,中國封裝測試行業的市場規模由975.7億元增長至2509.5億元,年復合增長率約為11.1%。同時,隨著國內半導體產業的快速發展,封裝測試市場的需求也持續增長,為行業發展提供了廣闊的空間。總體來說,國內芯片封裝測試行業已經具備了一定的規模和實力,并在技術水平和市場規模方面不斷取得進展。未來,隨著技術的不斷進步和市場需求的不斷增長,國內封裝測試企業有望實現更高水平的發展。

近年來,我國政府對于半導體產業的發展給予了高度關注和支持。政府通過出臺一系列政策,包括財政、稅收和金融等方面的優惠政策,鼓勵企業加大研發投入,推動半導體產業鏈國產化。此外,政府還通過加強與國內高校和科研機構的合作,推動技術創新和人才培養,為半導體產業鏈國產化提供有力保障。在政策支持下,國內半導體企業逐漸崛起,并取得了一定的成績。這些企業的進步為半導體產業鏈國產化提供了有力支撐。

雖然國內半導體產業鏈國產化取得了一定的進展,但仍面臨一些挑戰。因為市場存在無序競爭和惡性循環等問題,導致企業利潤下降,影響研發和生產投入。未來需要加強政策引導、技術創新和市場監管等方面的工作,推動半導體產業鏈國產化的進程,為國家安全和經濟持續發展做出貢獻。同時,也需要加強國際合作和交流,借鑒國際先進經驗和技術,推動國內半導體產業的發展。

評論