RISC-V再加速 半導體巨頭聯(lián)手布局

在高通首席執(zhí)行官(CEO)克里斯蒂亞諾·阿蒙(Cristiano Amon)的領(lǐng)導下,高通將與恩智浦、北歐半導體公司(Nordic Semiconductor)、英飛凌以及博世聯(lián)合成立一家新公司,旨在推廣用于芯片設計的開源RISC-V架構(gòu),通過開發(fā)下一代硬件來推動RISC-V生態(tài)系統(tǒng)的擴展。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/202308/449713.htm據(jù)了解,新公司將設在德國,同時考慮到恩智浦和英飛凌將參與投資,該公司應該是先專注于汽車芯片領(lǐng)域,最終擴展到移動和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

恩智浦執(zhí)行副總裁兼首席技術(shù)官Lars Reger表示,該合資公司將努力“開創(chuàng)完全認證的基于RISC-V的IP和架構(gòu),最初將用于汽車行業(yè)”;英飛凌汽車部門總裁Peter Schiefer則表示,“隨著汽車成為軟件定義的汽車,整個行業(yè)普遍需要標準化和生態(tài)系統(tǒng)兼容性。”

· ARM起訴高通侵權(quán)

2021年1月,高通斥資14億美元收購了芯片初創(chuàng)公司Nuvia,計劃通過Nuvia提振新業(yè)務,重啟服務器以及PC市場的布局計劃。

2022年8月,ARM宣布向高通和Nuvia發(fā)起訴訟,指控他們違反與ARM簽訂的授權(quán)許可協(xié)議,要求高通銷毀基于Nuvia與ARM授權(quán)協(xié)議開發(fā)的設計。ARM表示未經(jīng)許可它授予Nuvia的許可證不能轉(zhuǎn)讓給Nuvia新母公司高通并由其使用。

· 高通對ARM提起反訴

2022年10月份,高通對ARM提起反訴,認為它并未違反ARM的許可合同,ARM指控其違反許可合同并侵犯商標權(quán)并無合法依據(jù)。面對ARM的指控,高通認為ARM真實意圖是利用毫無根據(jù)的訴訟作為籌碼,迫使高通重新談判雙方長期以來的許可協(xié)議的財務條款。

該訴訟的審判定于2024年9月23日開始。值得說明的是,ARM公司旗下的ARM IP授權(quán)是分等級的,用公版CPU授權(quán)以及自研CPU架構(gòu)的收費標準不同,這才是高通與ARM之間互相起訴的關(guān)鍵。

ARM壟斷弊端逐漸顯現(xiàn)

當前,移動芯片市場的性能之爭愈演愈烈,然而不論高通、英偉達,還是三星、蘋果,實際上都是基于ARM架構(gòu)開發(fā)的。目前為止,ARM已經(jīng)占據(jù)了智能手機芯片領(lǐng)域95%以上的市場份額,包括平板電腦等,ARM實際上已經(jīng)完全控制了整個移動芯片領(lǐng)域。

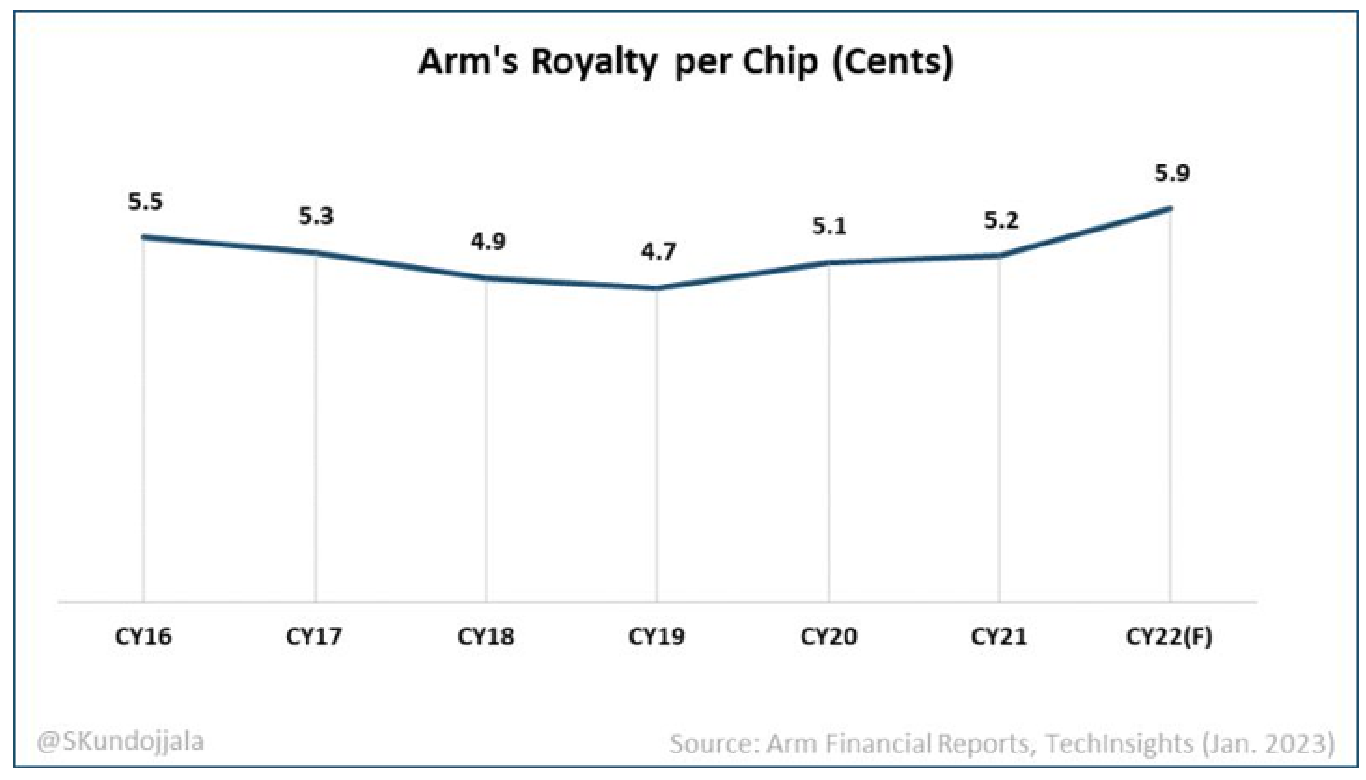

但是,ARM多重收費加重芯片設計廠成本負擔:芯片設計廠商從ARM的“架構(gòu)庫”里挑選合適的IP核,需先向ARM支付一筆數(shù)十到數(shù)百萬美元的許可費(Licensing Fee)才能得到授權(quán),開始設計芯片;每次流片,都需向ARM支付一筆費用;芯片實現(xiàn)量產(chǎn)后,還要根據(jù)芯片的銷售額繳納1-2%的版稅(Royalty);還對部分客戶征收合作費(Access Fee)或年費(Annual Fee)。此外,ARM依托市場壟斷地位,持續(xù)提升授權(quán)費的定價。

ARM平均每顆芯片的版稅收入已連續(xù)4年提升(單位:美分)

不僅如此,ARM還要求半導體廠商不得采用公版架構(gòu)之外的任何配置,像是NPU、ISP等負責智能手機各項重要功能的核心都只能按照ARM提供的部分進行設置。為了避免過度依賴ARM架構(gòu)及提升對ARM公司的話語權(quán),芯片巨頭正傾斜大量研究資源專注于RISC-V架構(gòu)。

此前高通曾透露,從2019年推出驍龍865開始,高通就在其芯片中集成了RISC-V內(nèi)核,在后臺執(zhí)行低級工作,比如管理硬件。截至2022年12月,高通已交付超過6.5億個RISC-V內(nèi)核。此外,高通還曾暗示可能會在包括其流行的驍龍智能手機芯片在內(nèi)的產(chǎn)品中,采用RISC-V架構(gòu)而非ARM架構(gòu)。

什么是RISC-V架構(gòu)

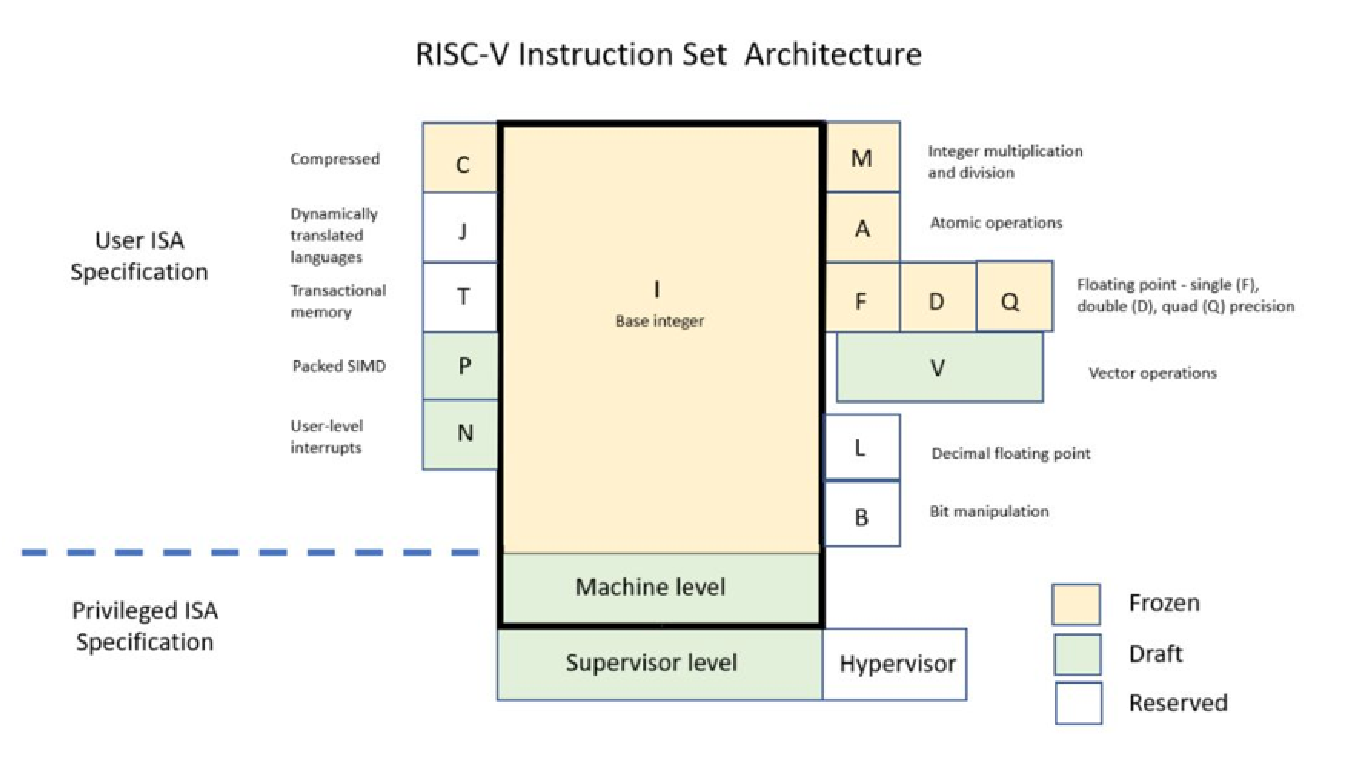

RISC-V是由美國加州伯克利大學于2010年研發(fā)的、基于精簡指令集計算原理建立的開放指令集,指令集是指存儲在CPU內(nèi)部,引導CPU進行運算,介于軟件和底層硬件之間的一套程序指令合集。

2023年1月,谷歌宣布將致力于安卓系統(tǒng)全面適配RISC-V。RISC-V作為目前最受歡迎的開源指令集架構(gòu),其核心是允許任何公司基于開源指令集開發(fā)各類定制芯片 —— 基礎(chǔ)的ISA和IP核開源免費,并且從底層設計上模塊化、允許自定義拓展,使得芯片設計廠商擁有更高的研發(fā)自由度,同時前期投入成本較低,降低小型和新興公司的進入壁壘。

RISC-V的設計使得它非常容易在不同的平臺上移植,因為ISA的設計是相對簡單和透明的,而且遵循了統(tǒng)一的規(guī)范和接口標準,使得軟件和硬件之間的互操作性更好。除了開放性、靈活性和可擴展性之外,RISC-V還具有高性能和低功耗的優(yōu)勢。

另一方面,與誕生于上世紀70-80年代的x86、ARM架構(gòu)相比,RISC-V作為新生的指令集架構(gòu),不需要考慮向后的兼容性。熟悉體系結(jié)構(gòu)的工程師僅需幾天便可通讀全文,學習門檻更低、易于上手,縮短了處理器及編譯器的研發(fā)周期。

值得注意的是,由于RISC-V采用模塊化的設計理念,芯片設計企業(yè)可以在底層指令集的基礎(chǔ)上,按需要自行開發(fā)指令集拓展模塊或形成微架構(gòu),并可以收費授權(quán)其他企業(yè)使用。因此,RISC-V不是單純的全部開源,而是給生態(tài)參與者留出了獲益的空間,有助于激勵更多企業(yè)和開發(fā)者參與生態(tài)建設。一旦生態(tài)得到完善,對于任何一家芯片設計廠而言,采用RISC-V架構(gòu)的成本必然低于ARM。

截止至2022年7月,RISC-V架構(gòu)芯片的出貨量已經(jīng)突破了百億顆,并預計在2025年將突破800億顆。RISC-V架構(gòu)的開放性和成本效益的優(yōu)勢使其在CPU市場上成為ARM的強大競爭對手,隨著生態(tài)系統(tǒng)的成熟,行業(yè)必將見證一場重大變革。

不過,RISC-V架構(gòu)短時間想要超越x86架構(gòu)以及ARM架構(gòu)仍有相當大難度:x86架構(gòu)擁有長達40年歷史積淀,不管是PC還是服務器以及相關(guān)軟件帶動的應用服務市場已經(jīng)相當龐大;而ARM架構(gòu)在移動市場的應用規(guī)模也難以被取代。

RISC-V未來面臨的挑戰(zhàn)

雖然RISC-V現(xiàn)在的討論熱度很高,但在技術(shù)成熟度上仍處于發(fā)展早期,整個生態(tài)實際仍在建設初期。從業(yè)內(nèi)反饋來看,實踐中出現(xiàn)多種問題,例如基礎(chǔ)架構(gòu)不支持I/O的虛擬化,需要另行開發(fā)支持這一功能的IP核;容易出現(xiàn)尋址模式錯誤等。RISC-V架構(gòu)目前的覆蓋場景有限,各類IP核還需要不斷擴充,所需要的基礎(chǔ)開發(fā)平臺、軟件工具也在完善中,這些一定程度上阻礙了下游芯片的推廣,影響了RISC-V芯片的市場競爭力,所以相對來說其只在中低端應用市場有一定競爭力。

RISC-V高性能應用領(lǐng)域的芯片若要實現(xiàn)落地,還面臨一些亟待解決的問題:需要構(gòu)建一套數(shù)學計算庫,以保證計算精度、計算效率與源代碼級安全可控。另外,整體軟件生態(tài)也是必要條件,需要底層框架、操作系統(tǒng)、中間件、關(guān)鍵庫、應用軟件全方位適配,RISC-V目前大多是用在相對封閉的應用場景,軟件需求相對簡單和固定,芯片原廠就能實現(xiàn)70%的軟件。而未來走向開放應用場景,軟件需求會呈指數(shù)級增長,例如各種操作系統(tǒng)的移植,中間件和庫函數(shù)的優(yōu)化,以及各種開發(fā)框架的適配等,每一個技術(shù)點都是巨大的工程。

RISC-V生態(tài)的“碎片化”是由其開放性和免費使用IP的特點所決定的,也正是高通聯(lián)合其他四家公司成立新公司要致力解決的主要問題。RISC-V技術(shù)工作組已經(jīng)在提供一些新的機制,比如通過配置(Profile)機制確保ISA被很好地定義并具有合理的配置,來規(guī)范軟件生態(tài),保證了最低限度的ISA統(tǒng)一性,從而使生態(tài)不會過于碎片化。

碎片化也算是在差異化或者創(chuàng)新過程中的一部分,并不存在系統(tǒng)性缺陷,且更加開放的標準,往往會更具生命力。RISC-V標準定義了自定義ISA應該存在的位置,而這種差異化或創(chuàng)新可能會成為未來RISC-V ISA標準和配置的特性。

芯片架構(gòu)真正的興起都是伴隨著一代計算平臺的崛起,就如PC之于x86,智能手機之于ARM。雖然RISC-V在低功耗領(lǐng)域已經(jīng)可以和ARM平分秋風,但對于RISC-V能否在最重要的移動、PC和服務器市場挑戰(zhàn)主流的ARM和x86架構(gòu),外界始終存在質(zhì)疑。

架構(gòu)遷移并非易事,系統(tǒng)和芯片之外最難的就是開發(fā)和應用生態(tài)的遷移,最近成功的例子就是蘋果Mac從x86轉(zhuǎn)向ARM,蘋果M系列芯片在PC市場的成功,過去x86壟斷的局面已然被打破。

就像ARM此前普遍不被看好能夠在性能上與x86一戰(zhàn)一樣,基于精簡指令集開發(fā)的RISC-V在高性能上也備受質(zhì)疑。從架構(gòu)上來看,ARM與RISC-V終有一戰(zhàn),它們起源于同宗,應用領(lǐng)域也大體相同,但幸運的是物聯(lián)網(wǎng)時代到來讓它有了發(fā)展的潛力。

一旦安卓實現(xiàn)向RISC-V的遷移,谷歌、高通都能打破ARM的制肘,RISC-V也能乘風而上。我們無法預知RISC-V、ARM和x86勝負幾何,卻已經(jīng)感受到了這場戰(zhàn)爭的序幕已經(jīng)徐徐拉開。

評論