LPDDR5內存韓美企業“三雄爭霸”,中國進展如何?

然而,新技術的誕生往往意味著產能爬坡、良率問題,反饋到市場上即采購成本較高。可以說,手機廠商將無法回避采購價格和性能提升之間的矛盾。雷軍也曾表示,“LPDDR5唯一缺點就是成本比較貴”。但預計過一段時間也會降到合理水平,并下沉至更多中高端5G智能手機中。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/202002/410074.htm中國公司進展如何?

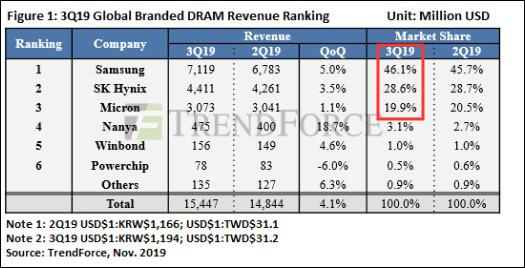

在LPDDR5將成“5G時代旗艦標配”背后,三星、美光、SK海力士不僅走在存儲芯片技術前沿,擁有大量專利,而且市場占有率總計接近95%。而國內相關技術積累較薄弱,自給能力不足。賽迪數據顯示,2018年中國大陸進口存儲芯片價值已超1200億美元,同比增38.3%。

DRAMeXchange數據截圖

突圍存儲行業成為國家戰略議題。2014年6月,國務院印發《國家集成電路產業發展推進綱要》,開始集中力量發展存儲芯片等。在布局的三大基地中,武漢新芯于2016年7月被紫光集團收購,后更名為長江存儲。該公司擁有規模為240億美元的存儲芯片制造中心,但主要是NAND閃存。

與長江存儲不同,福建晉華成立初期致力于DRAM存儲芯片開發。不過,由于相對缺乏技術積累,晉華選擇了與臺灣聯電合作引進技術的道路。自2016年5月起,晉華提供數億美元資金采購研發設備,委托聯電開發DRAM相關制程技術。成果雙方共有,整體技術完成后,再轉移到晉華進行量產。

在晉華已整體投入達約56億美元時,原本預計于2018年底投入DRAM內存的試產,這將意味著中國大陸首個DRAM內存自制成功。但是由于美光公司的訴訟,美國政府在2018年10月將晉華列入“實體名單”,并實行禁運。隨后聯電宣布中止與晉華合作,撤走研發人員,整個工程陷入停擺至今。

在國際新態勢下,紫光集團于去年6月宣布重啟DRAM計劃并組建DRAM事業群,由曾任工信部電子信息司司長的刁石京出任董事長,“臺灣DRAM教父”高啟全任DRAM事業群CEO。不到兩個月后,紫光集團在重慶成立紫光國芯公司,建設DRAM存儲芯片制造工廠,計劃2021年完成。

上圖:高啟全,下圖:坂本幸雄

存儲行業人才是“瑰寶”。紫光集團于2019年11月15日再宣布,前日本爾必達社長坂本幸雄出任集團高級副總裁兼日本分公司CEO。他后來在接受采訪時曾表示,紫光的目標是5年內量產DRAM內存,且將在日本設立開發中心。據悉,紫光內部已計劃在未來十年內投資8000億元人民幣,以加快DRAM量產。

目前,國內DRAM內存的最大希望在于合肥長鑫存儲。去年9月20日,長鑫存儲在世界制造業大會上宣布:總投資約1500億元的長鑫存儲內存芯片項目正式投產,同時其10nm級第一代8Gb DDR4在大會上首度亮相。這標志我國在DRAM內存芯片領域實現量產技術突破。

據悉,長鑫存儲正在使用10G1工藝技術(即19nm工藝)制造4GB和8GB的DDR4內存芯片,目標是在2020年第一季度上市,并將使用同樣的技術在2020年下半年制造 LPDDR4X內存。長鑫存儲的技術路線圖包括17nm的DDR4、LPDDR4X、DDR5和LPDDR5內存,但尚未公布具體時間。

在產能方面,長鑫存儲12英寸晶圓制造基地項目于2016年由合肥產投和北京兆易創新(341.130, 14.06, 4.30%)合作投資,是中國大陸唯一擁有完整技術、工藝和生產運營團隊的DRAM項目,也是安徽省單體投資最大的工業項目。當前月產能2萬片,該公司計劃在2020年第二季度將產能提高一倍,約占全球內存產能的3%。

為提升產能,長鑫存儲計劃再建兩座晶圓廠,圖為廠房效果圖

圖源:長鑫存儲

值得一提,長鑫存儲最初的DRAM技術重要來源是德國的奇夢達。通過與這家曾位居全球第二的DRAM制造商合作,長鑫存儲將一千多萬份有關DRAM的技術文件及2.8TB數據收歸囊中。目前,該公司已拓展更廣泛的研發合作,且一直在從韓國和中國臺灣地區招募工程師,以建立DRAM相關人才儲備。

結語

相比前代產品LPDDR4x,LPDDR5確實具備更優異的性能、速率和功耗表現,但還不至于所謂的“跨越性升級換代”。某種程度上,LPDDR4屬于4G手機時代,而LPDDR5似乎為5G手機而生,并且具備更好的應用擴展性。在這一具備市場前景的領域,三星、美光和SK海力士已然開始攻城略地,并將與“買單”的智能手機廠商相互推動或拉鋸。

2019年8月27日,重慶市與紫光集團簽署項目合作協議,建設DRAM存儲芯片制造工廠

鑒于當前國際形勢和存儲行業現狀,中國不僅需要有自主的DRAM制造能力,也需要奮起直追、以先進產品破局。盡管行業存在高投入、高風險、周期長等特性,但如果政府統籌發展、整合各方資源,企業堅持長期、大力投入科研,市場積極推進國產化戰略等方面有機化合,或許有理由相信:在14億人的大地上并無難事,“只要肯登攀”。

評論