3D Touch步入市場應用關鍵期 NDT今年將出貨1000萬片

“3D Touch從今年開始將邁入實質性進展的一年。”自2015年Apple Watch最早采用Force Touch,隨后iPhone 6s/6s Plus問世,帶來了我們熟知的3D Touch,壓力觸控技術開始由平面轉向三維,給人機交互帶來了新風潮。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201708/363172.htm然而,在iPhone 6s推出前后,包括中興、華為、HTC、小米、金立等手機廠商都有推出支持3D Touch功能的新品,但整個市場依舊涇渭分明,不溫不火。

跟風蘋果3D Touch但受兩大因素限制

自蘋果把3D Touch功能導入iOS系統后,壓力觸控技術開始備受手機廠商追捧與跟風。上游廠商也開始跟壓力觸控技術方案商一道研發新型柔性顯示屏,把壓力觸控作為標準功能內嵌集成到產品里面。

作為國內擁有自主研發的3D Touch解決方案,并在2015年就配合中興發布全球第一款壓力觸控智能手機的深圳紐迪瑞科技開發有限公司(NDT)正在這一波風潮中受益。日前,NDT主辦了“Mr.Dale Wedel出任紐迪瑞科技銷售副總裁”的新聞發布會,NDT銷售副總裁Mr.Dale Wedel向集微網表示,2017年對于壓力觸控市場而言是至關重要的一年,從iPhone 6s開始,蘋果每一代新品都標配3D Touch功能,3D Touch將會創造了一個人機交互的新風潮。

NDT銷售副總裁Mr.Dale Wedel先生

可以看到,iPhone7除了延續iPhone 6s的3D Touch外,又把Home鍵上加入了壓力觸控功能。如今iPhone8發布在望,Apple或將對顯示屏下面的壓力觸控器件進行再次升級,帶來更好的壓力觸控體驗。

而與之對應的安卓陣營手機廠商,雖然相繼都推出過支持3D Touch功能的手機,但市場卻反應平平。NDT董事長李灝博士表示,蘋果新機型采用3D Touch,而安卓陣營品牌手機沒有迎頭趕上,市場不溫不火,這其中主要有兩個原因,第一是因為壓力觸控技術本身必須要兼容電容屏的所有操作,才能夠實現3D Touch功能,技術上存在挑戰;第二是因為這項技術魚龍混雜,導致手機廠商沒有更好地預研驗證就認為3D Touch還不可靠。

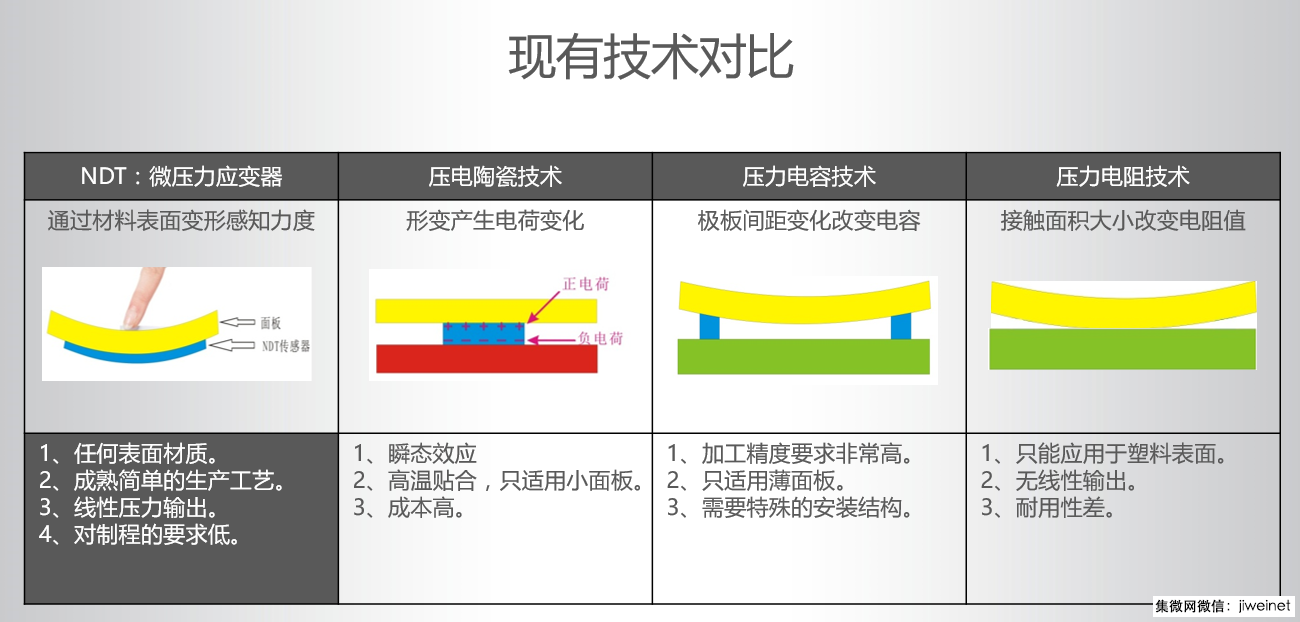

目前實現3D Touch的壓力觸控技術主要分為壓電陶瓷技術、壓力電容技術、壓力電阻技術,其中蘋果3D Touch就是采用壓力電容技術,這對加工精度的要求非常高,同時需要特殊的安裝結構。而NDT獨立自主的微壓力應變器技術區別于其他多種壓力感應技術的最大特點在于其可以直接檢測發生在觸控面板的微小形變,無需與系統內其他結構部件產生關聯,實現獨立模組化。這種單層結構的壓力感應解決方案極大降低了堆疊設計的難度,同時在可量產型和產品可靠性上也可以實現大幅提升。這樣廠商在整合壓力觸控功能時工程上的難度將大幅降低,可全力聚焦于應用和交互層面的創新。

壓力觸控延伸至邊框,NDT今年預計出貨1000萬片

事實上,壓力觸控從專業領域走向消費類電子產品的導入進程要比外界想象的要快,現在更多的產業瓶頸在于應用場景開發上。而除了在電容屏上實現3D Touch外,邊緣觸控(Edge Sense)也正成為手機導入的方向,這將會取代手機物理按鍵。

Mr.Dale Wedel表示,NDT最大優勢就是第一家把3D Touch和邊緣觸控技術實現量產的國內公司,同時這將創新性地推動終端導入,下半年我們會陸續看到更多采用3D Touch功能以及導入邊緣觸控技術的手機上市。

據了解,Edge Sense邊緣觸控技術直接采用內置壓力傳感器,在不破壞邊框外觀的前提下實現邊框感知。邊框觸控有著更豐富的交互形式,如滑動、手勢、握壓等,可為用戶帶來更便捷、完美的操作體驗。同時,借助邊框壓感觸控技術,手機還可全面實現零機械按鍵,這為智能手機創新帶來了較好的應用前景。取消手機所有接口與物理按鍵,也是蘋果一直追求的方向。

李灝透露,目前NDT的壓力觸控解決方案在手機市場實現了多點開花,邊緣觸控技術也打入了多個國際品牌客戶的產品,預計9月份將會有手機客戶發布新品,我們壓力傳感器的壓力膜今年出貨量將會達到1000萬片,明年目標預計會達到一億萬片,這將是一個非常大的跨越。

隨著近年來終端持續導入,整個壓力觸控產業鏈不斷拔高,從高性能感壓材料的技術創新,到壓力傳感器器件的設計和制造,再到系統應用端軟硬件的整合能力加強,安卓品牌手機的3D Touch體驗效果也在同步提升。

李灝表示:“從技術原理上來說,NDT有其自身的優越性,我們自主研發的技術經過驗證后是非常易于集成到產品中去,同時實現同樣的功能在成本上至少比蘋果少一半,從行業應用來看我們的技術方案會很有競爭力。未來NDT的目標將不局限于消費類電子產品,而是瞄準萬億級別的IoT市場,只要有按鍵的地方就有我們的機會。 ”

評論