回顧美日DRAM芯片之爭

日本廠商懸崖式墜落

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201707/362391.htm美國、日本廠商的崛起——墜落循環,其實道理很簡單,關鍵在投資。1973年世界石油危機后,歐美經濟停滯,美國逐漸減少在半導體領域的投資。此時美國對日本還有5年左右的技術優勢。然而就是這個時期,日本通過1976年VLSI計劃的巨量投資,幫助日本企業在技術上趕超美國。

日本政府的財稅資金補貼,幫助日本企業建立了產能優勢。1978年個人電腦市場爆發后,日本企業享受到產業投資帶來的巨額利潤。而美國企業由于前期放棄投資,就此喪失競爭力。此時產業投資競爭門檻,已經從70年代的幾億美元量級,急速暴增至80年代的幾十億美元量級。美國產業界失去投資-盈利循環的機會后,已經再也沒有能力追加幾十億美元巨額投資,來與日本較量了。

日本企業的急速墜落也是這個道理。1985年,日本廠商通過開出的海量產能,用暴跌的產品價格,擠垮了美國同行。但是產業不景氣的后果,是日本廠商也失去了盈利能力。盈利減少后,日本企業紛紛減少對半導體的技術設備投資。

僅在1985年,由于市場不景氣,日本企業砍掉了近40%的設備更新投資,最終的投資額為4780億日元(19.9億美元)。1986年市場仍未回暖。1987年需求雖有恢復,但日本各廠商對投資持保守態度,該年度投資額僅有2650億日元(18.4億日元),只占營業收入的15.3%。

1988年市場開始普及1M DRAM內存,但因上一次半導體不景氣的殷鑒猶在,日本廠商對設備投資仍然謹慎保守。加上日元迅速升值,日本房地產泡沫蓬勃興起,大量廠商將資金轉投房地產行業。日本產品的價格競爭力急劇衰退。而韓國三星、現代、LG等廠商在此階段瘋狂投資,迅速趕超日本。到1992年,韓國三星就將日本NEC擠下了DRAM產業世界第一寶座。

(中國電子產業在1980年代徹底崩潰,恰恰也驗證了“放棄投資就會死“的市場規律。)

2004年,爾必達在廣島建成12英寸DRAM晶圓廠。建設一座8英寸晶圓廠需要投資10-15億美元,建設一座12英寸晶圓廠,暴增至20-30億美元。超高規模的投資,使得DRAM產業如同在刀鋒上舞蹈,稍有不慎即全軍覆滅。爾必達也在沉重的債務下,最終轟然倒地。

日本爾必達終究覆滅

1992年西班牙舉辦巴塞羅那奧運會。原本市場預期會轉暖,結果4M DRAM并未如預期般暢銷,日本各廠被迫采取減產來阻止市場價格滑落。這就加速了韓國廠商崛起,韓國三星取代了日本廠商的龍頭地位。更令日本人懊惱的是,曾經被日本人逼到差點破產的美國英特爾,與微軟聯手組建WINTEL同盟,依靠CPU產品大獲成功。1996年,英特爾以177.78億美元的巨額營收,打敗日本NEC(104億美元),重新奪回半導體世界第一大廠寶座。

1995年微軟即將發布Windows 95操作系統,引發市場大熱。日本DRAM廠商又大肆擴充產能,企圖重新奪回產業優勢。但是韓國廠商也在此時瘋狂擴充產能。最終導致的結果是,1996年DRAM價格狂跌70%。1997年亞洲金融危機,更是加重了市場衰退。

因此從1996年至1998年,DRAM產業連續三年衰退,全球廠商均出現嚴重虧損。此時,世界DRAM內存市場已經擴充到400億美元左右的市場規模。新建一座8英寸DRAM晶圓廠,動輒需要投資10-15億美元,而且虧損風險極大。日本廠商在連年虧損下,已經喪失了追加投資的勇氣。

1999年,日本富士通宣布退出DRAM市場,不玩了。曾經無比強大的NEC、日立、三菱,將三家的DRAM部門合并,成立爾必達(Elpida)。這家重新組建的DRAM企業,希望通過聯合經營來降低成本,對抗韓國三星。東芝也在2001年退出了DRAM市場。

日本組建爾必達,是為了保護日本DRAM產業,避免被韓國企業各個擊破。可是從成立之初,爾必達就是燙手山芋,被估算每天一開門就要凈虧損2億日元。2002年坂本幸雄出任爾必達CEO,開始拯救計劃。

他從美國英特爾拉來訂單,并籌集資金建設廣島12英寸晶圓廠。讓爾必達的全球市占率開始逐漸攀升。從2002年到2007年獲利成長3倍。爾必達全盛時期,整合日系廠商的研發能力,產量排名世界第三,僅次于三星與海士力。不過先前大舉擴張時已經埋下禍根。

2007年全球金融危機后,DRAM價格暴跌,爾必達陷入嚴重虧損。2009年向日本政府申請了1300億日元援助貸款。2011年泰國洪災后DRAM市場低迷。日元更是出現史無前例的升值,同時韓元兌日元貶值70%。這讓爾必達完全無法招架,銷售額迅速下滑。

2012年2月27日,爾必達向東京地方法院申請破產保護,當時公司負債總額已高達4480億日元(89.6億美元),是日本史上最大的破產案件。2012年7月,美國鎂光以區區25億美元低價收購爾必達。僅僅兩年之后,鎂光市值從60億美元暴增至360億美元,成為爾必達破產的最大受益者。

日本企業的退出,進一步擴大了韓國企業的競爭優勢。韓國企業似乎能夠笑傲江湖了。

可是在笑容背后,又有誰知道韓國人的悲慘命運?

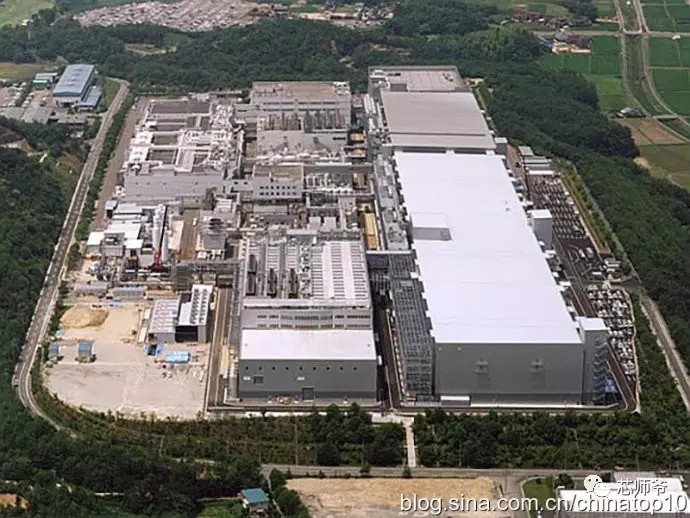

2016年5月,日本三重縣四日市,日本東芝與美國閃迪(SanDisk),合資建設的12英寸晶圓廠(New Fab 2),主要生產48層堆疊的3D NAND閃存芯片。該廠是在原來的Fab2廠址上推倒重建,總投資超過240億元人民幣。東芝成為日本內存行業發展四十年來,碩果僅存的企業。

評論