先做大后做強 華為成長路徑揭秘

如果評選一家最具有全球競爭力的制造業企業,那么華為無疑是最佳候選人之一。從1987年成立到2017年,從無到有,從0到5216億收入,從微不足道的小公司到全球前100強。30年的時間,華為走過了全球通信巨頭們花百年時間才走完的路,也成為了中國企業中響當當的一面旗幟。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201707/362108.htm制造業企業有很多種成長模式,有的專注于最高端的技術,比如日本,掙別人掙不到的錢;有的深耕于某一個細分行業,不斷提升自己的市場份額;有的擅長資本運作,通過并購吃掉競爭對手,獲得跨越式發展;還有的靠一個爆款產品短時間成為市場的領頭羊。這其中,有一種模式,筆者認為普適度最高,也最容易被復制,就是先做大、后做強的成功模式。

本文通過分析華為的成長路徑,嘗試總結出一些華為發展過程中的經驗,希望能夠對產業內的朋友有所幫助,也希望給二級市場的投資者在研究制造業公司的時候提供一些新的思路和視角。

一、現象:制造業企業的困局

“行路難,行路難,多歧路,今安在?”

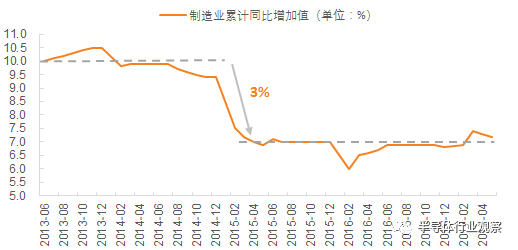

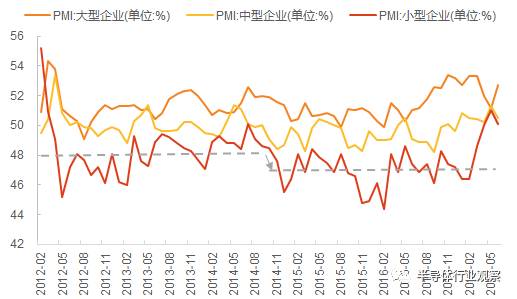

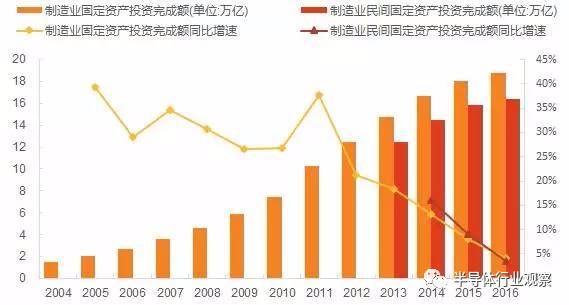

從2015年開始,一批中小規模的制造業企業在經濟下行周期紛紛倒閉,預示著行業冬天開始到來。宏觀層面,最有代表性的數據是制造業累計同比增加值從之前10%左右的平臺滑落至7%左右。另外,中小企業PMI指數從48下滑到47.3。在內憂(人力成本優勢逐漸喪失,創新機制尚未完全形成)和外患(全球經濟疲軟,制造業回流美國或流入更低成本東南亞國家)的雙重壓力下,制造業的投資增速也在持續下滑。

圖1:制造業企業累計同比增加值

數據來源:wind,天風證券研究所

圖2:過去5年PMI變化

數據來源:wind,天風證券研究所

圖3:制造業企業固定資產投資完成額

數據來源:wind,天風證券研究所

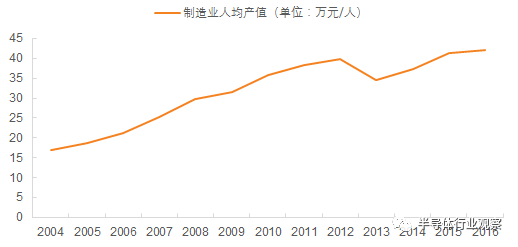

從企業層面分析,多數制造業企業已經習慣了粗放式的增長模式,利用低廉的人工成本生產出具有價格競爭力的產品來搶占市場,但是還并沒有形成一套現代化的管理模式。隨著人工工資價格的上漲,制造企業人均產值來提升逐步進入瓶頸期。在歐美現代管理體系中,制造業人均產值是一個非常重要的指標,德勤2015年的一份研究報告顯示,目前中國制造業人均產值只有美國的16%,而考慮到國內制造業企業員工的工作時間往往在單周50個小時以上,則真實人均產值只有美國的13%左右。

圖4:制造業人均產值

數據來源:國家統計局、天風證券研究所

隨著制造業寒冬的來臨,不少企業也開始紛紛尋求轉型。僅2015年一年,便有180余家制造業上市公司通過資產重組的方式進行多元化戰略或業務轉型。涉及資金約3001.11億元。其中有不少轉型文化、通信、新能源的企業,但當業績承諾期逐漸結束,更多的風險也在逐漸暴露出來,尤其是過高的商譽可能成為壓垮企業的最后一根稻草。

隨著IPO進度的加快,更多優質的企業將選擇獨立上市,二級市場的制造業企業通過外延并購吸收優質資產將變得艱難。未來如果企業不能從自身出發,挖掘出足夠的競爭力,將面臨被市場淘汰的風險。

評論