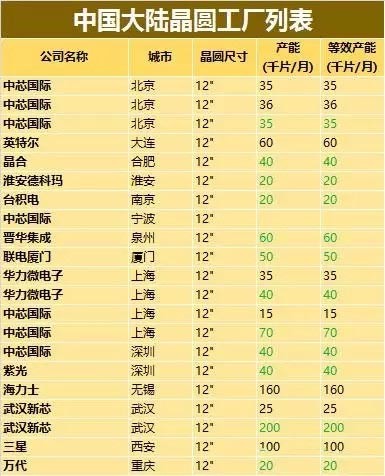

一文看盡最新最全的大陸晶圓廠產(chǎn)能數(shù)據(jù)

12寸線大舉擴(kuò)張中,中芯國際領(lǐng)跑,臺積電、聯(lián)電、華力等均有投入;存儲器方面,武漢新芯建成后產(chǎn)能將超過三星、海力士。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201611/340808.htm

注:黑色數(shù)字代表現(xiàn)有產(chǎn)能(已投產(chǎn)),綠色數(shù)字代表在建產(chǎn)能(計(jì)劃中)

中芯國際的大舉擴(kuò)張

11月19日,中芯國際寧波公司正式成立,未來將建3座晶圓廠。這是中芯的最近一次行動,而今年其產(chǎn)能擴(kuò)張步伐一路走來,讓人目不暇接,具體如下:

10月13日,中芯啟動了上海新12英寸晶圓產(chǎn)線。該生產(chǎn)線預(yù)計(jì)2017年末竣工,并在2018年正式投產(chǎn),項(xiàng)目總投資675億元人民幣。這也是中芯國際的第一條14納米生產(chǎn)線;

11月3日,宣布啟動深圳12英寸晶圓生產(chǎn)線專案,中芯深圳將在現(xiàn)有廠區(qū)已建好的廠房內(nèi)啟動新的產(chǎn)線建設(shè),這將是中國華南地區(qū)第一條12英寸晶圓生產(chǎn)線。

目前,中芯國際在國內(nèi)已經(jīng)擁有3條12英寸晶圓產(chǎn)線,其中北京2條、上海1條。不過,在國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展下,晶圓需求量也快速攀升。

中芯國際啟動此次大幅擴(kuò)張策略的信心來自哪里呢?首先,中芯國際是國內(nèi)芯片制造業(yè)的領(lǐng)頭羊。其次,中芯國際股價(jià)大幅上揚(yáng)。 再次,中芯國際2020年有望進(jìn)入全球代工前三。最后,中芯國際的產(chǎn)能擴(kuò)充效果明顯。 因此,現(xiàn)階段對中芯國際而言,可能擴(kuò)充產(chǎn)能是提高銷售額的有效方法之一,銷售額的提升將有利于中芯國際的折舊能力提高,可以使其負(fù)擔(dān)更大的投資。

在全球代工廠中,排在前四位的依然是臺積電、三星、GlobalFoundries和聯(lián)電,而中芯國際緊隨其后,排在第5位。前些天,IC Insights發(fā)布了2016年全球前20大半導(dǎo)體公司的排名預(yù)測,其中聯(lián)電排在第20位,處于臨界點(diǎn),如果中芯國際以目前的勢頭發(fā)展下去的話,雖然短時(shí)期內(nèi)還難以排進(jìn)全球前20強(qiáng)半導(dǎo)體公司,但在代工廠的角逐中,其在短期內(nèi)超越聯(lián)電還是很有希望的。

臺積電南京工廠的擴(kuò)容能否滿足市場需求?

再來看看全球晶圓制造老大——臺積電TSMC的產(chǎn)能數(shù)據(jù)情況。

臺積電11月份剛剛發(fā)布了2016年10月營收報(bào)告:

2016年10月合并營收約為新臺幣910億8,500萬元,較上月增加了1.5%,較去年同期增加了11.4%。累計(jì)2016年1至10月營收約為新臺幣7,767億9,600萬元(折合約1687億人民幣),較去年同期增加了7.6%。

從12英寸計(jì),目前臺積電的月產(chǎn)能約是100萬片,但是依然供不應(yīng)求,產(chǎn)能相當(dāng)吃緊。臺積電在南京市建設(shè)的12寸生產(chǎn)線,產(chǎn)能規(guī)劃為2萬片/月,預(yù)計(jì)于2018年量產(chǎn)16納米制程,但是理論上來說,這樣的產(chǎn)能擴(kuò)充,似乎還不能滿足大陸客戶日益增長的市場需求,據(jù)稱后續(xù)產(chǎn)能可能會擴(kuò)到4萬片。

盡管臺積電的10納米和7納米先進(jìn)制程研發(fā)相對順利,少數(shù)IC設(shè)計(jì)巨頭用早期PDK進(jìn)行自己的產(chǎn)品開發(fā),但是對于大多數(shù)設(shè)計(jì)公司來說,16納米以上的工藝已經(jīng)過于昂貴,還不能判斷是否足夠經(jīng)濟(jì)的節(jié)點(diǎn)。

存儲器是國家戰(zhàn)略

在芯片制造端,“大基金”落實(shí)了存儲器國家戰(zhàn)略,努力培育著存儲器IDM企業(yè)。

2016年,存儲器領(lǐng)域的重磅消息當(dāng)屬長江存儲科技有限責(zé)任公司(下稱“長江存儲”)正式成立,武漢新芯將成為長江存儲的全資子公司,而紫光集團(tuán)則是參與長江存儲的二期出資。長江存儲將以武漢新芯現(xiàn)有的12英寸先進(jìn)集成電路技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)制造能力為基礎(chǔ),繼續(xù)拓展武漢新芯目前的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)布局,并著力發(fā)展大規(guī)模存儲器。

據(jù)悉,紫光集團(tuán)董事長趙偉國出任長江存儲董事長,副董事長分別由國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司總經(jīng)理丁文武和湖北省長江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)基金公司副總經(jīng)理?xiàng)畹篮绯鋈危錆h新芯董事長王繼增為長江存儲監(jiān)事長,武漢新芯CEO楊士寧任總經(jīng)理。半導(dǎo)體行業(yè)人士認(rèn)為,長江存儲的成立將為后續(xù)中國布局自主性存儲器產(chǎn)業(yè)帶來進(jìn)展,利于整合國家資源,提高項(xiàng)目成功率。

紫光集團(tuán)董事長趙偉國出任長江存儲董事長

大陸DRAM和NAND Flash存儲器大戰(zhàn)全面引爆,近期傳出長江存儲、合肥長鑫等陣營陸續(xù)鎖定臺灣地區(qū)IC設(shè)計(jì)和DRAM廠強(qiáng)力挖人,甚至開出3倍薪水挖角有DRAM經(jīng)驗(yàn)的人才。不過,業(yè)界認(rèn)為大陸存儲器發(fā)展關(guān)鍵在于取得合法技術(shù)(專利轉(zhuǎn)移),猜測明年會有技術(shù)授權(quán)及合作的案例出現(xiàn)。

評論