臺積電駛向何方?

接班人問題是科技公司最難過的坎,現在臺積電正第三次面對它。

12月20日,臺積電宣布董事長劉德音將在明年股東大會后退休,同時提名現任CEO、副董事長魏哲家接任,最終結果由明年6月的董事會投票產生。

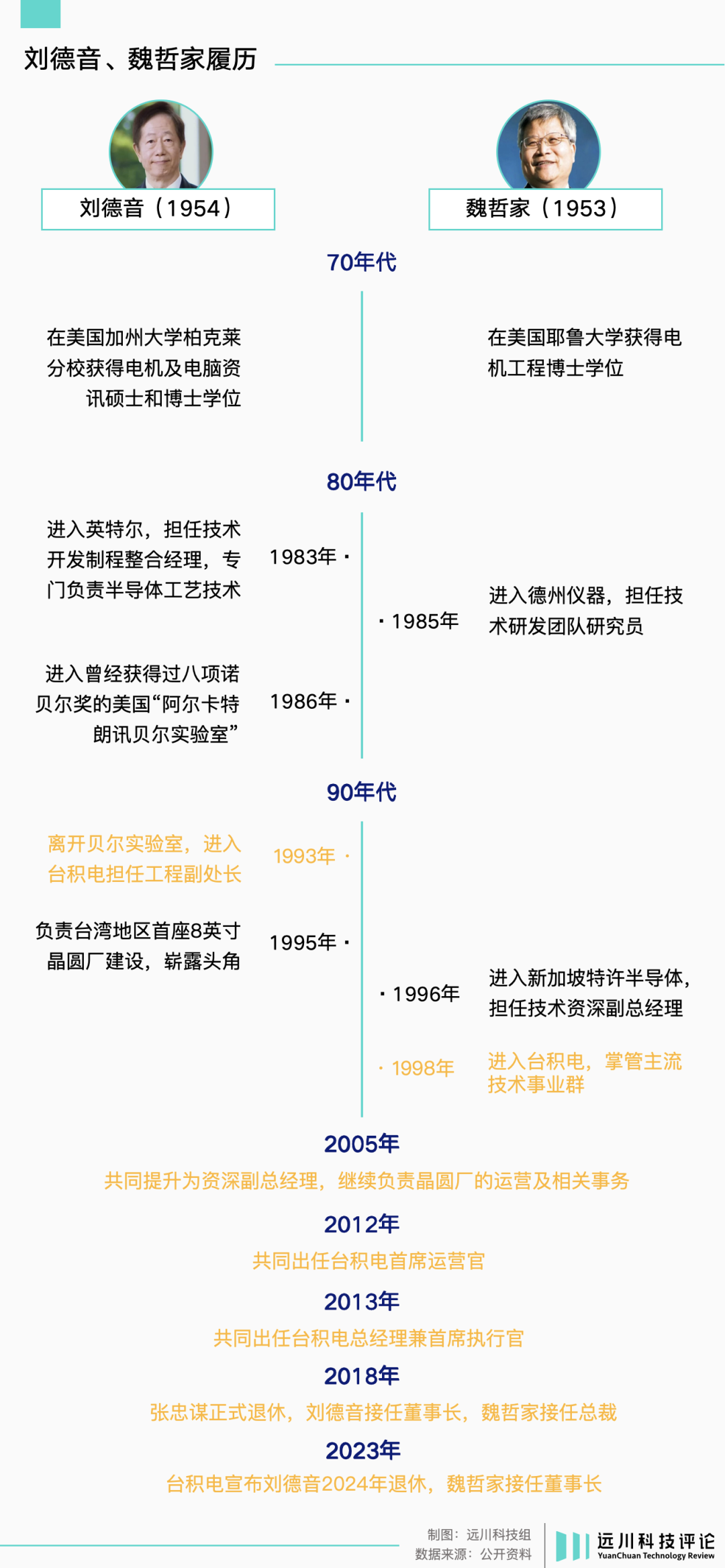

劉德音于1993年加入臺積電,之前在英特爾和貝爾實驗室工作過。2013他接任臺積電CEO,2018年接替了第二次退休的張忠謀,擔任董事長。

張忠謀第一次退休是在2005。當時臺積電已經吃下全球一半的芯片代工訂單,位列半導體行業規模前十,張忠謀把家業交給了在臺積電工作20年的蔡力行。

結果蔡剛上任,就撞上三星的大舉反攻和金融危機,嚴苛的績效考核和成本優化措施引起了公司內部的強烈反彈,讓張忠謀不得不再度出山,在2009年以78歲高齡重回臺積電。

二進宮的張忠謀請回了已經退休的關鍵技術人才蔣尚義,并成功抓住了蘋果這個要求最高、也最慷慨的大客戶,以此抵御了三星猛烈的進攻。

張忠謀(左)與蔡力行(右),2008年

張忠謀(左)與蔡力行(右),2008年

2017年1月,張忠謀在夏威夷摔了一跤,雖然沒有大礙,但把資本市場嚇出了一身冷汗。原因很簡單,臺積電一家公司就占了臺灣地區股市總市值的17%,臺積電股價每下跌1%,大盤就下跌16點。

這讓大家意識到,張忠謀的退休問題不能再拖下去了。

一年后,86歲的張忠謀再次宣布退休,交棒給劉德音和魏哲家,前者任董事長,負責重大決策把關;后者任CEO,負責對內日常經營。

執掌臺積電迄今五年,劉德音繼續擴大了臺積電的領先地位,將EUV世代的先進制程以及CoWoS為代表的先進封裝產能,幾乎全部握在了手里。

但臺積電面對的問題同樣復雜:愈發趨緩的摩爾定律、遙遙無期的美國工廠、難以預測的地緣環境。

很顯然,掌舵這艘巨輪的難度,正在指數級變高。

01.守成之主

此前一個月,張忠謀宣布辭去CEO一職,已經在COO位置上經過“觀察期”的劉德音和魏哲家,升任共同CEO,至此,臺積電事實上進入第二代掌舵者時代。

劉德音在1993年進入臺積電,2000年被派往世大半導體(臺積電收購)任總經理,2005年升任臺積電副總經理,這二十年間劉德音最為人熟知的功績,是建立了臺灣地區首座12英寸晶圓廠。

這座月產能40萬片的12寸晶圓廠,在臺積電風雨飄搖的年代立下了汗馬功勞。臺積電內部對劉德音有一個樸素但精準的評價:他就是有辦法讓晶圓廠運行得風調雨順[1]。

劉德音

劉德音

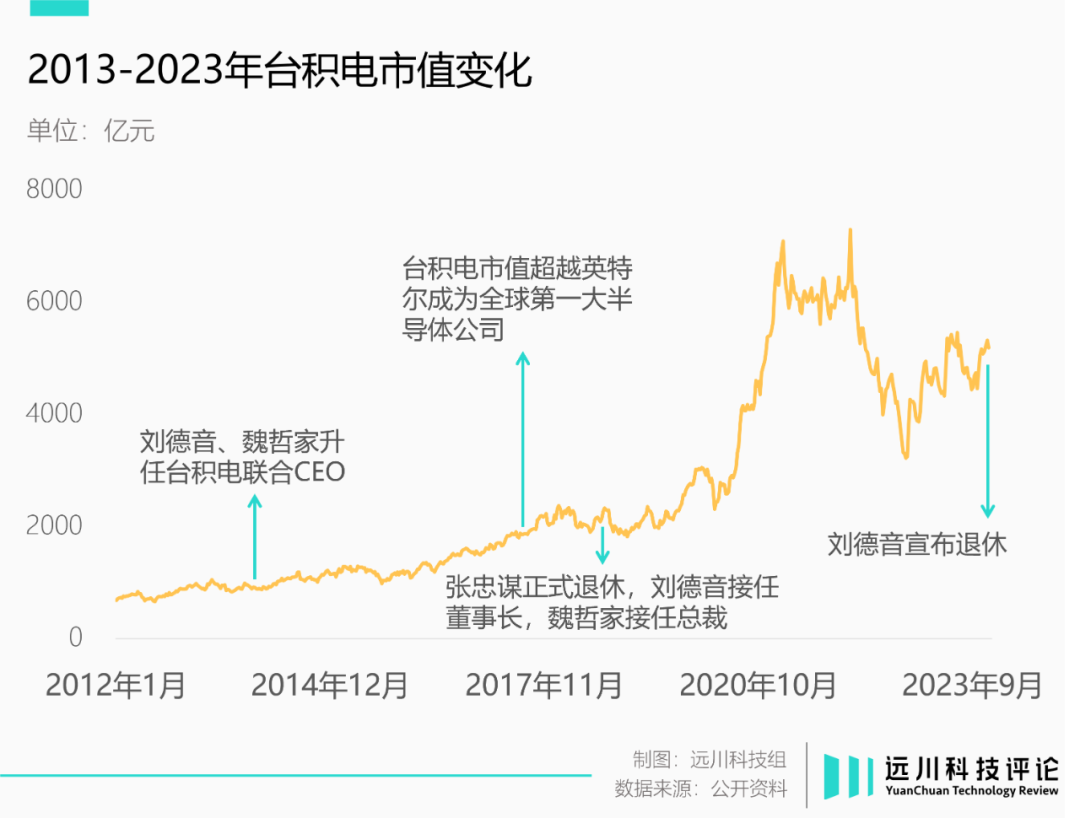

2013年-2023年,劉德音擔任CEO和董事長的十年,被外界譽為臺積電“最輝煌的十年”,但此間充斥著驚險與跌宕。

2014年,臺積電前腳憑借20nm率先量產首次拿到蘋果代工訂單,正在試產的16nm也號稱領先業內,三星后腳就宣布成功從28nm直接跳躍至14nm量產,打得臺積電措手不及。

在回歸公司的張忠謀治下,臺積電積極應戰,參照富士康流水線,把研發制度改為了三班倒,從“24小時不間斷生產”升級為了“24小時不間斷研發”。

但激勵也是豐厚的:負責值夜班的工程師底薪上調了30%,分紅上調了50%。

憑借不要命的追趕,臺積電終于等到了機會:三星在蘋果A9芯片上翻車,發熱嚴重,用戶差評如潮。所以到了A10,蘋果的代工名單就只剩下了臺積電。

2014年臺積電與三星交鋒的白熱化階段,臺灣地區勞工全年總工時為2135小時,后來英特爾被臺積電超越,工程師去臺積電取經,得到的回答是:

你們睡覺,睡的太多,睡的太久。

2018年6月,已經在董事長位置上“垂簾聽政”了5年的張忠謀,宣布辭去在臺積電所有職務,由劉德音接任董事長,魏哲家接任總裁,實行“雙首長”制。

劉德音接過的是一個絕對領先的龍頭公司,而他進一步鞏固了這些優勢。

在工藝制程上,臺積電在之后的10nm/7nm/5nm/3nm都保持了領先地位,把三星和英特爾甩在了后面。

2020年,盡管臺積電失去了大客戶海思,但AMD、高通、聯發科等芯片設計公司填補了臺積電5nm產能,推動臺積電股價一個季度上漲了50%。

2020年6月,臺積電股東會

2020年6月,臺積電股東會

這是劉德音的第二個成績:臺積電雖然也受到了禁令影響,但擴大了與蘋果的合作,還陸續從三星手里搶走了兩個核心客戶——高通和英偉達。

而在AIGC的技術浪潮里,臺積電在劉德音治下同樣占得先機:

H100和HBM內存必備的先進封裝產能,被臺積電牢牢掌握。同時,特斯拉Dojo、谷歌TPU這些AI芯片的訂單,也被臺積電收入囊中。

2021年第一季度,高性能計算首次超越智能手機,成為臺積電營收的最大來源。

張忠謀離任后的五年里,臺積電依然是那個沒有感情的生產工藝推進機器,領先的優勢令人窒息。

02.雙首長制

魏哲家是誰?他出生于臺灣省南投縣,本科碩士畢業于新竹交大,博士畢業于耶魯大學,在德州儀器開始職業生涯。1998年加入臺積電,掌管主流技術事業群。

名校學歷、海外半導體大廠工作經驗、回臺積電建功立業,是非常臺積電式的職業履歷。

魏哲家

魏哲家

在2003年的0.13微米銅制程的攻堅戰中,魏哲家盡管不在攻克銅制程的“研發六君子”之列,但他在銅制程量產后的良率提升方面,立下了汗馬功勞。

當時,全球有20多個玩家爭奪代工市場,臺積電通過高良率的工藝迅速擴大了市場份額,與對手拉開了差距,奠定了其日后的霸主地位,魏哲家一戰成名。

2013年,魏哲家和劉德音同時接班臺積電CEO,這在科技公司是極其反常的情況。

科技公司需要面臨頻繁的技術路線變化,研發費用投向哪里?耗資巨大的產能開支如何規劃?近乎賭博式的經營決策需要賦予掌舵者絕對的話語權,馬斯克是這方面的典型。

《投名狀》里龐青云說:“在戰場上,永遠只有一個頭。”但張忠謀卻反其道行之。

《芯片浪潮》一書曾描述[2],在劉魏兩人的“考察期”,張忠謀曾以“CEO最重要的責任之一,就是跟客戶高層聯絡”和“公平分配”的原則,把客戶按照拉丁字母順序,五個為一組交由二人打理。

以ABCDE開頭的客戶,給魏哲家;以FGHIJ開頭的客戶,給劉德音;然后以KLMNO開頭的再給魏哲家……如此循環往復,直到兩人各拿一半。

臺積電兩代領導班子

臺積電兩代領導班子

看著像段子,但實際上按照這個規則,臺積電當時最重要的兩個客戶——蘋果(A)和高通(Q),分別交給了劉、魏二人,避免了“客戶集中度”太高。

經歷了2005年失敗的交班后,張忠謀對掌舵者的交接愈發謹慎。

2005年蔡力行接手臺積電大權后,他對內施行嚴刑峻法,推行了比張忠謀時代更嚴厲的績效考核,對于考核后5%員工,取消了以往的觀察期直接優化。

但技術骨干蔣尚義在2006年退休,同時公司新產線良率也遲遲得不到改善,臺積電在2009年第一季度差點虧損——這是自1990年以來都從未發生過的情況。

后來張忠謀二進宮,請回蔣尚義,把蔡力行擼到了不足十人的光伏部門。

2013年劉德音和魏哲家同時擔任CEO,是張忠謀對兩人長達四年“考察期”的開始。2018年張忠謀正式退休,臺積電“雙首長制”正式實行。

當時,業界更看好劉德音兼任董事長和CEO,但張忠謀決定由劉德音任董事長,魏哲家任總裁( 據說張忠謀不喜歡CEO這個頭銜,所以魏哲家的職務被改成總裁)。

理論上,魏哲家拿到的實權更多,統管公司經營,但劉德音擁有撤換CEO的權力,體現出一種微妙的平衡。

張忠謀沒退休時,臺積電年報的封面要么是張忠謀單獨出現,要么是張忠謀位居C位;張忠謀退休后,封面變成了劉德音和魏哲家的合影。

魏哲家要面對的第一個考驗是工藝制程的推進。在劉德音時代,臺積電的先進制程之所以能夠不斷迭代,得益FinFET制造工藝演進的一路絲滑。

20nm制程曾被認為是芯片微縮的極限,而FinFET的出現捅破了這一天花板:它使得臺積電的研發一路乘風破浪,沖到了3nm,劉德音其實只需要沿著明確的技術路線推進。

FinFET工藝

FinFET工藝

如今,FinFET走到了極限,三星已經在3nm節點提出了全新的GAA工藝。

工藝的迭代意味著代工廠必須使用全新的制造工藝——那么FinFET的產線、設備、制造流程等等,全部需要推翻重來,相關開銷就成了天文數字。

因此,誰來替先進制程的研發成本買單,就成了魏哲家必須面對的難題。

不巧的是,智能手機市場見頂,曾經的大客戶蘋果也不愿多掏錢了。英偉達的AI芯片固然給臺積電帶來了大量新訂單,但即便是性能最強的H100,其實也只用了不那么先進的4nm制程——黃仁勛表示愛莫能助。

第二個考驗是越發復雜的外部環境。2021年時,外媒曾將臺積電形容為科技戰中的“拳擊沙包”[3];和當時相比,今天臺積電的處境可謂有過之而無不及。

還有一個常被忽視的地方:臺積電看上去交接了三次,但其實蔡力行和魏哲家都生于1952年,劉德音甚至比他們小一歲。

2013年魏哲家和劉德音接任共同營運長時,臺積電內部規定了67歲的退休年齡線。所以從理論上來說,魏哲家和劉德音都屬于超期服役。

1987年臺積電成立時,能夠從半導體巨頭的夾擊中脫穎而出,成為全球最大的圓晶代工廠,離不開三個因素:

一是來自半導體發源地的頂尖人才。

1958年杰克·基爾比在制造人類歷史上第一塊集成電路時,張忠謀是他在德州儀器的同事。而臺積電早期的技術骨干,也基本都來自于美國大廠。

比如“浸潤式微影之父”林本堅,是俄亥俄州立大學電機工程學系博士;蔣尚義曾在德州儀器和惠普工作,蔡力行是美國康奈爾大學博士;研發部副主管余振華則是貝爾實驗室出身。

臺積電六位幕后功臣的合影

臺積電六位幕后功臣的合影

二是電子產業向東亞轉移的趨勢。

臺積電的創始團隊不僅帶來了技術和知識,也帶來了訂單。1988年,英特爾送來第一筆大單,并對200多道工藝進行了指導,可謂“資金扶上馬,技術送一程”。

1995年,臺積電又在英偉達的關鍵時刻承接了代工訂單。此后,蘋果成為了臺積電最慷慨的主顧。

三是半導體產業全球分工的紅利。

施振榮曾將臺積電的成功歸功于“當世界的朋友”——因為不同于擅長垂直整合的日韓半導體公司,臺積電專注于給世界頂級的芯片設計公司生產芯片,同蘋果、華為、高通、英偉達等芯片設計公司互相合作,共同開創了一個時代。

時至今日,臺積電依然是全球半導體產業當之無愧的霸主,只是那些讓他拔地而起的時代紅利,似乎都在逐漸消弭。

張忠謀八十大壽時,林本堅曾引用摩西的故事祝福老領導:有些人的事業,80歲之后才開始。但估計林本堅也沒想到,老領導在耄耋之年又干了6年。

后來張忠謀九十歲生日,寶島電子產業巨擘齊聚一堂,郭臺銘一馬當先,祝福Morris活到120歲;老部下蔡力行緊隨其后,祝張忠謀活到200歲。

張忠謀90歲生日宴會,背景為其太太給他畫的肖像

張忠謀90歲生日宴會,背景為其太太給他畫的肖像

力晶科技的黃崇仁晚了一步,加多少歲都不太合適,只好祝張忠謀“身體健康,一切順利”[5]。

業內人其實心照不宣:能掌舵臺積電的只有一個人,就是張忠謀自己。

1949年,寧波人張忠謀在十六鋪碼頭登船前往香港時,已經17歲了,臺積電只有他目睹過時代的天翻地覆慨而慷。在他眼里,再資深的高管,恐怕都是一幫沒見過世面的小孩子。

因此,張忠謀敢于放心把掌舵權交出去的人,恐怕也只有他自己。所以這些年他其實是“退而不休”,重大決策和人事任命基本都繞不開他。

無論駛向何方,臺積電依然姓張,直到張忠謀真正離開的那一天。

參考資料[1] 你所不知道的 劉德音、魏哲家,遠見雜志

[2] 芯片浪潮:納米工藝背后的全球競爭,余盛

[3] 臺積電: 美中科技戰下的受益者還是“拳擊沙包”,BBC News

[4] 張忠謀已經為臺積電選好第三代接班人,半導體行業觀察

[5] 張忠謀90大壽,科技業大老同慶,工商時報

[6] 歷史潮頭上的臺積電:兩堵高墻,一柄尖刀,飯統戴老板

封面圖片來自shotdeck

*博客內容為網友個人發布,僅代表博主個人觀點,如有侵權請聯系工作人員刪除。