彩色濾光片實(shí)現(xiàn)OLED彩色化的瑕疵分析*

藍(lán)光+色變換層法是以制備藍(lán)光為發(fā)光主體,而后再加色變換層陣列使部分光轉(zhuǎn)換成紅色和綠色,從而獲得全彩色。該方法制程在材料的選擇上也較容易。但該方法的缺點(diǎn)是需要發(fā)光效率和色彩度都好的藍(lán)光,目前還未進(jìn)入到生產(chǎn)化階段。

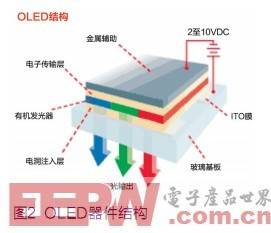

本文引用地址:http://www.104case.com/article/96985.htmOLED器件除了ITO陽極,包括有機(jī)材料等和金屬陰極僅有200~300nm左右厚度,其間沉積了注入層、傳輸層和發(fā)光層等小分子有機(jī)膜,這些有機(jī)膜和金屬膜都是在ITO表面上通過真空蒸發(fā)方式依次沉積的[7] (圖2)。

而作為白光+CF的方式,其基板要把RGB像素陣列、OC層、ITO膜、金屬輔助電極膜依次旋涂和磁控濺射沉積到玻璃基板上,這比玻璃基板上直接沉積ITO膜和金屬輔助電極膜難度大很多,降低表面粗糙度上更是困難。一般應(yīng)用于液晶的CF的基本規(guī)格如下,BM層為1.6±0.3mm,RGB層為2.3±0.3mm,OC層為2±0.3mm,可以看到對于其厚度已經(jīng)有了近300nm的均勻性的誤差,由于一般液晶層厚只有10mm左右,基片不平整對于液晶層厚度的不均勻來說,對整個液晶顯示器的質(zhì)量沒有太大的直接影響;而對于OLED器件,其薄膜也只有約200nm左右的厚度,即使最后的濺射ITO可以對其表面進(jìn)行一定程度的修飾,并進(jìn)行拋光處理,整個CF表面仍有一定程度不均勻性,很難滿足OLED苛刻的表面平整度的要求。

另一方面,OLED器件對潮氣特別敏感,防潮問題對壽命影響非常明顯。如果有水氣聚集在電極附近,那么電流驅(qū)動的OLED器件中的有機(jī)層和金屬電極都將會發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)而產(chǎn)生劇烈變化,結(jié)果是器件迅速老化,因此OLED防潮問題比LCD嚴(yán)重得多。對于CF來說,其RGB BM層使用的就是有機(jī)物的結(jié)構(gòu),就必須要采取相應(yīng)的措施方法來阻隔來自ITO層下面的有機(jī)層上所脫出的水氣。這對應(yīng)用于OLED的CF制造技術(shù)又是一個新的課題。

評論