英特爾對局:一家傳奇IT企業的40年成長史

兩極擴張

本文引用地址:http://www.104case.com/article/86714.htm英特爾逐漸擴大x86處理器的應用領域是從奔騰(Pentium)時代開始的,那是上世紀90年代,由此開始了更為快速的技術演進。時值今日,從沖擊千萬億次的高端處理器芯片,一直到超低功耗的超移動處理器,英特爾正在囊括更多領域。

1993年Pentium處理器發布時,RISC優勢論還在盛行,Sun仍然是英特爾的主要對手。Pentium采用的超標量技術就是針對RISC,提升指令執行速度的一次架構創新;Sun也抱有同樣想法,它也試圖這樣提高下一代SPARC的性能,只看誰能拔得頭籌。這個架構創新是無法從大型機上參考設計的,一切都要從頭摸索。

300萬個晶體管、全新的功能讓Pentium設計困難重重。剛問世的Pentium處理器體積龐大,速度也僅為66MHz,后來經過改進,縮小了體積,同時運行速度也提升到了100 MHz。英特爾再次在與RISC的較量中占據了優勢。可另一個可怕的敵人又出現了——IBM、摩托羅拉、蘋果共同組建了POWER聯盟,蘋果在放棄摩托羅拉處理器后,采用了POWER處理器。然而,銷量最終還是使勝利屬于Pentium。在1994年的銷量統計中,Pentium約為POWER的10倍。

1995年,Pentium Pro問世,它革命性地采用了動態執行和獨立雙總線控制。更重要的是,這款處理器不僅用于個人PC,也開始用于伴隨互聯網興起的工作站和服務器。后續產品上市使英特爾的業務具備了向新領域擴展的可能,后續的PentiumⅡ、PentiumⅢ、Pentium4都是如此。作為Pentium產品線的高端產品,至強品牌被引入,它被明確定位于面向中高端企業級服務器、工作站市場。

在PC處理器薄利多銷的同時,向賺錢的工作站和服務器市場提供高利潤產品幾乎是英特爾的必然選擇。在1997年,摩托羅拉轉產、IBM轉型等一系列事件,也間接促進了英特爾在微處理器行業霸業初成,它占據了舉足輕重的地位。在后續較量中,AMD也成為最令英特爾困擾的競爭對手。AMD推出的K6系列處理器目的就是狙擊Pentium系列,尤其在AMD的K8處理器在IBM幫助下“退燒”之后,AMD還曾一度搶走了x86桌面市場及服務器市場不小的份額。

在2000年Pentium4面世時,摩爾定律主導的半導體創新已經發展到了4200萬個晶體管,其NetBurst架構的設計目標是適應更高主頻,此時的消費者習慣于以頻率為唯一考量,高性能成為主題詞,AMD也開始跟隨英特爾共同創造主頻神話。

多核路轉

主頻提升是提升單線程性能的最直接途徑,然而競相攀升的主頻過快地耗盡了當時制造工藝的能力,Pentium的NetBurst架構在4GHz遇到了無法解決的升溫問題,實現10GHz主頻的預言已經無法實現了。

為了遵循摩爾定律的持續創新,在持續追求更高主頻路線走不通之后,AMD和英特爾都選擇了繞過這一障礙。它們的競爭焦點似乎由主頻轉向了核數。2006年,英特爾啟用了由海爾法開發團隊研發成功的酷睿架構,轉向高能效以及多核路線,這樣的技術路線也是Sun、IBM的共識。向多核轉變,使得處理器在主頻不快速提升的前提下,摩爾定律得到延續,能效表現繼續攀升。基辛格坦言,在看到這個根本性轉變時,英特爾已經落后了一代的時間,幸運的是,它很快重新開始重視高能效表現。

從雙核到四核,英特爾在時間上領先AMD,卻無法擺脫它的一路緊隨。深層次地說,英特爾與AMD實際上已進入“能效”的競爭階段,核數只是一個途徑而已。多核有效控制了能耗,英特爾也通過微架構調整,使得高能效表現在取代NetBurst的酷睿微架構深入人心,并即將再次調整至Nehalem架構。英特爾制造工藝的升級,已經使一塊芯片上可以容納8億個晶體管。值得關注的是,當前的軟件環境也開始注重向并行方面發展,以充分發揮多核潛力。

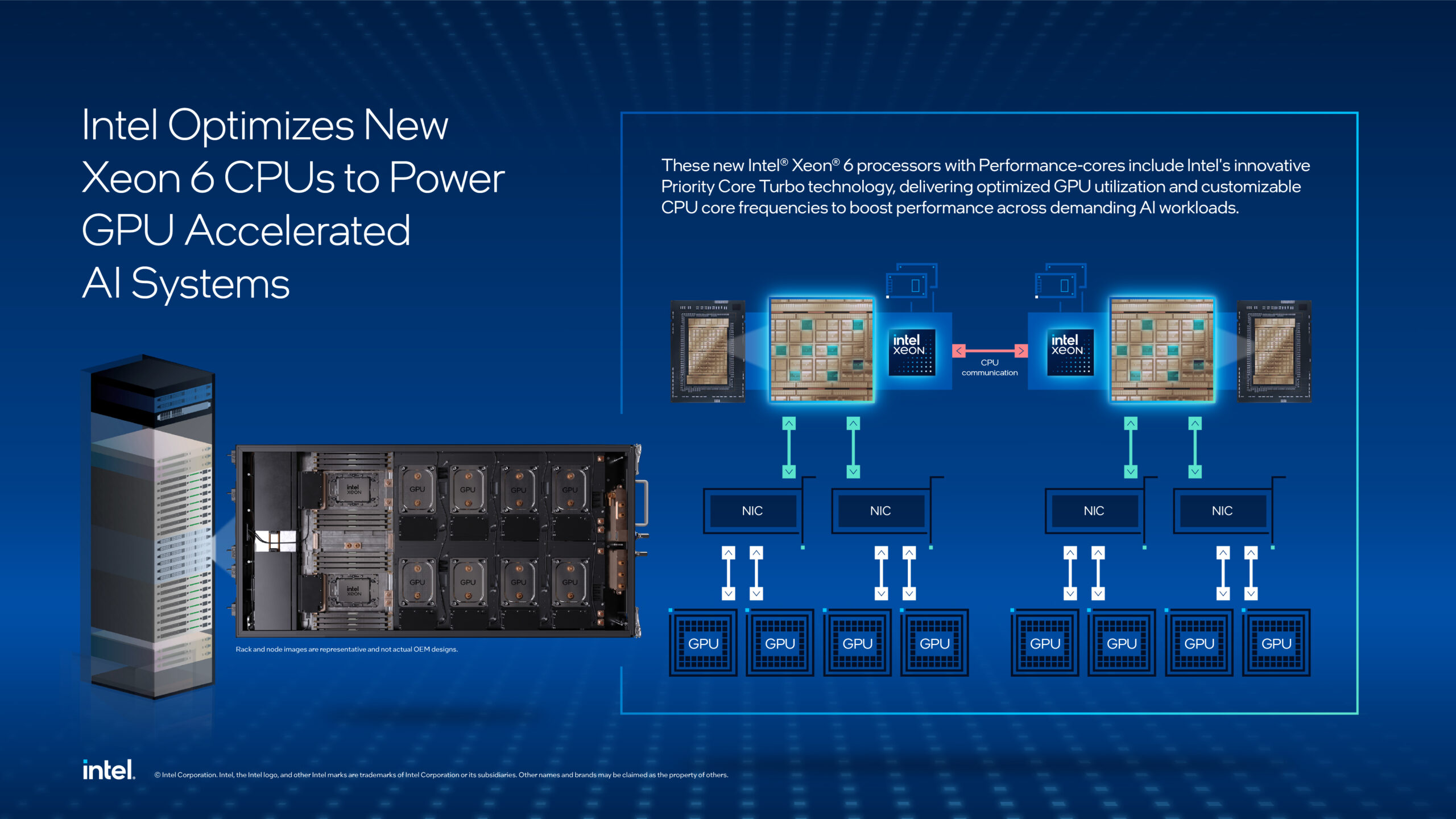

如今,在最高端的面向高性能計算的至強,再到面向服務器的至強直到桌面端、移動端甚至超移動終端,英特爾的微架構和制造工藝都開始全面覆蓋,除超移動終端處理器外,其他產品線都實現了多核。英特爾開始規劃處理器的發展步調,這就是Tick-Tock戰略。英特爾按照逐年的節奏調整制造工藝和微架構。x86處理器已經覆蓋了IT設備的兩極。而在對抗RISC的高端企業級產品線中,英特爾還布局了安騰處理器。按照發展路線圖,安騰即將走向四核。

通信進退

硅技術持續發展,成為推動計算與通信融合的主要力量,它當然可以在更大范圍內推動IT技術發展。英特爾前CEO貝瑞特在2002年年初表示,如果他能成功地將英特爾帶入通信領域,那么英特爾未來10年將是輝煌的。而英特爾在當年IDF上提出的“擴展摩爾定律”,也是試圖將摩爾定律從計算領域延伸到通信領域。然而,在這一市場上,英特爾要面對的不僅僅是老對手AMD、威盛還有后來者NVIDIA,它還將應對德州儀器、摩托羅拉、高通等老牌廠商。

要進入通信領域,英特爾可以選擇從局域網進入,英特爾迅馳平臺推動的筆記本電腦應用就是局域網中的“點”;它還可以從廣域網進入,英特爾力推的Wi就是“面”,這是IT廠商向相對封閉的通信標準體系發起的沖擊。這樣做,為的就是圍繞英特爾聚合起的生態圈實現在局域網與廣域網間的無縫切換。

迅馳就是在計算與通信的交叉點上取得的成功,它主打的無線連接和平臺優化,有力推動了筆記本電腦的普及,并在與老對手AMD的較量中取得了絕對優勢。英特爾最新發布的代號為Montevina的平臺已是迅馳的第五代更新,每一代迅馳平臺的處理器、芯片組、無線模塊的同步更新,都伴隨著性能、電池續航時間、無線聯網以及支持輕薄設計的全面提升。老對手AMD在推出數代移動處理器之后,也選擇走上了平臺道路。就在Montevina平臺發布前夕,AMD首次推出了直指迅馳的移動平臺“Puma”,這將在市場上再次引發激烈競爭,AMD再次向英特爾的優勢領域發起了挑戰。

除筆記本電腦外,超便攜終端也是英特爾布局的重要一步,只是這條路進行得有些坎坷。2006年,英特爾在經過收購并重新培育后,最終還是決定放棄了耗費6年時間和約50億美元的手機芯片市場,將Xscale手機芯片業務出售給Marvell,它選擇了從ARM路線走開。兩年之后,英特爾蓄勢重來,只是這一次,它選擇了x86路線,以目前體積最小的超低功耗處理器“凌動”主攻7英寸以下的超便攜互聯網設備MID。威盛推出的“凌瓏”、NVIDIA基于ARM內核推出的Tegra處理器也都面向這一市場。

MID與智能手機只有一線之隔,一旦這類設備的體積進一步縮小,并加入通話功能,勢必會給手機市場帶來重大沖擊。英特爾的回歸,要應對眾多競爭對手。但不可否認的是,英特爾在通信征途上遇到的阻力很大,它已擁有了破局的利器,但要想在多重競爭中做到游刃有余,尚需一定時日。

遠處的風景

對未來的展望是對歷史最好的紀念。基辛格在英特爾慶祝誕生40年時發表了對未來十年的預測,對制造工藝和計算能力的看法尤其值得關注。在英特爾眼中,它能看到的最遠處的風景會是怎樣的?

沖向10nm

硅工藝發展的隱憂在65nm時就被反復提及了,如果工藝不改進,摩爾定律將很快走到盡頭。“行業發展即使不會陷于停滯,發展速度也會大大降低。”英特爾高級院士馬博說。然而,英特爾還是率先迎來了柳暗花明又一村。在最新的45nm制造工藝中,英特爾首次引入了高k柵介質和金屬柵極材料,這一改進被摩爾視作半導體行業的又一場技術革命。它有效控制了漏電流,并為繼續向前的制造工藝升級掃清了障礙。

英特爾此前公布的制造工藝目標規劃到了22nm,而這一次,基辛格明確指出,10年內制造工藝就能達到10nm,摩爾定律將繼續適用。“英特爾正處在邁向22nm制造工藝的發展道路上,我們對14nm也有了很好的規劃,而且有信心突破10nm難關。在可預見的時期內,硅仍將是其他材料的基礎。除此之外,我們還不確定。”除了縮小芯片的特征尺寸之外,另一個提升經濟性的路徑就是增大硅片直徑,一般都是優先縮小特征尺寸,保障這兩個“輪子”高速平穩運轉的基礎是納米電子學和新材料學的持續發展。基辛格預計,18英寸晶圓也有望將在10年內實現,當前的硅片尺寸為12英寸。

轉向高k材料是必然趨勢,英特爾領先了一步。IBM、AMD、飛思卡爾、三星、海力士等半導體廠商也都在各自結盟,研發32nm及更先進的制程。在32nm,制造廠商一定會選擇采用高k材料,以克服物理極限。業界巨頭走向聯合,并非是競爭格局發生了本質變化,而是工藝日益復雜,改進難度過大,這在客觀上促進了聯合開發關鍵技術和生產方法。

萬億級計算

萬億次對高性能計算來說并非是全新的數量級,但未來十年內,個人就將享受到這樣的計算能力。英特爾處理器也將由現在的雙核、四核發展到更多核,英特爾把研究中的擴展性多核架構稱為眾核。此前,英特爾曾多次展示過單芯片80核處理器,實現了萬億次計算能力,與其配合的全新存儲、通信以及軟件技術也都同步發展。當這樣的原型處理器成為實用化產品后,將進一步帶動視頻搜索、物理模擬等大量新應用或過去單機無法實現的應用進一步發展。英特爾高級院士Stephen Pawlowski告訴記者,從幾個大型內核發展到多個輕量小核,并配合高度并行化和節能,將是眾核的發展方向。

最有望率先推出的眾核應該是Larrabee,它也隸屬于英特爾的萬億次計算計劃。Larrebee基于高度并行的可編程架構,主要面向高端通用目的計算平臺,適合視覺運算和主流圖形顯示。目前可以獲知的信息是,Larrabee至少有16個核心。

記者在參加2008英特爾研究日時,曾與萬億次項目領軍人物Jerry Bautista進行交流。他認為,萬億次計算在硬件方面的挑戰其實已經取得了很好的成效,未來最大的挑戰將來自軟件。基辛格也表示,英特爾已解決了并行編程中的一些問題,并把工具擴展到支持多核、眾核和萬億級計算,如英特爾為幫助主流編程人員高效開發高度并行化和可擴展的軟件而研究的C t編程語言,關鍵在于軟件行業如何將將重點放在并行計算上,充分利用多核的計算能力。

歸于“平靜”

很多圈外人不解,為什么英特爾還要去研究傳感器、研究無線甚至研究社會學等一系列看似與電腦毫不相干的事情。其實,我們走過大型機、PC機時代,最終必將走向普適計算時代。那時,計算機就如同電一樣普通,不再會被關注。英特爾在為此做準備。當我們周圍都是計算機時,讓它們處于非妨礙狀態的“平靜技術”才是對未來技術設計的根本挑戰。

Gordon Bell,DEC的技術靈魂、VAX小型機的開發者早在1975年就基于摩爾定律提出一種計算機分類理論,第一類是價格不變或稍微降低,性能和功能不斷提高;第二類則是給定功能,價格不斷降低,大約每十年就形成一種新類型;第三種則是計算機融合到器具與其他設備當中去。這與33年后的基辛格預言有異曲同工之妙,IA將無處不在,全天候服務人們的日常生活。“如果你考慮計算的兩端,高端就是像數據中心級計算的規模和效率都在提升,另一端是使用了IA架構的移動和手持計算設備,中間則是可視計算體驗。而新興的嵌入式計算體驗則支持我們正在做的每件事。”

在“平靜”的普適時代,計算機會豐富我們的物質空間,也促進我們用更多方式、有更多機會與人相處,“我們只是完成了4%或5%的任務!”40歲的英特爾正在為終將到來的“平靜”繼續努力著。

英特爾的技術底氣

應該說,英特爾是市場營銷的高手,“Intel inside”、“Yes. Intel”等技高一籌的市場營銷戰略對英特爾市場的成功至關重要。

但從本質上看,英特爾是個技術驅動型的公司。40年來,芯片的發展一直遵循著摩爾定律——以“晶體管集成度每18~24個月提高1倍”的速度向前發展,這應該說是一個產業奇跡。而更令人拍案叫絕的是,摩爾在1965年芯片上只有數百個晶體管的情況下總結出的產業發展規律至少能“統治”產業50年,足見英特爾的兩個創始人之一——摩爾的遠見。

今年還是集成電路誕生50周年。德儀的基爾比和仙童的諾伊斯因先后獨立地發明了集成電路而成為業界公認的集成電路發明人。某種意義上說,基爾比的發明更像是一項偉大的科學發現,他所采用的鍺襯底和片上元器件之間用金絲焊接互連的方式,在工程制造上是行不通的。而諾伊斯發明的基于硅襯底和平面互連的工藝,在50年后的今天依然是包括TI在內的半導體產業主流工藝。

當諾伊斯和摩爾兩人1968年創立英特爾時,已經把技術遠見和技術創新的基因賦予了這家公司。作為全球最大的半導體公司,英特爾的設計團隊和生產設施的規模無人能出其右。在以技術密集和資金密集著稱的半導體領域,芯片設計技術占優或者制造能力擅長的企業都有其一席之地,而英特爾真正卻鮮為人知的核心競爭力則在于設計與制造的雙向優化。隨著線寬變窄,工藝冗余度逐漸變小,迫使原本分離的設計和制造兩個環節必須結合在一起,相互優化。

英特爾每兩年工藝和內核更新一次的“Tick Tock”戰略便是這種核心競爭力的體現。而今年3月權威的ITSR(國際半導體技術藍圖)最新公布的報告可以看出,半導體產業平均工藝換代周期已經延至3年,換句話說,有很多企業已經跟不上摩爾定律的速度了。

評論