那個想挑戰Intel的中國芯片公司 背后都有什么故事?

國防科大研究計算機技術起步于50年代末,50多年來,國防科大在心酸和淚水、鮮花與掌聲交織之中,艱苦奮斗,自強不息,一步一個腳印地走出了從模仿到超越的旅程。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/281492.htm

一、國防科大

國防科大是國防部和教育部雙重領導下的國家重點綜合性大學,前身是1953年創建于黑龍江省的哈爾濱市軍事工程學院。1970年學校主體南遷長沙,改名為長沙工學院,1978年改建為國防科技大學。

國防科大現有10個學院,下設40多個系、所、實驗室,其中有國家重點實驗室4個、教育部重點實驗室1個,共有10個國家重點學科處于國內領先水平。在2007-2009年全國一級學科整體水平評估中,計算機科學與技術、信息與通信工程、系統科學、光學工程、管理科學與工程、航空宇航科學與技術等6個學科進入前5名。

二、國防科大計算機學院

計算機學院起步于1958年,1966年成立全國第一個電子計算機系,1971年擴建成計算機系兼研究所,1999年成立計算機學院。學院下設計算機科學與技術系、網絡工程系、計算機研究所、軟件研究所、微電子與微處理器研究所、網絡與信息安全研究所、并行與分布處理國家重點實驗室和銀河計算機工廠。

計算機學院是研制國產計算機的老牌單位,在陳賡大將任哈軍工校長期間,就開始著手計算機研發。在上世紀60-70年代,先后研發出安裝有分時操作系統和匯編語言、FORTRAN語言及標準程序庫的441B系列計算機,該型計算機在軟件和硬件方面實現全部國產化,共生產100余臺,在科研和教學領域穩定運行10年以上。

在80年代后又先后研發了銀河系列、天河系列超級計算機,技術底蘊深厚。共獲部委級三等獎以上科技進步獎500多項,其中國防科技成果特等獎1項、國家發明二等獎1項、國家科技進步一等獎6項、二等獎13項、部委級科技進步一等獎82項、二等獎151項。在國家5次教學成果評獎中,學院獲得特等獎1次,一等獎2次,二等獎1次。"計算機體系結構"、"軟件工程"、"編譯原理"、"計算機網絡"、"計算機原理"和"操作系統"6門課程被評為"國家級精品課程"。《計算機前沿領域的研究》獲全國圖書一等獎,《編譯原理》獲國家優秀教材一等獎,《并行算法》獲第七屆中國圖書獎。

三、善于"借鑒"的國防科大

因80年代迷信"造不如買、買不如租"、"市場換技術"等理論,國防科大放棄了自主芯片的研發轉而大量外購國外芯片。

在80、90年代,國防科大的銀河1、銀河2、銀河3超算都沒有中國芯。

因此,研發自己的CPU就成為國防科大的一項緊迫任務。相對于從零開始自主研發,"借鑒"國外的產品,將技術消化吸收后,站在巨人的肩膀上顯然擁有更高的研發效率,而且國防科大科研任務多、時間緊、任務重、資金少、科研力量有限,當年在不考慮商業應用,主攻軍用和超算領域的情況下,飛騰"借鑒"國外產品自然成為國防科大計算機學院的必然選擇。

之后,國防科大和一直深耕Mips和Alpha并擴展了指令集,建設自主體系的龍芯和申威不同,飛騰一直沒有一條很明確的技術路線,先后仿制過德儀、INTEL、SUN等公司的產品,前后產品基本沒有多大延續性。

飛騰這種路線雖然在發展初期占優勢,并能較短的時間內拿出性能不錯的芯片,還能鍛煉一批技術人才,但是因為缺乏技術延續性和技術積累,很容易導致后勁不足和難以構建自己的生態體系。

舉例來說,國防科大先后仿制過德州儀器的DSP、Intel的安騰和Pentium MMX,在imagine基礎上研制過流處理器,仿制過UltraSPARC T2,也有自主研發的飛騰ARM處理器和矩陣2000(DSP),先后換了X86、Epic(VLIW)、SPARC、ARM四個指令集,雖然這些產品都屬于銀河飛騰系列,但是彼此之間完全沒有什么關系。

(天河1號)

四、飛騰(Sparc)與天河2號

飛騰(Sparc)有飛騰1000和飛騰1500兩款產品。Sun在被甲骨文收購前將UltraSPARC T2開源,國防科大遂對其進行仿制和改良,成功研發出飛騰1000和飛騰1500兩款產品,并用于天河超算中作為計算節點前端處理器。

飛騰1000為65nm工藝制造,八核64線程,晶體管數目達到3.5億個。芯片主頻800MHz-1GHz,擁有3個HTT直連總線接口,4個獨立的DDR3內存通道,帶寬達到32GB/s,8個PCIE 2.0通道。

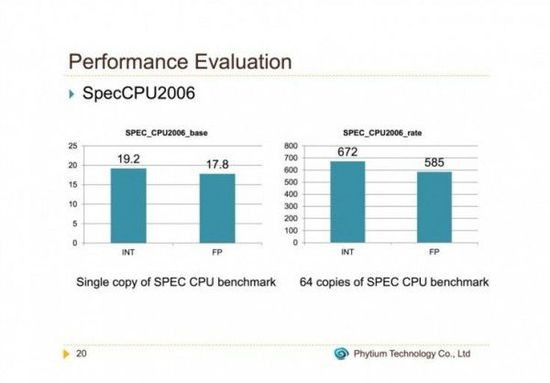

飛騰1500是對飛騰1000的改進升級,是一款40nm的16和芯片,主頻也提升到1.8G,最大功耗65W,雙精浮點144G。

據統計,天河1號使用了2048片飛騰1000作為計算節點前端處理器,天河2號使用了4096片飛騰1500作為計算節點前端處理器。

相對于天河2大量采用的Intel芯片,為天河2號55Pflops超強運算能力打下堅實基礎的架構設計--高效異構協同計算技術、高效易用的用戶編程環境、網絡連接等方面技術能力才更值得我們關注。

評論