究竟有何不同 豐田/本田混動系統解析

在目前的新能源車型市場上,做混動車型資歷最老的當屬豐田了。在普銳斯上市之后豐田進行了3次升級將其打造成了一款在量產車型中的新星。當下的第三代普銳斯配備了一臺1.8L發動機,外加一臺60kW的電機組成了一套較為成熟且效率理想的混合動力系統,當然這套系統也成為了現時混動車型的標桿,我們看到的普銳斯、雷克薩斯的CT200甚至凱美瑞、ES300h都基于這套混合動力系統,后兩者無非是加大了汽油機的排量而已規格大同小異。

就在豐田普銳斯、CT200h引領混動時代大行其道時,本田CR-Z的上市瞬間讓豐田頭上的光環暗淡了不少,因為搭配著全新輕量化且更高效率IMA混動系統的CR-Z讓豐田看到了在混動市場上的對手。

汽車界自從有了豐田與本田這對冤家便一直就沒有安寧,在新能源車型上必然也不會例外,豐田的混合動力系統以及本田IMA看似都是汽油機結合電機來輸出動力減少油耗,但是其內在卻并非相同,其實豐田混合動力也有自己的名字為THS系統只是我們不常說到,因此今天我們就深入淺出來了解一下THS和IMA看看誰的系統更加優秀。

三種類別 混合動力也不同

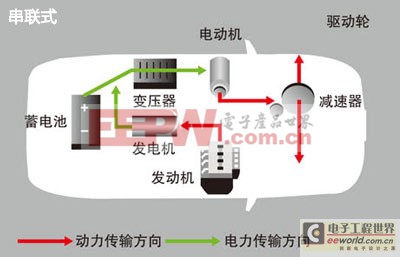

提到混合動力我們來時先來了解一下它,大家可能認為混和動力都一樣沒有差別,其實混合動力系統分為三大類:串聯、并聯和混聯。這三種混合方式在結構上存在著差異,并且產生的動力效率也完全不相同。

混合動力類別:串聯

串聯的形式很簡單消耗燃油的發動機只充當一臺發電機的角色,它的運轉只為供給車輛行駛所需的電能。這種混動模式截止到目前并沒有任何量產車型使用,因此暫且不談。

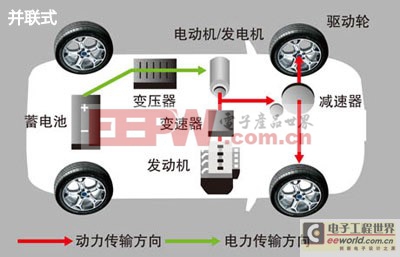

混合動力類別:并聯

并聯式混合動力的兩個系統既可以同時協調工作,也可以各自單獨工作驅動汽車。換句話說就是汽油機和電機都可以作為動力來源,但是發動機作為主要動力來源,電機僅僅為輔助動力來源不能實現純電形式。本田的IMA就是采用了并聯的混合動力系統。

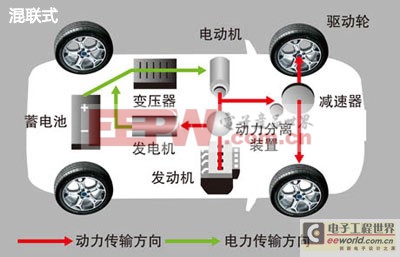

混合動力類別:混聯

混聯式混合動力系統是在發動機系統和電機驅動系統各有一套機械變速機構,兩套機構或通過齒輪系,或采用行星輪式結構結合在一起,從而綜合調節內燃機與電動機之間的轉速關系,因此這樣的設計可以實現發動機與電機都可作為車輛動力來源,低速時可靠純電動行駛。豐田以及雷克薩斯車型上的混合動力系統大多屬于這種模式。

混聯!豐田THS系統解析

豐田的THS混聯式混合動力系統實現了發動機與電機雙路動力來源,并且可以單一動力源驅動車輛,因此豐田在中國打出了雙擎動力這一口號,雙擎動力這一次也詮釋了混聯式混合動力系統的特點,但是自古魚和熊掌不可兼得,在THS完成了單一或同時驅動車輛的同時,他付出的代價是復雜系統結構、累加的組件重量以及額外成本。

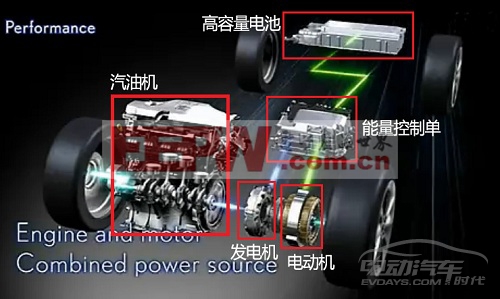

豐田的THS結構圖

上圖是豐田的THS結構圖,圖中左邊的紅框的內是傳動的汽油機,中間的紅框內是發電機,最右邊的是電動機,在混聯式混合動力系統中這三樣必不可少,汽油機的作用是用來驅動車輛行駛以及驅動發電機為電池充電,而發電機是一個將動力轉換成電能的設備它并不能產生任何能量,電動機則是消耗電能來實現車輛的驅動。而這些設備都要通過大量的行星齒輪組進行連接。

實際在車輛行駛中工作流程是汽油機將動力傳給發電機,然后發電機會轉化成電力,此時能量控制單元檢測駕駛者踩油門的深度,以及車輛的行駛模式來決定轉化后的電力傳給電動機進行驅動還是儲存到電池中。

豐田采用的混聯模式混合動力系統,在電力驅動和汽油燃料驅動配比控制上,完全由能量控制單元進行計算分配,保證配比的精準并且可調整到最佳的混合動力比,以便達到節約電能減少油耗的目的,但是實現電動機和汽油機、單一驅動和動力混聯卻需要大量復雜的行星齒輪組進行組合連接(圖中藍色的是行星齒輪組)。

關于行星齒輪組

行星齒輪機構是豐田THS混動系統中的重要一環,發電機、電動機 以及發動機輸出軸都要被連接到行星齒輪機構的太陽輪、齒圈和行星架上,動力分配就是通過能量控制單元控制電機進行合理分配的。

小結:

豐田THS混動系統優點:同時實現三種行駛模式(純電、純汽油機、混合驅動 ),能量控

制單元控制實現動力的合理分配。

豐田THS混動系統缺點:整體結構復雜、多機械單元導致體積較大、增加發動機整體質量。

豐田采用的混聯式動力系統確實在功能實現了純電驅動、純汽油機驅動以及兩種方式同時驅動,但是其復雜程度也比較高。為了實現純電行駛,混聯驅動THS配備了兩臺電機以及行星齒輪,在發動機艙空間上已經占去大半,相信豐田已經盡力縮減了系統占用的空間,因此我們看到在量產混動車型中,發動機艙的結構十分緊湊。

簡單且輕量化本田并聯式IMA混動解析

如果用最為簡單的話表述IMA系統,那就是簡單輕量化,且體積小,相比豐田的THS系統IMA會顯得輕巧得多。如果大家現在保持懷疑態度,那么看完下面的解析相信大家就會改變最初的想法。

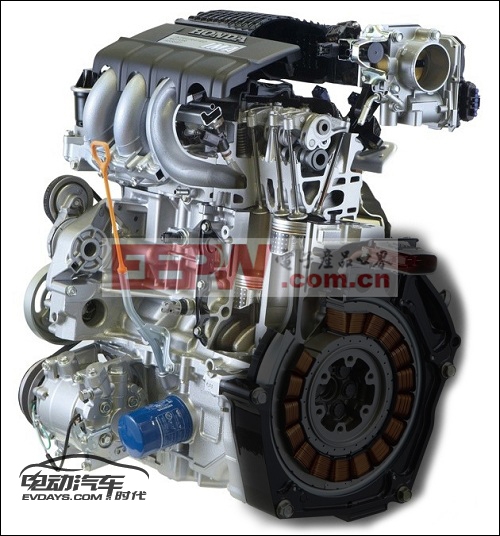

本田IMA混動系統結構圖

本田IMA混動系統結構圖中黑色的部分為電動機,其余部分為傳統的汽油機,IMA整體混動系統只有兩個模塊結構非常非常簡單!

本田的IMA系統是汽油機搭載一個超薄型輕量化電機,實現了并聯式的混合動力系統,后部的電池通過單股高壓線和電機相連,實現電力傳輸。并且將電控單元整合在后部電池中以便節省空間。

IMA超薄型電機

為了減輕發動機的質量以及占用空間,本田只采用了一個電機模塊來實現電能的回收以及驅動力,在汽油機高速工作時電機將動能轉化成電能儲存在后面的蓄電池中,而在低速時電池將電力在傳給電機實現電能驅動。因此IMA所搭載的超薄型電機不僅是一臺電動機也是一臺發電機,從而實現了電動單元的一體化。

另外IMA在電機與汽油機的連接部分沒有再加載任何介質采用了直連模式。因此省去了大量的傳動齒輪節省空間減輕重量。一般來說這樣的并聯設置會讓混動系統失去純電行駛的能力。但是本田為了應對這一問題為了采用全新的歇缸技術,在低速模式時IMA系統會讓汽油機氣門關閉停止供油,只有曲軸和電動機聯動實現了類似純電的行駛方式。

小結:

本田IMA混動系統優點:整體輕量化設計、結構簡單,能量控制單元可更高效實現混動分配。

本田IMA混動系統缺點:純電行駛時曲軸和電動機必須聯動勢必會浪費一部分電量,純電行

駛里程較短。

本田IMA系統在結構和重量方面做了不少的努力,相比豐田THS系統大幅度降低的了系統的復雜程度以及重量,所以它才能塞入CR-那嬌小的身軀來打造跑車的風格,雖然在純電行駛里程方面有所縮短,但是IMA的優勢讓它在油耗方面也有著不錯的表現。

各具優勢 動力數據對比

看過豐田THS和本田IMA兩款混合動力系統的結構細節,想必大家在心里或多或少已經有了自己的評判,但最終我們還是來看看實際的數據吧,這才是體現發動機設計優劣的最直觀的體現。

單純從兩款混動發動機的參數來看,豐田THS混動系統采用的1.8L排量汽油機足足比IMA高出了300CC但是在功率和扭力上僅僅做到了和對手持平。好在其電機部分挽回了不少顏面,207的扭矩比本田IMA搭載的超薄型電機高出一倍多,這也凸顯了豐田THS系統配備獨立電機的優勢。但是綜合數據部分本田IMA憑借著良好的混合效率直追豐田THS。看到這里相信兩款混動系統的性能在大家心里已經非常明朗了。

不得不說的CR-Z和CT200h

看完了純機械性能我們順便談談基于這兩款發動機的代表性車型——CR-Z和CT200h。這兩款車型其實都富含運動色彩,因此被拿來對比也在情理之中,雖然我們手中沒有確切的數據表明本田IMA混動系統的重量要輕于豐田THS,但是從整體重量來看CR-Z要比CT200h輕了不少,百公里加速時間也要快一些。但是在油耗方面從目前各個方面的測試結果來看,兩者基本保持一致。

關于變速箱

雖然兩款車型都采用了CVT變速箱,但是卻大不相同,本田IMA系統憑借自身結構簡單小巧的優勢搭配了一套能模擬7檔的獨立CVT變速箱,對于豐田的THS來說雙電機的設計已經占據的了發動機艙的大部分空間,若想在加入獨立的CVT模塊并非易事,因此在THS行星齒輪設計之初豐田就將變速器的功能附之于上,直接在內部實現了無級變速。

我們從CT200h中控臺的檔位來看就能加明了了,由于豐田的行星齒在設計之初就已經決定了HTS系統的檔位設定,因此我們看到CT200h的ECVT有四個固定的檔位R(倒車擋)、N(空擋)、D(行車擋)、B(發動機制動檔)。

反觀本田的IMA系統由于其無刷薄型電動機精簡的結構因此有一定空間來搭配獨立的變速系統,所以我們看到目前市售的CR-Z搭配了7速CVT變速箱并且配備了換檔撥片。其實CR-Z有CVT和6擋手動兩種選擇只是后者不會進入國內,但相信有不少愛車人士更希望買到MT的CR-Z。

說點題外話——藍驅

大眾藍驅,全稱“藍驅技術系列”,是大眾在09年提出的概念,大眾的藍驅致技術力于降低汽車的油耗和排放,打造環保行汽車。最初展示的車型有高爾夫和朗逸,并且實現了高爾夫“藍驅”車型綜合油耗為 5.6 升/百公里,朗逸“藍驅”概念車的綜合油耗為5.8升/百公里的優秀表現。

時至今日大眾再次挑戰內燃機油耗的極限,即將推出的第七代高爾夫藍驅版采用的1.6L TDI柴油發動機,將油耗低至驚人的3.2L/100km,二氧化碳排量將低于100g/km。這一成績足以挑戰所有家用型內燃機以及混動車型的油耗底線。不過從側面來看這個數值可能預示著燃油時代的終結。

汽車的發展已經有不少年頭了,內燃機的發展時至今日已經完全成熟了,為了壓榨每一滴燃油的效率廠商的研發與設計們已經使盡了渾身的解數,研發出來的新技術再也不能像以前那樣大幅度節省燃油了,因此混動系統、甚至純電動車型孕育而生,雖然我們目前看到的混動系統還沒有達到完美的效果,但是其表現還是令我們滿意的,相信像豐田以及本田這樣激進廠商的驅使下,混動車型在未來肯定會完美實現它節能減排的初衷,我們也會拭目以待。

cvt相關文章:cvt原理

評論