英特爾市值被AMD反超:面對低迷業績如何破解“谷底”困境

英特爾財報顯示2022年第二季度營收153.21億美元,同比下降22%,不僅低于臺積電同期181.6億美元的營收,也是英特爾自1999年以來最差的季度收入。相對應的凈利潤更是慘淡,英特爾第二季度凈虧損高達4.54億美元,同比下降109%,由盈轉虧,是30多年來首次出現GAAP口徑下的凈虧損。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/202208/436914.htm在財報分析師電話會議上,英特爾首席執行官帕特·基辛格(Pat Gelsinger)表示,公司第二季度的業績下跌,最主要的原因是宏觀經濟活動的突然急劇下滑,其他也有公司執行上的原因,涉及到產品設計以及AXG(加速計算系統和圖形芯片集團)芯片的產能提升問題。同時也提到,英特爾繼續遭遇了和新冠疫情有關的供應鏈緊張問題,延誤了一些芯片生產計劃。

英特爾還大幅下調了未來業績指引,將2022年全年營收由此前預期的約760億美元,下調為650億至680億美元,毛利率由此前預期的52%下調為49%,每股收益由此前預期的3.6美元下調為2.3美元。

盡管根據市場預期,英特爾的二季度業績會有所下滑,但降幅如此之大,還是出乎了投資者的意料。受到該財報影響,截至上周五美股收盤,英特爾的股價下跌近9%,AMD則借此機會,以1580億美元的市值,一舉超過了英特爾。

“股價下跌是理所應當的(deserve to be down)。”英特爾CEO帕特·基辛格在接受彭博社采訪時坦言,該公司最新公布的財報不僅讓投資者失望,也讓英特爾大失所望。不過他重申,當前季度預計是英特爾的谷底,在經過庫存調整后,客戶很快就會重新下單。

實際上,這已經不是AMD第一次在市值上超越英特爾了。今年以來,兩家市值交替領先的現象已經發生了好幾次。然而僅僅在兩年前,AMD的市值還只有740億美元,英特爾則是2600億美元。在過去的兩年中,AMD營收增長分別為45%和68%,英特爾則只有8%和2%。

AMD之所以能夠逆襲,一方面,AMD致力于架構的革新,其推出的“Zen”架構,在性能方面也有了很大突破;另一方面,AMD在先進制程方面積極與臺積電開展全面合作,憑借臺積電在先進制程方面的遙遙領先,AMD芯片在制程方面占有了絕對優勢。

AMD作為全球第二大CPU芯片供應商,是英特爾強勁競爭對手,份額不斷提升中。在過去五年推出了越來越具有競爭力的處理器,這讓力求捍衛領導地位的英特爾惴惴不安。自2017年以來,AMD的市場份額一直在穩步上升,預計2021年四季度在出貨的服務器中大約有18%擁有AMD CPU。

同時,AMD在數據中心方面也表現強勁,讓英特爾猝不及防。在數據中心領域,AMD繼續保持強勁發展勢頭,AMD EPYC(霄龍)處理器、AMD Instinct加速器和數據中心解決方案越來越多地被新客戶和擴展的云產品所采用,數據中心收入同比翻了一番。

數據中心芯片需求下降,以及長期為英特爾貢獻過半營收的PC業務不景氣,是影響英特爾二季度業績的主要原因。除了在核心市場優勢不再之外,英特爾市值下滑的另一個關鍵原因是沒有找到新的增長點。

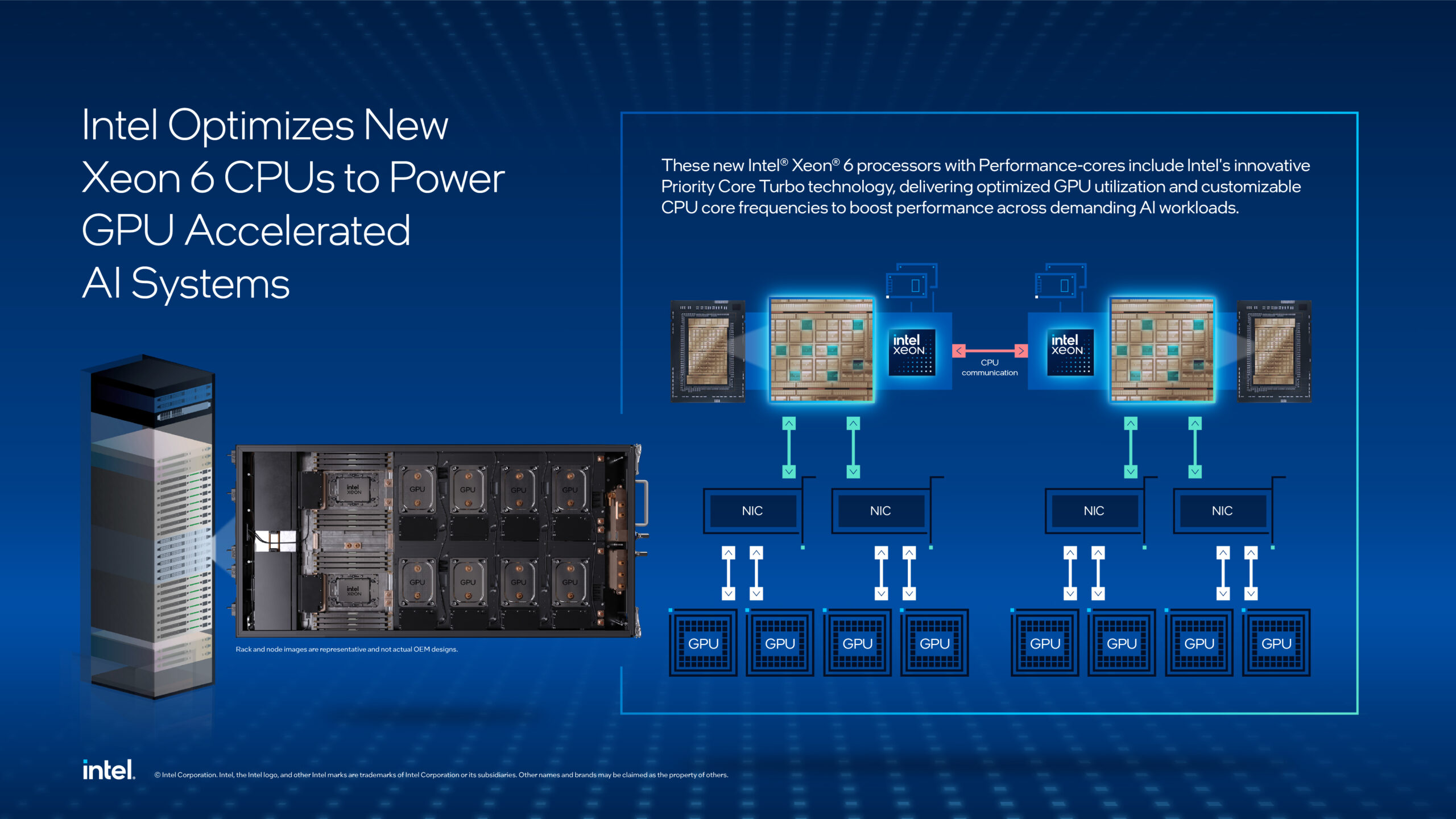

在錯過了移動計算市場之后,英特爾一直在找其他的增長點,這也是它頻繁收購其他公司的重要原因。例如,在目前最火熱的人工智能市場中,英特爾在過去幾年中花了很大的手筆去收購相應公司(包括Altera、Movidius、Nervana以及Habana),但是人工智能并沒有成為英特爾的新增長點,反而我們看到了越來越多的人工智能服務器處理器市場被AMD蠶食。

總體來說,英特爾市值下滑的核心因素在于其傳統核心市場技術優勢不再,而同時沒有找到新的增長點。在過去幾年中英特爾給人的印象一直是雷聲大雨點小,動作聲勢很大但是具體到產品上并沒有讓人眼前一亮。

英特爾如何破局

根據英特爾第二季度財報顯示,英特爾客戶端計算事業部(CCG)營收為76.65億美元,相比去年同期為102.53億美元,同比下降25%;數據中心和人工智能事業部(DCAI)營收為46.49億美元,相比去年同期為55.47億美元,同比下降16%;兩大核心板塊大幅下降直接拖累整體營收。值得關注的是,英特爾持續加碼的代工服務業務(IFS)營收為1.22億美元,相比去年同期為2.64億美元,同比下降54%。

對于業績的大幅下滑,英特爾首席財務官David Zinsner在接受媒體采訪時表示,中小型企業已經放緩了電腦采購的步伐,同時經濟疲軟等因素也將導致相關企業推遲PC更新周期。

此外,英特爾本次的虧損并非完全是銷售下滑所致。在財報中顯示,為了推動初代Arc獨顯的面世,運營虧損超過了50億美元。基辛格也表示,英特爾無法在今年內實現400萬GPU的出貨目標,不過到2023年還是有望在年底前實現10億美元的收入。此外,英特爾預計在下個季度推出A5/A7系列Arc桌面顯卡。

雖然多年表現嚴重落后于競爭對手,但英特爾正在采取行動改進其產品以重新獲得行業技術優勢。英特爾的盈利和盈利預期處于低點,隨著公司執行其扭虧為盈計劃,應該會繼續上升。

英特爾財報中也不全是壞消息:2022年二季度,該公司網絡與邊緣事業部(NEX)實現營收23億美元,同比增長11%;加速計算系統與圖形事業部(AXG)實現營收1.9億美元,同比增長5%;旗下自動駕駛技術公司Mobileye,實現營收4.6億美元,同比增長41%。

在眾多事業部業績下降以及增長放緩的大背景下,其中最值得關注的是,英特爾5年前斥巨資收購的Mobileye,成為這份慘淡的財務報表上難得的亮點:Mobileye今年二季度同比增長41%,這個增幅遠高于同期全球汽車產量增長率。對于英特爾而言,此時業務增長強勁的Mobileye無疑是一個重點關注的領域。

今年上半年,EyeQ芯片實際出貨量為1600萬顆,但實際收到的訂單需求為3700萬顆,未交付訂單還在持續增加。對于英特爾來說,曾經153億美元的收購,正在給原本支柱業務承壓走下坡路的芯片巨頭帶來新的增長點。

去年12月,英特爾宣布Mobileye將在美國獨立上市,估值超500億美元。最近英特爾CEO基辛格在二季度財報的電話會議上透露會考慮具體市場情況,推動Mobileye在今年晚些時候獨立上市。

Mobileye提供的算法+芯片打包的整體解決方案,車企無法對內部的算法進行修改與調整,被車企視為“黑盒”。但隨著智能化系統在整車扮演的角色越來越重要,全棧自研正在成為趨勢,主機廠既要保證“靈魂”掌握在自己手中,同時也需要更開放的平臺,做差異化算法定義。

就在上個月,Mobileye終于發布了首個面向EyeQ系統集成芯片的軟件開發工具包(SDK)—— EyeQ Kit,支持第三方應用的嵌入式開發,從而能降低因集成其他芯片所增加的成本,被視為Mobileye轉向開放的信號。

雖然Mobileye開始摒棄“黑盒”模式,走向了開源開放的道路,但是站在芯片產品力和開放性的角度來看,Mobileye作為開放的“后來者”,并沒有什么優勢可言。甚至國內的諸多自動駕駛芯片企業,也都已經擁有了與Mobileye一較高下的能力。

可以預見隨著EyeQ Kit的出現,意味著Mobileye的考驗才剛剛開始,與英偉達、高通、地平線等市場佼佼者,直接進行白刃戰。

當下英特爾已經來到了三十年未有之大變局,從盈利開始轉變為虧損,同時新冠疫情的持續也讓消費市場變得疲軟,從而影響到英特爾的整體營收。為此,英特爾不得不開始精簡非核心業務,同時力求轉型來獲取高收益項目。

在英特爾的電話會議上,帕特·基辛格正式宣布英特爾將結束傲騰業務。其實到了2021年以后,英特爾便已經很少提及傲騰業務,一方面在于2020年10月份,英特爾以90億美元的價格向SK海力士出售了其NAND閃存及存儲業務,另一方面保留下來的傲騰業務也主要面向企業級市場,逐漸淡出了消費級市場。

英特爾將此業務部門關閉后,會產生5.59億美元的減值,這里面應該包括傲騰庫存減值和未能履約的賠償,這也是帕特·基辛格上任英特爾CEO以來剝離的第六項非核心業務。不僅要精簡業務,同時英特爾方面還表示將削減資本支出,預計今年資本支出將降至230億元,而原來預期為270億美元。

評論