誰是國產手機之王?

雷軍說,小米要做得比Costco更好。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201812/395837.htm我們先把極好的產品用極低的價格給你,和你交朋友。如果你覺得我好,也愿意的話,就再買一些其他的服務,比如小米電視會員?小米金融產品?就當給我的小費。喜歡就給,不給也沒關系。

在2017年的時候,雷軍就表示已經有相關數據,模式已經被驗證。硬件低毛利率,基本是貼著成本經營。小米的主要利潤來自其互聯網服務,包括會員、金融、廣告等,相當于是用戶打賞給小米的小費。

所以,小米未來的模式就是:以低毛利的手機業務為入口,向用戶銷售更多的IOT設備,占據家庭場景,實現用戶的低價獲取和粘性,最終通過向用戶推薦高利潤的互聯網業務獲得利潤。

這是一個“賣水人”的角色。

雷軍稱小米的模式是鐵人三項:硬件+互聯網服務+新零售——把設計精良、性能品質出眾的產品緊貼硬件成本定價;通過自有或直供的高效線上線下零售渠道將產品直接交付到用戶手中,并持續為用戶提供豐富的互聯網服務。

與其說是鐵人三項,其實更像是三部曲。有點像樂視,但是雷布斯顯然比賈布斯做的要好。

目前手機是小米之家的招牌級入口,但在小米生態鏈占據用戶家庭場景后,就變成其他IOT及生活消費品反哺為手機導流。

在小米的模式中,手機業務是所有業務重要的流量來源,只有保持住手機業務的地位,小米的IOT和互聯網業務才能順利推進。而且在未來,手機也將成為IOT和家居生活中的中樞系統,小米互聯網服務的主要承載者。

二、上下游通吃的華為

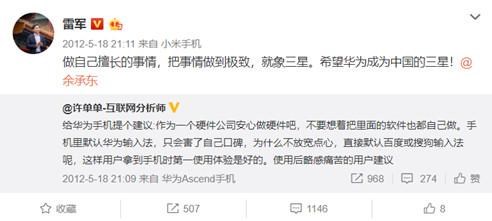

余承東曾經說過,“華為要趕超蘋果”。雷軍也寄語華為成為三星,一個在手機上下游都極具競爭力和控制力的超級巨獸。

1、華為是誰?

華為曾經的名片是:信息與通信技術(ICT)解決方案供應商。但如今的華為,早已經不只是那個提供運營商技術和服務的純To B企業了。華為手機的崛起,讓華為在技工貿的道路上終于走到最后一個層級,直接面向消費者。

華為2017年年報顯示,集團總收入6036億元,手機出貨量為1.53億部,消費者業務收入2373億元。也就是說,華為的終端業務已經超過原有收入的1/3成為主營業務。華為消費者業務31.9%的增速,遠超原有運營商業務的2.5%,相信很快就會成為集團收入的第一大業務。

(華為2017年年報披露收入情況)

2017年,華為研發投入897億元,近10年投入3940億元。華為還收購了諾基亞原來在芬蘭第二大城市坎培雷的研發中心,以及原先服務于諾基亞的技術人員。一些有關天線、聲學方面的領先技術因此被華為收入囊中。研發比例和技術儲備遠遠超過國內任何一家手機廠商,華為確實擁有“嚇人”的技術。

高研發投入也必將在未來手機市場的競爭中為華為帶來高回報。技術的儲備讓華為得以輕松的拿下高端機的市場,這是華為品質的背書和保障。除了手機的市場份額優勢外,華為還研發了麒麟980芯片,同時還是5G標準制定者,這是其他國產手機廠商所不具有的技術和供應鏈優勢。

根據高通之前公布的5G專利收費標準:

使用高通的標準必要專利,并且只支持5G的手機,將會收取2.275%(按照整機售價)的專利費用;

使用高通標準必要專利,并且支持3G/4G/5G的手機,將會收取3.25%的專利費用;

使用高通標準必要專利加非標準必要專利,并且只支持5G的手機,將會收取4%的專利費用;

使用高通標準必要專利加非標準必要專利,并且支持3G/4G/5G的手機,將會收取5%的專利費用。

也就是說,僅5G專利,華為每部手機的成本可能就省出小米手機的凈利潤,還可以通過專利授權獲取收入。再加上在芯片、生產加工等各個環節的自有把控力,華為的手機可以大大地降低手機研發、生產的核心成本,對其他國產手機廠商造成根本性的競爭壓力。

評論