計算能力向終端遷移 英特爾要用一款模塊玩生態?

從2013年開始,英特爾開始加大了對物聯網市場的投入,尤其是在創客和開發者生態圈上做出的嘗試。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201705/358940.htm2013年10月,英特爾推出了適于物聯網的芯片模組QuarkSoC;2014年1月,英特爾推出了基于雙核QuarkSOC的Edison計算平臺;2015年1月,英特爾推出了應用于可穿戴設備的Curie微控制器模塊;2016年8月,英特爾在最后一屆IDF上又為開發者推出了500系列計算模塊(國外稱英特爾Joule計算模塊)。

日前,英特爾500系列計算模塊正式在中國發布。英特爾新技術事業部副總裁兼模塊化創新事業部總經理JamesD.Jackson在接受雷鋒網采訪時表示,該計算模塊是英特爾迄今為止性能最強的一款模塊。

它內置了四核Atom處理器,支持4K視頻捕捉與顯示功能,相比之前的Edison和Curie還擁有更大容量的內存和存儲(34G的內存,存儲有8G、16G兩種)。

但他也強調,英特爾500系列計算模塊不是Edison和Curie的繼任者,它面向的不僅僅是開發者和創業者,集成商等成熟型企業也是該模塊的目標客戶。

英特爾500系列計算模塊的定位是把更高的性能帶到邊緣,例如機器人、無人機、工業物聯網、虛擬現實、增強現實等領域。

一款面向邊緣計算的折中產品

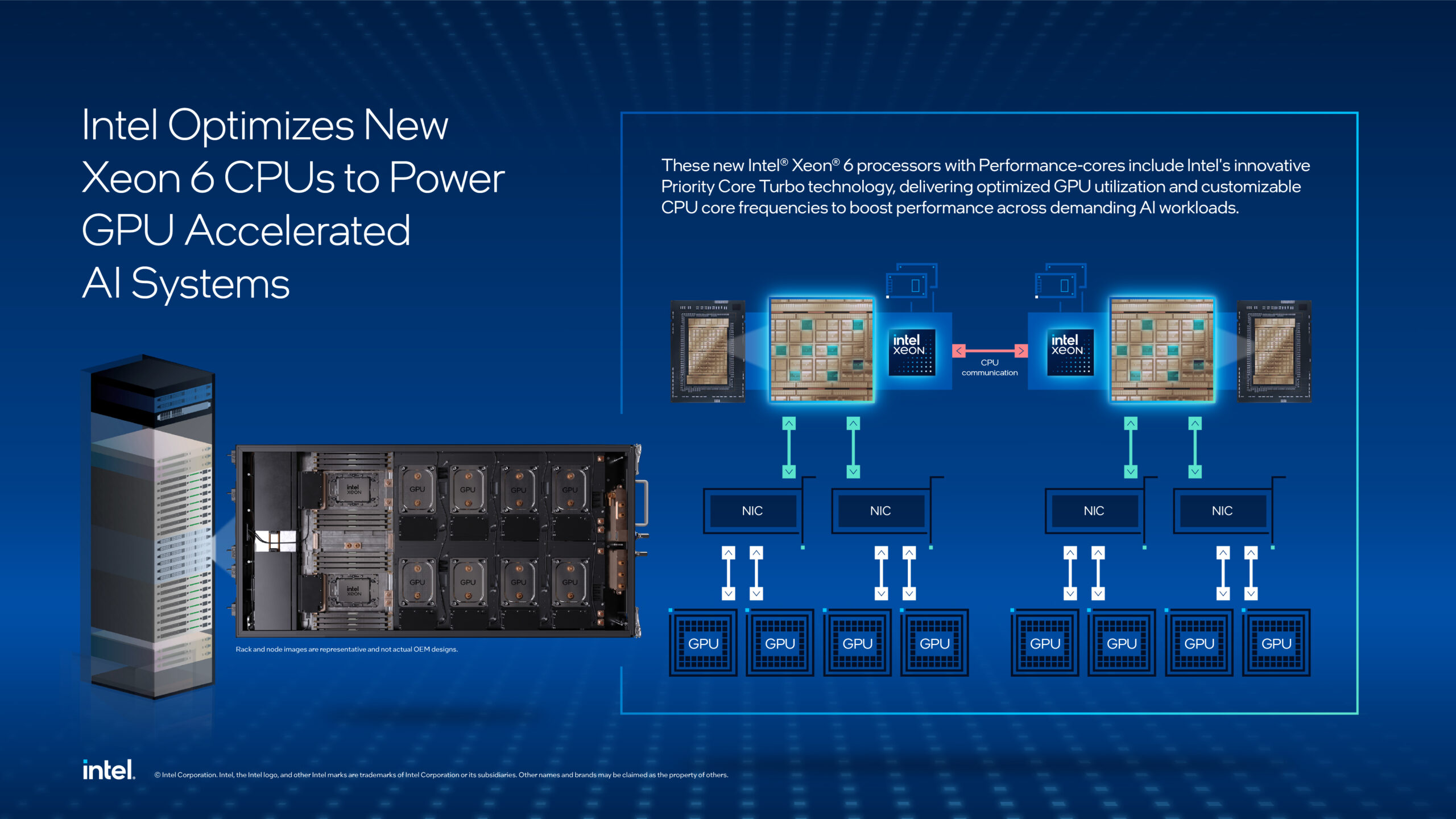

邊緣計算是一個相對云計算的概念,指在靠近物或數據源頭的網絡邊緣側,融合網絡、計算、存儲、應用核心能力的開放平臺,就近提供邊緣智能服務。去年,英特爾、ARM和華為等公司聯合成立了邊緣計算產業聯盟(EdgeComputingConsortium,簡稱ECC);高通中國區董事長孟樸在不久前的GMIC也上強調了終端的計算能力對實現人工智能的重要性。

當然,這些企業紛紛提出邊緣計算不僅僅是個概念本身,更重要的意義是在向業界宣告——計算能力正在從云端向移動終端遷移。

在云端服務器芯片市場,英特爾占據了95%以上的份額,但尷尬的是,越往移動終端靠近,英特爾的劣勢就逐漸凸顯出來了。

“現在前端設備越來越智能,例如語音、圖像、視頻處理等等。所以對于前端設備來說,需要更高的性能;如果要移動的話,還需要更低的功耗。”JamesD.Jackson如此表示。

顯然,對英特爾而言,已有的PC級處理器和嵌入式微控制器模塊都無法滿足這一需求:PC處理器體積大,功耗、成本高;

嵌入式微控制器雖然體積和功耗小,但性能又無法滿足設備的需求。

而英特爾500系列是一款系統模塊(SOM),它更像是一款折中的產品。

事實上,英特爾500系列計算模塊內置的就是14nm工藝的Atom處理器,如果單從計算能力來看,Atom和動輒數百美元的500系列計算模塊是完全一致的,企業完全可以選擇用一款價格更加低廉的SoC來開發應用。

但單論SoC的實力,英特爾毫無優勢可言。如果讓你開發一個移動應用,Atom和高通的驍龍平臺之間,你會作何選擇?

所以,英特爾500系列計算模塊最大的特點顯然不是滿足設備對移動性和功耗的要求,也不是強調單一的計算能力,而是功能的擴展。

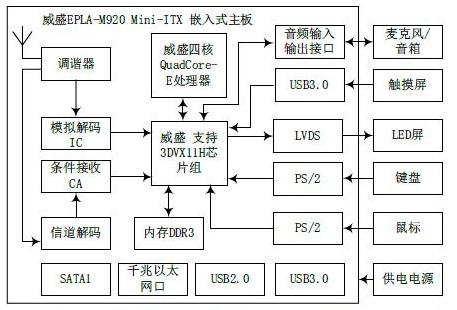

JamesD.Jackson表示,該模塊擁有前幾代模塊所不具備的物理接口,例如USB3.0、PCIe、MIPICSI、DSI和HDMI。舉個例子,如果要做計算機視覺,直接接入Realsense或者第三方的攝像頭就可以實現,但如果用Atom來開發這一功能,則需要從底層的研發工作開始。

英特爾的野心是打造生態?

500億的物聯網設備意味著有數以百萬計的開發人員,以及數十萬的企業客戶,這對英特爾來說是一個巨大的機會。

毋庸置疑,英特爾推出500系列計算模塊的目的并非是賣一款硬件,而是通過對模塊的開放來吸引更多的企業來搭建一個生態,包括操作系統、擴展板、攝像頭等等。生態越龐大,模塊的功能就越強大。

值得注意的是,雖然英特爾擁有自己的Realsense模組,但在攝像頭上,500系列計算模塊也已經和國內的SunnyOptical(舜宇光學)完成了對接,JamesD.Jackson也明確表示,未來會尋求更多的合作伙伴。

當然,這和英特爾本身的產品策略不無關系,目前英特爾500系列計算模塊的產品有兩種:一種是核心模塊,另一個是基于核心模塊的開發套件。而兩類產品的定位也很清晰,JamesD.Jackson表示,做開發的時候要有一些擴展板接出來,缺少資源的小公司和創客拿到以后可以直接連上。換言之,套件是幫助用戶快速上手的,真正產品化的是模塊。

在雷鋒網看來,英特爾500系列計算模塊不僅僅是一款聚焦物聯網邊緣計算硬件,他更多的是英特爾在物聯網領域打造硬件和軟件生態系統的關鍵一步棋,甚至可能會成為其物聯網市場表現的晴雨表。

坦率地說,物聯網領域很難再造一個iOS和基于安卓的生態鏈,更不會有壟斷PC時代的“Wintel”聯盟,英特爾要復制在PC時代的成功,可能性微乎其微,然而對英特爾來說,物聯網將是一個不容有失的戰場。

評論