曾打造“英特爾傳奇” 聊一聊安迪·格魯夫傳奇的一生

他的傳記里還寫道,在二戰(zhàn)期間,納粹瘋狂地捕殺猶太人,他媽媽帶著他東躲西藏,這個(gè)經(jīng)歷給他留下了深刻的印象,這種恐怖的陰影一直留在他心里。在他的自傳里還寫道,他經(jīng)歷過的噩夢,在二戰(zhàn)即將到尾聲的時(shí)候,蘇聯(lián)人占領(lǐng)的匈牙利,有一天夜里,他躲在房間的一個(gè)角落,親眼目睹了他的母親被幾個(gè)俄國士兵強(qiáng)奸的場面。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201703/345684.htm這樣的噩夢,對他后來的性格產(chǎn)生了非常大的影響,后面我也會(huì)講到這一點(diǎn)。經(jīng)過了種種苦難,在20歲的時(shí)候,他幸運(yùn)地偷渡到美國。這場偷渡的經(jīng)歷,也給他產(chǎn)生了非常大的影響。

格魯夫到了美國,正好是上大學(xué)的年齡,但英文當(dāng)時(shí)很差,只能結(jié)結(jié)巴巴地說一些英語,老師講的很多東西他都不懂,但他憑著頑強(qiáng)的毅力幾乎每門都是A的成績畢業(yè),最后獲得了伯克利大學(xué)的博士學(xué)位。后來他寫了一本書成為了大學(xué)的教科書——《物理學(xué)與半導(dǎo)體設(shè)備技術(shù)》。

看得出來他是一個(gè)學(xué)霸,但他好像沒有興趣在學(xué)院度過一生。1963年,格魯克到了一家名為仙童半導(dǎo)體的公司工作,當(dāng)四年之后,離開這家公司時(shí),他已經(jīng)做到了公司的研發(fā)副主管。

1968年,諾伊斯和摩爾在硅谷成立了一家公司。諾伊斯可以說是半導(dǎo)體之父,但他去世的過早,當(dāng)年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)準(zhǔn)備授予他的時(shí)候,他去世了,非常可惜。

最初,諾伊斯和摩爾本來想以兩個(gè)人的名字加起來,注冊這家公司的名稱,但在英文里Moore Noyce聽起來不好聽,諧音很像More noise,很多的噪音,于是后來就取了另一個(gè)名字,叫Intel(英特爾)。

格魯夫不是英特爾的創(chuàng)始人,而是這家公司的第一個(gè)員工。對于這一點(diǎn),好多人為他叫屈,要是沒有格魯夫加入這家公司,這家公司最后能活多久都很難說,更不可能在全球內(nèi)成為行業(yè)霸主。

但經(jīng)歷過無數(shù)苦難的格魯夫有一個(gè)特點(diǎn),他從來不抱怨。苦難讓他養(yǎng)成一種性格,他相信一個(gè)人只能以艱苦卓絕的奮斗去改變周圍的世界,改變自己的命運(yùn)。后來果不其然,雖然他不是創(chuàng)始人,但他成為了英特爾公司不可或缺的人物。

他的職業(yè)生涯很簡單,1963年結(jié)束學(xué)業(yè)開始工作,1968年加入剛剛創(chuàng)立的英特爾,三十年之后退休。在這三十年里,他從一個(gè)普通員工,最后成為這家公司的董事長兼CEO,也是在這三十年里,英特爾從一家年銷售額只有2672美元的公司,發(fā)展到年銷售額208億美元的公司。

重要的還不僅是銷售額,重要的是這家公司成為了地位不可撼動(dòng)的巨無霸。地位不可撼動(dòng)是因?yàn)椋⑻貭栐谡麄€(gè)行業(yè)的市場占有率,曾經(jīng)達(dá)到過90%。

格魯夫在英特爾的三十年,聽起來像是一個(gè)激動(dòng)人心的成功故事,但仔細(xì)看這三十年,你發(fā)現(xiàn)這家公司跟格魯夫的命運(yùn)一樣,也是踉踉蹌蹌,有幾次甚至面臨滅頂之災(zāi),而格魯夫一次又一次的化危機(jī)為商機(jī)。

每一次危機(jī)過后,這家公司都會(huì)快速地成長。其中最受人稱道的,就是在1985年啟動(dòng)的英特爾業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

英特爾最開始是做半導(dǎo)體,在1985年以前英特爾做的是存儲(chǔ)芯片,在這個(gè)行業(yè)里他們有自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán),在技術(shù)上講他們也是最領(lǐng)先的。

但是,所有的行業(yè)都會(huì)經(jīng)歷這樣的歷程:剛開始憑借著領(lǐng)先的技術(shù)走到前頭,但隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,一些后來者快速地涌進(jìn),行業(yè)進(jìn)入一個(gè)平臺(tái)期,就是說技術(shù)的領(lǐng)先性往往顯得不是那么重要了。

好比一輛速度特別快的車,在一個(gè)車輛很少的路面開得很快,但隨著車輛越來越多,道路越來越擁擠的時(shí)候,優(yōu)勢就顯示不出來了。因?yàn)槟切┖笃鸬墓荆梢詰{其他的優(yōu)勢,如成本優(yōu)勢,管理優(yōu)勢,能夠讓它的產(chǎn)品在市場上有競爭力。

1984年,格魯夫帶著他的同事去日本訪問,訪問后,他對他的同事們說,你們有沒有注意到這次日本人不像以前對我們那么禮貌了。有的同事說沒有察覺出來,覺得日本人接待我們的時(shí)候非常周到熱情。但格魯夫覺得:不對,一定有問題!

后來他去查閱了很多資料,發(fā)現(xiàn)日本人在存儲(chǔ)芯片這個(gè)產(chǎn)業(yè)的增長曲線與日本汽車趕超美國汽車的曲線非常相似,他得出一個(gè)結(jié)論——我們很可能在這個(gè)行業(yè)里面,最后被日本人遠(yuǎn)遠(yuǎn)地落在后面,事實(shí)證明他的判斷是正確的。

但一個(gè)企業(yè)啟動(dòng)轉(zhuǎn)型、啟動(dòng)變革是非常難的,因?yàn)槟阕钍煜さ氖窃械漠a(chǎn)業(yè),往往一個(gè)企業(yè)就是靠這個(gè)原有產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品發(fā)展起來的,如果要改變產(chǎn)品方向,改變企業(yè)路線的話,企業(yè)將會(huì)付出非常大的成本,而且很多人員的利益將會(huì)受損。比如,在這個(gè)業(yè)務(wù)線上,特別擅長這種業(yè)務(wù)的人就會(huì)面臨邊緣化的危險(xiǎn)。

最重要的是,企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)人,做一個(gè)產(chǎn)品久了,他會(huì)愛上產(chǎn)品,會(huì)對產(chǎn)品有非常深的感情,覺得不應(yīng)該拋棄產(chǎn)品。一方面是對新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的恐懼,另一方面是對舊產(chǎn)品、舊業(yè)務(wù)的迷戀。

兩個(gè)因素加起來,往往成為一個(gè)企業(yè)轉(zhuǎn)型變革的巨大阻力。這個(gè)時(shí)候,有轉(zhuǎn)型的愿望,也有變革的動(dòng)機(jī),但是如果心存僥幸、心存猶豫,就可能耽誤寶貴的時(shí)間,錯(cuò)過轉(zhuǎn)型最好的時(shí)機(jī)。即使有一天轉(zhuǎn)型成功了,你也會(huì)發(fā)現(xiàn),在新的產(chǎn)業(yè)里面已經(jīng)有很多企業(yè)已經(jīng)走在前頭了,所以企業(yè)在轉(zhuǎn)型的時(shí)候,不僅要有轉(zhuǎn)型的意識(shí),最重要的是要有強(qiáng)烈的決斷力。

當(dāng)時(shí),格魯夫說,做存儲(chǔ)芯片這么多年,大家都舍不得這個(gè)產(chǎn)品,但是最終的結(jié)果會(huì)是什么樣子,如果我們繼續(xù)做這個(gè)產(chǎn)品,我們的業(yè)績就要下滑,董事會(huì)在乎的是業(yè)績和利潤,什么樣的產(chǎn)品只要能賺錢就可以,業(yè)績下滑到一定程度的時(shí)候,董事會(huì)就會(huì)雇傭根本沒有做過存儲(chǔ)芯片的人來做CEO,我們一定是第一批要被掃地出門的人。與其如此,不如我們先把自己“虛擬的”掃地出門,這個(gè)時(shí)候你應(yīng)該清醒地意識(shí)到,對舊業(yè)務(wù)的迷戀是沒有用處的。

于是格魯夫和另外的幾個(gè)高管達(dá)成了共識(shí),我們應(yīng)該“虛擬的”把自己開除,再雇傭自己。后來他把這種管理方式叫做“破壞性創(chuàng)造”或“破壞性創(chuàng)新”——每個(gè)CEO應(yīng)該在每個(gè)月都要讓董事會(huì)把自己開除,然后替董事會(huì)寫一封“開除的理由”,列出開除你的理由到底有哪些。

也就是說,每個(gè)CEO在每個(gè)月的第一天給自己寫一份“開除通知書”,里面附帶開除理由,然后再替董事會(huì)寫一份“錄用通知書”,面對這些開除的理由,寫一份申辯材料,我應(yīng)該怎么悔改,應(yīng)該采取哪些措施。再代表董事會(huì)寫一封“錄用申請書”,錄用原因是什么。這樣才能保證員工不至于被過去的慣例、習(xí)俗所綁架。

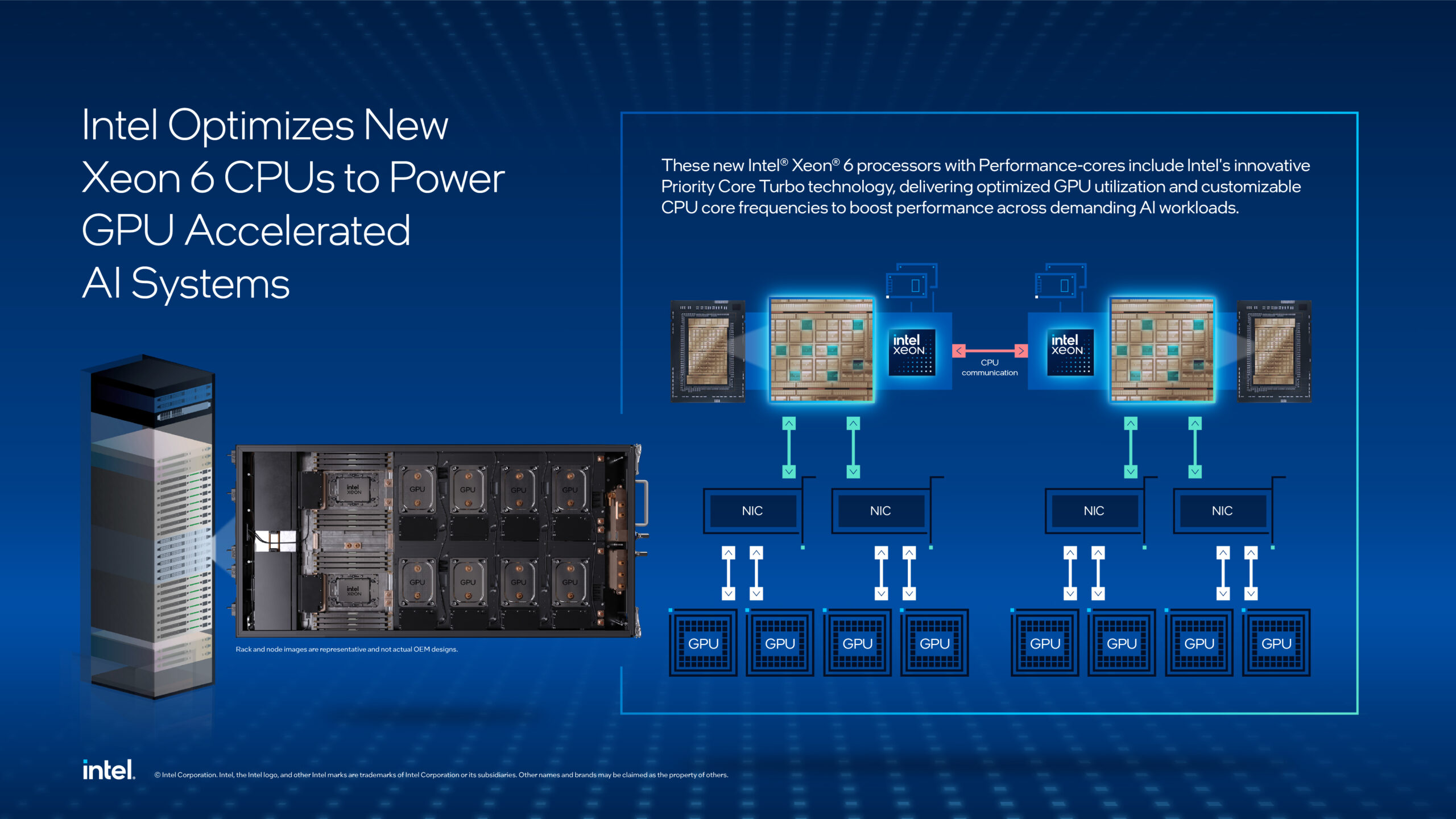

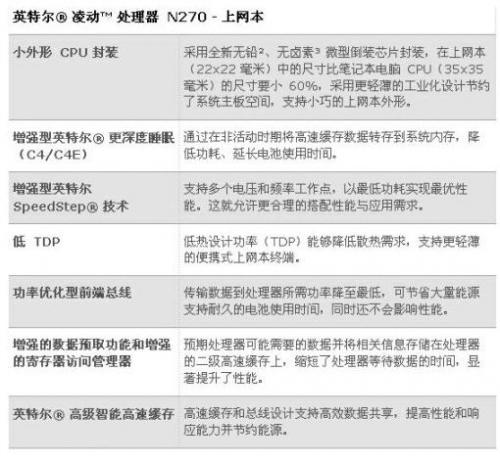

憑著“破壞性創(chuàng)造”的思維,格魯夫啟動(dòng)了英特爾壯士斷腕的變革,從生產(chǎn)存儲(chǔ)芯片到生產(chǎn)微處理器。微處理器也是一種芯片,也就是今天我們看到的英特爾的產(chǎn)品,它是一臺(tái)電腦最核心最關(guān)鍵的硬件。PC行業(yè)的人知道,把英特爾的微處理器與微軟的Windows結(jié)合起來,就是一臺(tái)電腦了。

評論