改變中國半導體的5個名字

來源:半導體產業縱橫

黃昆、謝希德、王守武、林蘭英、湯定元以及眾多中國半導體事業的開拓者們,以熱情哺育事業,以堅持履行信仰。

作者:一寶

時代造就英雄,英雄跨越時代,中國的半導體事業由他們開創。站在巨人的肩膀上,更要知道巨人本身。

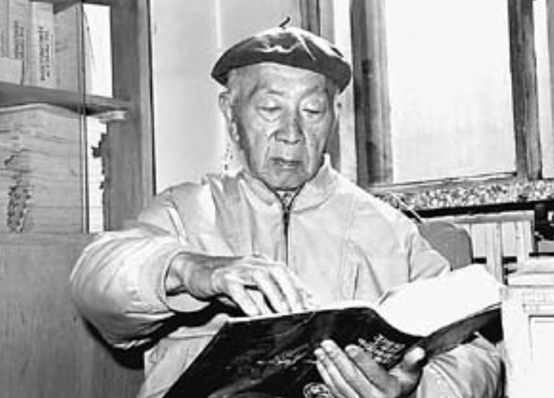

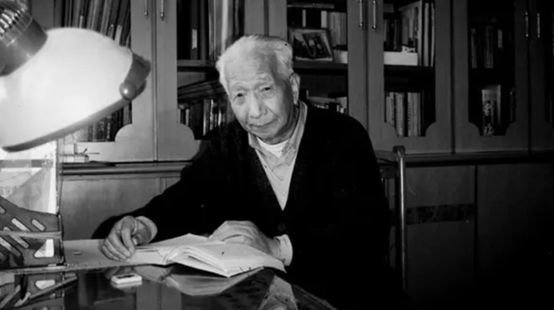

黃昆:中國半導體奠基人

黃昆:中國半導體奠基人

黃昆,著名物理學家、國家最高科學技術獎獲得者、中國半導體的奠基人。黃昆1941年畢業于燕京大學物理系,1951年—1977年在北京大學物理系任教授,1977年—1983年任中國科學院半導體研究所所長。2002年,黃昆榮獲2001年度國家最高科學技術獎。2019年7月6日16時17分,黃昆因病在京逝世,享年86歲。

引領中國半導體研究進入世界前沿

1945年抗日戰爭勝利時,黃昆前往布里斯托大學留學,師從著名的理論物理學家、后來榮獲諾貝爾獎的莫特教授,攻讀當時剛剛形成學科的固體物理學博士學位。

1951年,黃昆懷著振興中華、報效祖國的殷切心情,回到北京大學物理系任教。回國不久,就全身心地投入到普通物理課的教學工作,建立富有特色的普通物理教學體系,對此后幾十年中,北大以至全國的普通物理教學產生巨大影響。1955年首次在本科生中開設《固體物理》這門課程。后來,國家教委根據他的建議將《固體物理》列為物理專業的一門基礎課。同年,黃昆先生邀請王守武、洪朝生、湯定元三位先生,與他們合作在北大物理系為固體物理專門化半導體方向的學生首次開設《半導體物理》課程。此后黃昆先生對此課程不斷加以發展,并與謝希德先生合作,寫出按當時國際標準來說也是十分先進和系統的《半導體物理學》一書。

1956年,我國第一個中長期科技規劃提出將發展半導體技術作為四項緊急措施之一。同年在黃昆先生的建議下,北京大學、復旦大學、廈門大學、東北人民大學(吉林大學前身)和南京大學聯合在北京大學物理系創辦了我國第一個半導體專業,即五校聯合半導體物理專門化。黃昆任半導體教研室主任。該專業培養的學生,大多數已成為我國半導體和集成電路的科研骨干,因此學界也將這個專業稱為“半導體的黃埔軍校第一期”。中國科學院院士王陽元就是半導體專業的第一批學生。1977年,58歲的黃昆調至中國科學院半導體研究所任所長,重新開始科研工作。他十分重視全所學術水平的提高,在組織全所科研工作完成國家任務的同時,還親自給研究人員講課,組織全所科研人員開展學術交流。在黃昆的主持下,科研人員針對國際上在超晶格理論存在的疑難問題重新開展了研究。1988年,黃昆與朱邦芬合作建立了“黃-朱模型”,解決了超晶格領域存在20多年的難題,提出了對現代光電子產生深遠影響的原創理論,并推動了相關領域的發展。

“渡重洋迎朝暉心系祖國傲視功名富貴如草芥,攀高峰歷磨難志興華夏欣聞徒子徒孫盡棟梁。”這是北京大學學子為黃昆先生在世時所作的壽聯,以“創造知識”為樂,為自己的國家填補科技空白,這是黃昆內心的真正快樂。

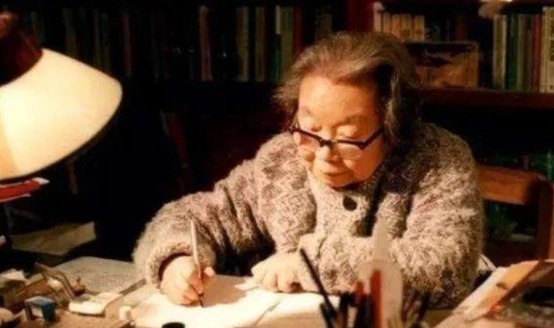

謝希德:一代女杰

謝希德:一代女杰

謝希德,著名固體物理學家、中科院院士、復旦大學原校長。18歲時,謝希德因患骨關節結核而被迫休學四年。由于治療條件差,給她留下了殘疾的后遺癥,走路始終一瘸一拐。1946年謝希德從廈門大學數理系畢業,1947年赴美國留學;1949年獲得碩士學位后她轉入麻省理工學院專攻理論物理;1952年繞道英國回到中國并被分配到上海復旦大學物理系任教授;1956年被國務院調到北京大學聯合籌建半導體專業組;1958年謝希德又調回復旦大學,參加該大學與中國科學院上海分院聯合主辦的技術物理研究所,并任該所副所長;1980年當選為中國科學院院士,1983年1月出任復旦大學校長。2000年3月4日謝希德逝世于上海,享年79歲。

中國半導體之母

在上世紀50年代,中國決定采用蘇聯的大學教材,與美國大學的一些教學理念有沖突。謝希德為了讓學習更加嚴謹,她自己編寫了一套教材。后來,謝希德又在復旦開設了光學、力學、理論力學、量子力學等課程,為復旦打下了堅實的物理教學基礎。

1956年,謝希德與黃昆一同主持開辦半導體專門化培訓班,培養了300多名半導體人才。二人合作編寫了《半導體物理學》教材,成為經典。

固體物理、材料科學和量子化學之間正在形成新的邊緣科學即表面科學,其基礎是表面物理。51歲那年,謝希德做了一個重大決定:將自己的學術方向從半導體物理轉向表面物理研究。她籌建的以表面物理為研究重點的現代物理所后來成為國家重點實驗室,培養了大批國家級的物理學家。由她和黃昆開啟的中國半導體事業更是迎來新輝煌——1992年,第21屆國際半導體物理會議在中國召開,這個歷來由歐美國家唱主角的國際會議落地中國,極大地展現了正在走向世界的中國科學。

謝希德在遺囑中寫道:“把我的遺體捐給中國醫療事業。”去世的那天晚上,復旦學生自發折疊的數千只紙鶴掛滿枝頭,從復旦大學物理系學生宿舍9號樓一直綿延到第一教學樓。

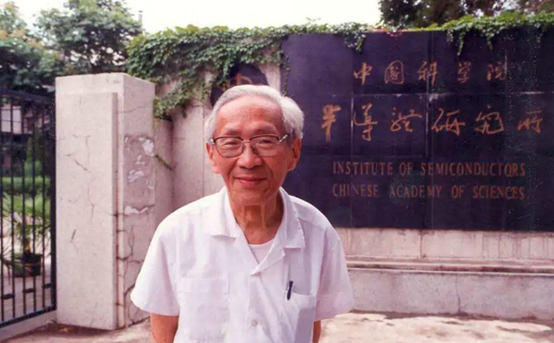

王守武:你好廠長

王守武:你好廠長

王守武,微電子學家,半導體器件物理學家。1919年,王守武生于江蘇蘇州。1941年畢業于同濟大學。1946年獲美國普渡大學碩士學位,1949年獲博士學位。歷任中國科學院半導體研究所研究員、半導體研究室主任、微電子中心名譽主任。中1980年當選為中國科學院院士。2014年7月30日在美國逝世,享年95歲。

兼具學術和產業視角的人才

王守武的兄弟姐妹共12人,除王守武和王守覺這兩位“兄弟“中科院院士外,他們中有我國婦產科學奠基人之一、與林巧稚齊名的留美醫學博士王淑貞;有1928年獲哥倫比亞大學哲學博士學位、中國第一位研究量子力學并卓有成就的學者王守競;有我國著名的也是最早的女物理學家之一、清華大學第一位女教授王明貞……

1935年,王守武考入同濟大學預科。1937年,日本帝國主義全面發動侵華戰爭,同濟大學不斷遷校。在顛沛流離的遷校過程中,王守武結束了大學學習。1945年,王守武赴美國普渡大學攻讀工程力學。1946年獲得碩士學位后,王守武轉向物理學。回國初期,王守武在中科院應用物理研究所工作。1956年,在周總理主持下,我國制定《1956~1967年國家十二年科學技術發展遠景規劃》,王守武是遠景規劃中半導體科學技術發展規劃制定小組副組長。1956年11月,中國第一支鍺合金結晶體三極管在半導體研究室誕生,自1963年起,他先后領導并參與了中國第一臺半導體激光器的研制、實現半導體激光器的連續激射、半導體負阻激光器以及激光應用的研究工作。

1980年春,王守武兼任中科院109廠廠長,開展提高成品率、降低成本的集成電路大生產試驗。1986年,王守武領導109廠完成的“集成電路大生產試驗”獲得國家計委科技攻關成績顯著表彰,及中國科學院“六五”科技攻關重大成果獎。1986年1月,在王守武的倡議下,上級將半導體所從事大規模集成電路研究的全套人馬,合并到109廠,組建了中國科學院微電子中心,王守武任微電子中心終身名譽主任。

多年來,他對我國半導體科學技術發展方向、政策和策略的確定有過很多卓見。1987年,他因“世界新技術革命和我國的對策”獲國家科學技術進步獎二等獎;上世紀80年代,他闡述了發展我國集成電路工業上如何處理好科研與生產的關系,做好把科研成果轉變為生產產品的中間環節;上世紀90年代,他提出,在制訂我國微電子行業規劃時,要狠抓微電子所用的基礎材料和專用設備兩個方面的基礎,重視科技隊伍的培養;2000年,他建議,發展半導體工業要開拓市場,可以考慮用通信電路作為我國發展半導體工業的突破口,集中力量,發展我國獨特的系列產品,力爭在國際上占有一席之地;2006年,王守武呼吁,科研成果轉化要打破科研院所與產業部門之間的“條條塊塊”。

拓荒數十載,王守武帶領中國半導體從實驗室走向產線,創造了多個第一。

林蘭英:無論如何,我要回國

林蘭英:無論如何,我要回國

林蘭英,半導體材料學家。1948年赴美留學,進入賓夕法尼亞州迪金森學院數學系學習;1949年進入賓夕法尼亞大學研究生院進行固體物理的研究,先后獲得碩士、博士學位;1955年博士畢業后進入紐約一家公司擔任高級工程師進行半導體研究;1957年1月回到中國,并進入中國科學院物理研究所工作;1960年中國科學院半導體研究所成立后,林蘭英擔任該所研究員;1980年當選為中國科學院院士。2003年,林蘭英在北京逝世,享年85歲。

半導體材料開山者

1957年,一名中國女子在美國海關被侮辱性地進行搜查,她的全部積蓄近7000美元也被無恥沒收。面對她的憤怒,海關的人挑釁道,你不離開美國,這錢就還是你的。工作人員又粗暴地打開女子手提箱,翻看每一個物品,最終找出了兩瓶****。未等海關人員開口,女子就直接打開其中一瓶,解釋道:這兩瓶****是治療肺病的。美國海關人員不知道的是,他放下的不是一瓶****,而是中國半導體的希望之光--那個****瓶里面裝的是價值數十萬美元的鍺單晶和硅單晶。

林蘭英是賓夕法尼亞大學建校以來的第一位女性博士,其博士論文受到美國物理界的高度評價。畢業后美國將她列入了禁止回國名單。無可奈何之下,她暫時加入了一家科技公司參與研究半導體材料項目,在這里她吸收了大量實驗經驗,同時也帶領團隊研制出了公司第一份硅單晶。

1956年,林蘭英以“母親病危”為理由,向美國當局申請回鄉探親,也就發生了上文一幕。回國后,林蘭英很快就到中科院應用物理所參加工作,內容就是帶隊攻克半導體材料難題,而她用****瓶裝回來的成品材料,也無償捐獻給了中科院,成為我國半導體研究起步階段的無價之寶。僅用了半年時間,她的團隊就制作出來我國第一根鍺單晶。回國第二年,中國自制了第一臺半導體收音機,這意味著半導體行業已經有了初步的完整體系!也在當年,林蘭英團隊制作我國第一根硅單晶成功。林蘭英負責研制的高純度汽相和液相外延材料達到國際先水平。開創了中國微重力半導體材料科學研究新領域,并在砷化鎵晶體太空生長和性質研究方面取得了一定的成績。

林蘭英女士一生未婚,將全部時間和精力都奉獻給了國家和熱愛的事業。

湯定元:親手開發出外國最恨的中國發明

湯定元,半導體物理學家、紅外學科奠基人。1942年從國立中央大學物理系畢業后留校任教;1950年獲得芝加哥大學物理系碩士學位;1951年回國后到中國科學院應用物理所工作,歷任助理研究員、副研究員;1991年當選為中國科學院院士。2019年,湯定元在上海逝世,享年99歲。

發展紅外技術

1951年5月10日,湯定元力排眾議,登上了回國的輪船,在太平洋漂泊進一個月,6月2日抵達廣州。2個月后,美國政府下令禁止中國留學生回國。回國后,湯定元進入中國科學院應用物理研究所工作。他結合在國外接觸的半導體物理方面的知識,選擇了半導體光學及光電性能作為自己的研究方向。

1958年,湯定元意識到我國應該多發展應用研究。于是,他寫信給中國人民解放軍總參,強調紅外技術對于國防建設的重要性,建議紅外研究領域應注重器件研究,如紅外探測器,并表明他所在的研究機構愿意承擔紅外探測器的研究工作。后來由于三年困難時期,我國紅外技術的研究與應用陷入停滯,湯定元各處奔走,護住了紅外的火種。隨著湯定元的努力,以及團隊背后的科研努力,中國物理從基礎研究發展到了空間應用等更廣闊的領域。他先后組織領導研制了多種具有國際先進水平的紅外光電探測器,并成功應用于多種遙感探測先進裝備,為我國“兩彈一星”等研究作出了重要貢獻。

20世紀70年代末,湯定元選擇以窄禁帶半導體碲鎘汞作為主攻方向,組織窄禁帶半導體物理基礎研究,對材料、器件的技術展開攻關研究,帶領科研團隊對碲鎘汞晶體的材料、器件和物理性能進行了系統研究,并成功地應用于我國空間遙感和軍事探測等先進裝備中。湯定元一生培養博士26人,碩士10余人,現多為國內主要科研院所的主要技術骨干或帶頭人。

中國半導體的輝煌年代

中國半導體的輝煌年代黃昆、謝希德、王守武、林蘭英、湯定元以及眾多中國半導體事業的開拓者們,以熱情哺育事業,以堅持履行信仰。他們時代類似、背景相仿,將火點燃將火把交給后人,歲月變遷不減幽火淬煉。他們追求學術的自由、恪守科學的本真,科學無國界但使命在身不可忘,篳路藍縷終得虔誠進益。

一個人最大的幸福莫過于在人生的中途、富有創造力的壯年,發現自己此生的使命。這就是他們的群星閃耀時。

*博客內容為網友個人發布,僅代表博主個人觀點,如有侵權請聯系工作人員刪除。