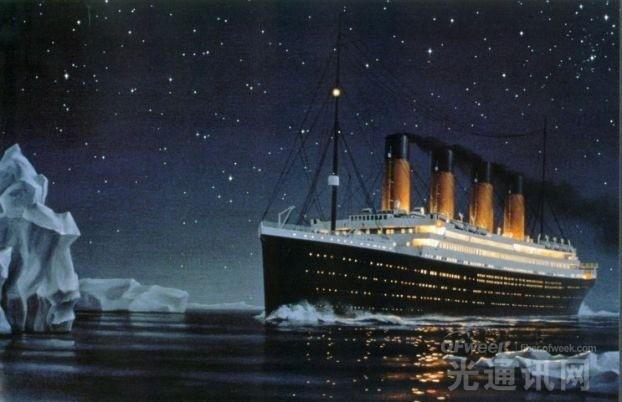

華為企業業務發展歷程解讀:曾撞上冰山的巨輪終駛入正軌

今年上半年,華為三大主營業務之一的企業業務終于實現盈利。華為的企業業務從2010年開始大規模啟動,由于過去專注于運營商業務的華為并不熟悉企業業務的運作規律,這艘盲目樂觀的“泰坦尼克號”一度撞上了冰山。好在華為人有著非常強的應變和學習能力,在經過了一番痛苦的摸索之后,巨輪終于駛上了正軌。下面,請聽一位華為老兵關于企業業務的心得體會:

本文引用地址:http://www.104case.com/article/281838.htm撞上冰山的華為“企業號”

華為企業業務的前身是專網通信部,伴隨著公司一直存在很多年了,以前主要專注于鐵路、交通、能源、廣電等行業,也是就賣一些通信網絡設備,比如光網絡和大路由器之類的產品,一直不溫不火,一年的銷售額大約在50-60億人民幣左右。

2010年時候,當時任老板估計運營商業務可能要到頂了,終端業務一直想賣出去,由于種種原因又一時半會賣不出去,當時任老板認為終端業務也撐不起華為增長的大旗。所以,2010年對于華為企業業務是個重要的分水嶺,華為下定決心要做大企業業務了。

當時華為以中國區的專網市場部為班底,開始組建企業業務部。其實當時華為也沒有人知道怎么做企業業務,隱隱約約覺得這個和運營商直銷不一樣,需要代理,但是和代理的分工界限在什么地方卻沒有人知道。既然沒有人知道,最簡單的辦法就是挖人,有兩類人可以挖:一類是華為內部的人,總要一些知道點企業業務的;另一類就是公司外部的人,如思科、IBM和惠普的專家。

其實華為最不缺的就是人:首先是威望比較高的“大徐總”(徐文偉)來統領企業業務,然后是俗稱“洪老”的洪天峰空降中國區企業業務。兩大金剛一到企業業務,短時間內呼呼啦啦就帶來了6000-7000人。當時華為海外的各個地區部組建企業業務部,主要目標也是招人,如印度短時間就招了近200人,西歐就更夸張了,短時間之內就到了500人的規模。當時華為企業業務在短時間內很快就到了1萬多人的規模,后來又收購了華賽(華為賽門鐵克),并入了5000以上的人員。到了2011年年底的時候,華為的企業業務的規模到了2萬多人。

與此同時,華為還花了重金從思科、IBM 和惠普等公司挖了一批高端專家。反正在2011年的時候,華為企業業務的深圳辦公室唯一的景象,就是來了一批人,又來了一批人,然后就是辦公位不夠了,開始新租辦公室。

之所以信心爆棚的原因也是比較復雜:

第一個原因是華為剛剛成立企業業務的時候,公司高層到全球各地出差拜訪過一些大公司和系統集成商例如西門子的高層,和他們做了深度溝通,訪談他們對于華為做企業業務是怎么看。結果出奇的好,估計這些公司被思科折磨得不行了,他們都表示非常歡迎華為進入這個行業,來平衡一下思科等美國公司。

第二個原因,就是華為企業業務有很大一部分來自于運營商業務轉售,并得到了運營商高層的大力支持,當時BT(英國電信)就和華為簽了一個企業業務全球合作的框架協議。

第三個原因其實也跟運營商業務有關。2011年華為企業業務在用了各種手段之后,順利完成了任務了。其實這個是虛假的,很多業務都是各個運營商業務劃過來的,而不是真正銷售出去的。

然后就悲劇了,這一悲劇一直到2015年才稍稍緩過勁來。

最先出問題就是中國區,洪天峰因為種種原因辭職了!然后中國區就陷入了人事動蕩的調整中,大批人可能是覺得風向不對,辭職的辭職,回運營商的回運營商。然后發現中國區的銷售也有很多問題,例如包括神州數碼在內的中國區四大金剛代理不愿意和華為合作,而與一些中小代理的合作則進入了一個無序的狀態,以至于都搞不清楚設備是賣出去了還是在倉庫里,年底代理找華為要返點、退貨、換貨,然后發現公司沒有流程支撐,不知道怎么處理!

評論