基于Agent的智能人機接口技術

1 人- 機失調問題

人、機(計算機、生產及控制設備等) 是由兩種截然不同的對象, 在一定的環境和組織機構中組成的復雜人機系統。在這樣的系統中, 人與機器配合工作, 各司其職。人主要從事思維、感知、決策、創造等方面的工作, 機器則在生產過程的實施與控制方面發揮作用,或從事由于生理或心理因素人們無法完成的工作。受傳統思維方式的影響, 人們常常不自覺地將系統中人與機器之間的有機聯系割裂開來, 用技術的方法研究機器的作用, 用管理學的方法研究人的影響。

近年來, 雖已開始對人在生產制造系統中的核心地位有所認識, 但對如何處理好系統中人機的關系,尚無具體的研究成果。

控制論的創始人維納早就指出“: 當我們使用有理智的機器的時候, 我們自己應該在利用這些機器之前, 表現出更大的理智和才能”。在復雜工業系統中,人與機器的合理分工、協同和集成是有效實施智能管理系統集成及優化技術的關鍵。

2.1 人機一體化思想

在制造環境中, 人的核心作用是不可替代的。在制造智能管理自動化系統的人機關系問題上, 最初的思想是強調高度自動化, 但在研究和應用實踐中產生的種種問題, 使人們逐漸認識到適度自動化的重要性, 進而提出了“人件”(Humanware) 與“軟件”、“硬件”

具有同等重要性。1990 年錢學森在研究思維科學時,提出了“綜合集成工程”(Meta- syntheTIc Engineering),其中蘊涵了人在集成系統中的不可替代作用。

路甬祥院士提出了“人機一體化系統”, 其核心內容是強調人在系統中的重要性, 人機協同感知、思維和執行實現人與機械的整體綜合(Metasynthesis), 強調人在回路中的重要性, 通過超介質(hypermedia) 實現人機耦合(human- machine coupling), 從而實現人機最佳協同合作(human - machine synergy)。

人與機器是兩種具有重大區別的系統, 要實現二者有機的結合, 達到最佳協同的目的, 首先必須了解各自的特點, 然后尋求二者通過超介質, 如智能人機接口結合實現人機一體化系統。

2.2 智能人機接口

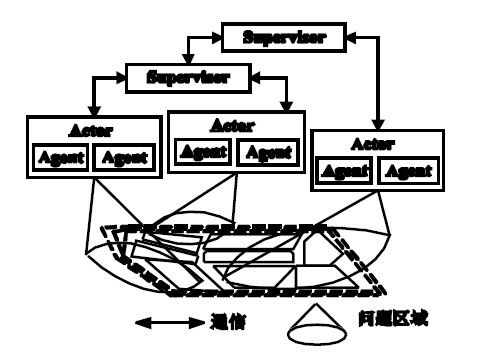

涂序彥教授指出的“人機協調”意味著: 人與自動化機器設備組成的人機系統(Man-Machine System)中, 人與機器通過多媒體智能界面(Multimedia IntelligentInterface) 進行人機友好通信, 在人機合理分工的基礎上, 進行人機協同工作, 實現人機“智能集成”(IntelligenceIntegratiON), 促進人機“智能共生”( IntelligenceCo- growing) , 達到“人機和諧”(Man-MachineHarmonization) 。為了實現人機協調, 在系統設計中要做到人機合理分工, 而在實現中則要提供多媒體的人機智能接口, 以便在系統運行中能夠進行人機的友好交互, 實現人機智能結合, 人機協同工作。在多庫協同軟件支持下, 可以為智能管理系統設計和實現可視化的多媒體人機智能界面, 建立人機協調的智能管理系統。

借助智能人機接口實現人機協調的要求:

( 1) 要實現人機協同的思想, 必須充分發揮人與機器各自的特點, 以協同最優為目標, 借助一個既能理解人的思維和行為, 又能理解機器行為的人機接口, 在人與機器之間建立一種柔性的耦合關系, 是將具有本質區別的兩個事物有機融合的一種可行思路。

( 2) 人特有的認知和行為特點, 決定了人機接口的視線中應該設計由人根據自身特點、經驗知識創造的, 并具有人類某些重要意識屬性和行為特點的“代理人”。這個“代理人”駐留在人機接口系統中。

( 3)“代理人”需要具有適用于不同人的認知和行為特點的能力, 這是建立在對人的認知和行為特點充分理解的基礎之上的。因此中間體本質上是一個知識系統。

( 4) 讓“代理人”作為人和機器之間信息、知識、情感溝通的橋梁, 既不需要構建具有超人的智能機器(實踐已經證明一味追求智能化機器的道路已經步履維艱) , 又避免了人與機器地生硬的直接接觸。這就是一種智能化人機—體的超介質。

評論