數據中心互連技術,第三種選擇

代數據中心的選擇,銅纜和光纖互連都面臨局限性。了解第三種方案如何在未來數年內助力數據中心 AI 集群的擴展。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/202505/470317.htm未來幾年,數據中心 AI 加速器集群的擴展將面臨日益復雜的挑戰。系統架構師需要同時應對三大挑戰:第一,提供更好的性能以滿足不斷增長的帶寬需求。第二,在擴大計算能力和復雜性的同時控制成本。第三,繼續提高能源效率。這三大挑戰讓網絡運營商夜不能寐。

新技術的出現雖然為創新創造了機遇,但也讓數據中心不堪重負。生成式人工智能和大型語言模型 (LLM) 等新的人工智能和機器學習工作負載,正在推動數據帶寬超越傳統互連,速度迅速翻倍至 800G,并很快將達到 1.6T。

太比特速度的技術限制

為了滿足日益增長的需求,數據中心依賴于兩種解決方案:400 千兆和 800 千兆 (400G/800G) 網絡設備,短距離傳輸采用銅纜連接,長距離傳輸則采用光纜連接。然而,這兩種技術在太比特互連速度方面都會達到各自的技術極限。

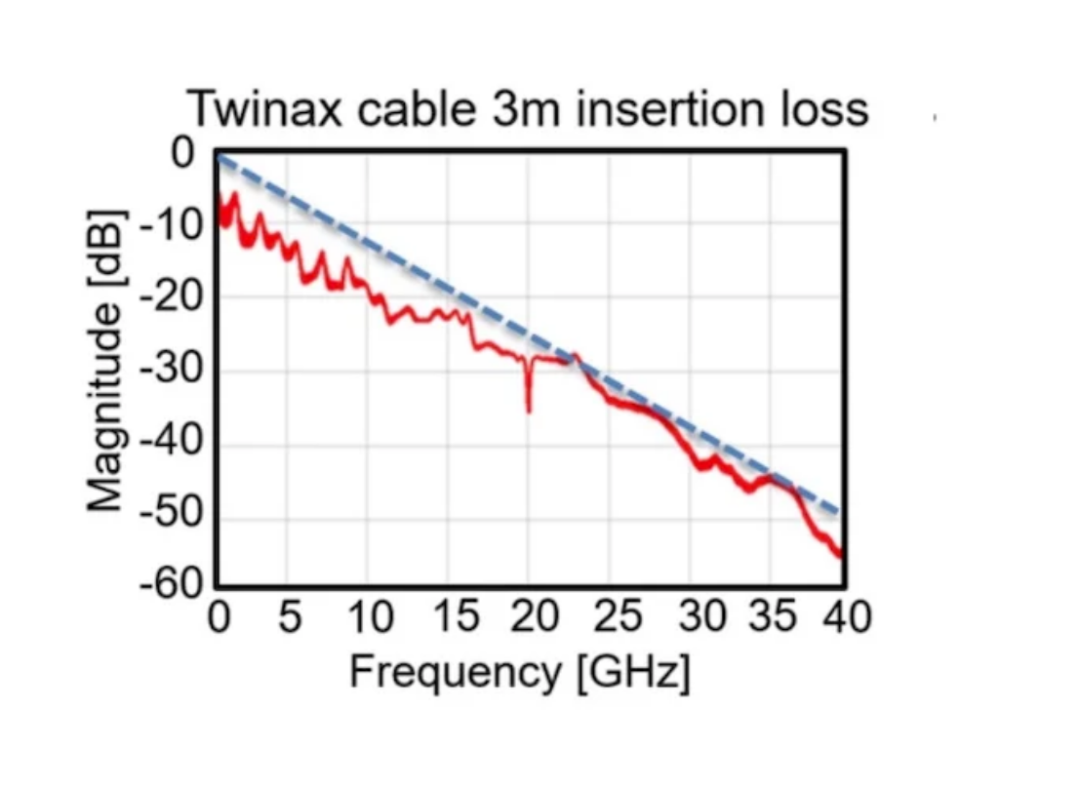

銅線因其低成本、簡單性和高可靠性,成為短距離應用的首選互連方案。銅線的局限性在于,由于趨膚效應,通道損耗會嚴重限制電纜的傳輸范圍,同時隨著傳輸速度的提高,電纜厚度也會增加,如圖 1 所示。

圖 1. Twinax 電纜 3m 插入損耗

銅纜不足以支持 1.6T 及以上的網絡速度。在 T 比特速度下,銅纜太短太粗,不具備可擴展性,不適合在高密度數據中心部署。

向光互連的轉變

對于許多與 AI 相關的工作負載,超大規模企業將轉向光互連,例如有源光纜 (AOC)。光互連可以提供長達數公里的連接,但由于電光轉換需要額外的組件,例如光學 DSP、跨阻放大器 (TIA)、激光驅動器和激光器,因此更加復雜、耗電且成本更高。

這些光纜集成了先進的數字信號處理器 (DSP) 和復雜的光學組件,可高速傳輸和接收光信號。AOC 可以支持比銅纜更長的線纜長度,而且更薄更輕。雖然這使得它們更易于部署,但光學技術本身并不可靠,因為光學性能會隨溫度變化,并且最終必然會失效。

光學 DSP 電子設備會顯著增加延遲,從而降低網絡性能。添加光學引擎和 DSP 的成本很快就會變得非常高昂,其成本最高可達銅纜的 5 倍。同樣的組件還會顯著增加電纜的功耗,從而增加數據中心運營的能源需求。

銅纜和光纖之外的第三種選擇

所有這些都使得超大規模數據中心運營商需要一種解決方案,既能克服銅纜和光纖技術的局限性,又能保持大規模部署的成本效益。于是,第三個選擇出現了:e-Tube,這是一個可擴展的多太比特互連平臺,通過塑料介質波導傳輸射頻數據。

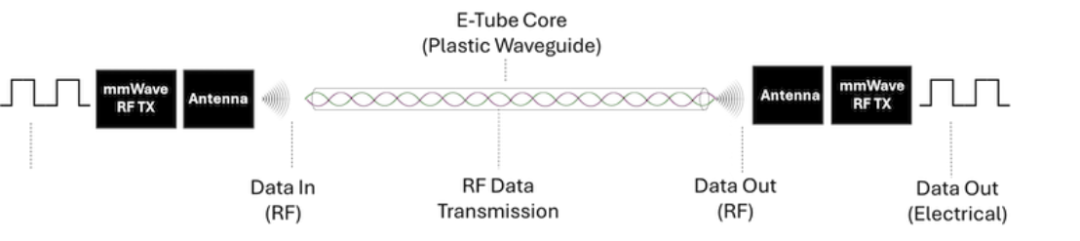

如圖 2 所示,有源射頻電纜 (ARC) 采用 e-Tube 技術,集成毫米波射頻發射器,將電域的太比特數據上變頻至射頻域。天線輻射無線信號,并通過 e-Tube 核心進行傳播。

在另一端,互補的毫米波射頻接收器和天線接收無線信號并將其轉換回電信號。對于通過 ARC 連接的兩個系統而言,該互連如同一個電系統。ARC 負責管理電信號到射頻以及射頻到電信號的轉換,使轉換過程對兩個連接的系統透明。

圖 2. e-Tube 架構

圖 2. e-Tube 架構

使用塑料作為電纜介質,可以以低成本高效地傳輸數據。

e-Tube 線纜采用常見的低密度聚乙烯 (LDPE) 材料制成,不會像銅線那樣受到高頻損耗的影響,使其成為一種可擴展的互連方案,可用于 56G 至 224G 及更高的任何數據速度。用于數據傳輸的低功耗射頻發射器和接收器 IC 實現了業界最佳的 3pj/bit 能效,且延遲僅為皮秒級。

更輕、更薄、更低功耗

其結果是,電纜的覆蓋范圍比銅纜高出 10 倍,重量減輕 5 倍,厚度減少 2 倍,功耗降低 3 倍,延遲降低 1,000 倍,成本降低 3 倍。e-Tube 滿足了銅纜和光纖互連技術無法實現的帶寬需求。隨著數據中心向 1.6T 和 3.2T 速度過渡,它是機架內和相鄰機架連接的理想銅纜替代品。

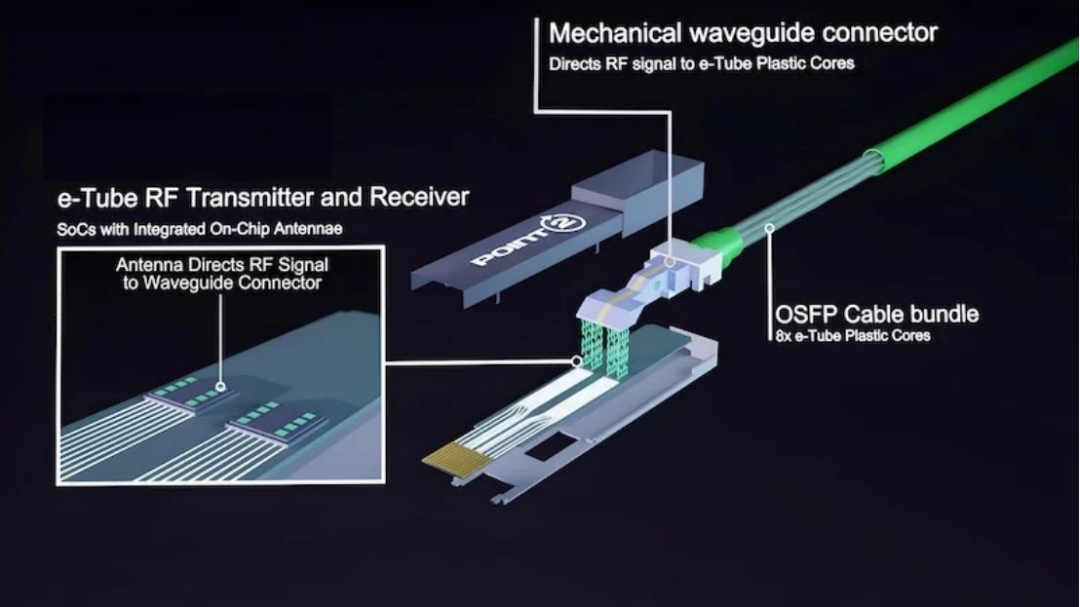

為了加速部署,這項創新的互連技術 e-Tube RF SoC 采用成熟、標準的半導體工藝技術和成熟的 IC 封裝技術制造。數十年來,連接器和線纜的「連接化」一直采用銅雙軸制造技術進行量產。線纜設計符合行業定義的 MSA 封裝規格,例如 OSFP 和 QSFP-DD,如圖 3 所示。

圖 3. OSFP 有源射頻電纜 (ARC)

圖 3. OSFP 有源射頻電纜 (ARC)

這為不同的系統設計提供了靈活性,因為它有助于確保與不同制造商的現有網絡基礎設施設備的兼容性。

徹底改變計算結構互連

隨著數據中心硬件快速發展以支持 LLM 和生成式 AI 計算需求,需要第三種互連方案來緩解銅纜的限制,其價格和能源效率遠低于光纖。

基于塑料介質的 e-Tube RF 有望徹底改變計算結構互連,它提供獨特的功率效率、更長的電纜覆蓋范圍、更低的延遲和成本點組合,可在未來幾年內擴大數據中心的 AI 集群規模。

評論