北斗系統(tǒng)建成開通!導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈沖刺4000億!航天產(chǎn)業(yè)風(fēng)口已至?

導(dǎo)讀:北斗三號具備導(dǎo)航定位和通信數(shù)傳兩大功能,據(jù)了解,北斗系統(tǒng)全球范圍定位精度優(yōu)于10米、測速精度優(yōu)于0.2米/秒、授時精度優(yōu)于20納秒、全球服務(wù)可用性99%以上。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/202008/416694.htm圖 / 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道

北斗三號具備導(dǎo)航定位和通信數(shù)傳兩大功能, 據(jù)了解,北斗系統(tǒng)全球范圍定位精度優(yōu)于10米、測速精度優(yōu)于0.2米/秒、授時精度優(yōu)于20納秒、全球服務(wù)可用性99%以上。

8月3日上午,北斗三號全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建成開通新聞發(fā)布會在國務(wù)院新聞辦公室召開。

據(jù)發(fā)布會介紹,10年來,我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值年均增長20%以上,2019年達(dá)到3450億元,2020年有望超過4000億元。

中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會發(fā)布的《中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2020)》顯示,北斗對導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)值貢獻(xiàn)率超過80%,北斗系統(tǒng)的全面建成開通,會怎樣帶動我國航天產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展?在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)被納入新基建的風(fēng)口之下,商業(yè)航天的民間力量如何參與其中?這些都成為近期航天領(lǐng)域的熱門話題。

多舉措完善北斗產(chǎn)業(yè)鏈

6月23日,此前推遲發(fā)射的北斗三號收官之星在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心順利升空,這也標(biāo)志著北斗三號全球星座組網(wǎng)完成。7月31日,北斗三號全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)正式開通,標(biāo)志著北斗“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略圓滿完成。而此次發(fā)布會,則透露了北斗系統(tǒng)的幾大優(yōu)勢。

性能指標(biāo)先進(jìn),是第一大特征。北斗三號具備導(dǎo)航定位和通信數(shù)傳兩大功能, 據(jù)了解,北斗系統(tǒng)全球范圍定位精度優(yōu)于10米、測速精度優(yōu)于0.2米/秒、授時精度優(yōu)于20納秒、全球服務(wù)可用性99%以上。“(北斗)實(shí)測的導(dǎo)航定位精度都是2-3米,比公布的指標(biāo)精度更好,北斗是特別好用的系統(tǒng)。” 中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室主任、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)新聞發(fā)言人冉承其在發(fā)布會上表示。

核心器部件國產(chǎn)化率100%,則是此次發(fā)布會透露的另一亮點(diǎn)。據(jù)冉承其介紹,北斗系統(tǒng)研制期間,400多家單位、30余萬科技人員集智攻關(guān),攻克星間鏈路、高精度原子鐘等160余項關(guān)鍵核心技術(shù),突破500余種器部件國產(chǎn)化研制,實(shí)現(xiàn)北斗三號衛(wèi)星核心器部件國產(chǎn)化率100%。

在長期困擾北斗系統(tǒng)的芯片問題上,冉承其指出,北斗芯片規(guī)模已經(jīng)過億,22納米的芯片也即將大批量量產(chǎn)。高精度的板卡,10年前衛(wèi)星導(dǎo)航的高精度板卡最貴的時候都是十幾萬元人民幣,今天中國企業(yè)參與了,中國企業(yè)做北斗高精度板卡以后,在中國國內(nèi)不到3000元人民幣,企業(yè)還有足夠的利潤。

系統(tǒng)建立完成后,北斗系統(tǒng)如何應(yīng)用,產(chǎn)業(yè)鏈如何打造,則是外界關(guān)注的另一大問題。

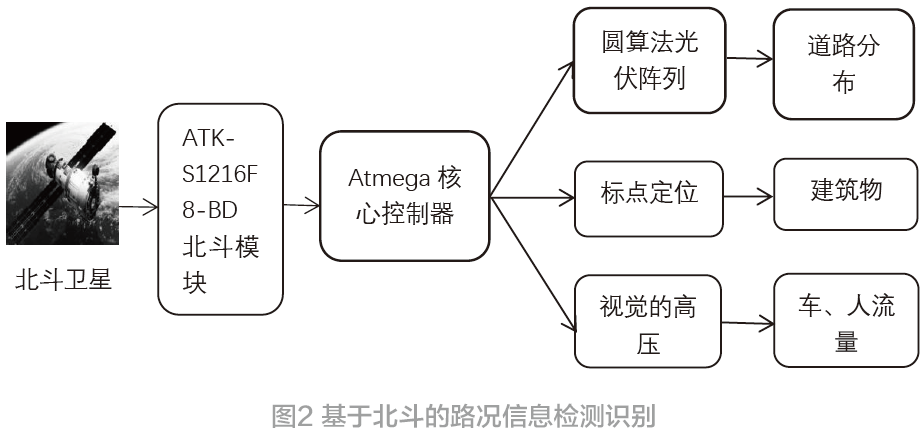

據(jù)發(fā)布會介紹,基于導(dǎo)航定位和通信數(shù)傳兩大功能,北斗系統(tǒng)可提供定位導(dǎo)航授時、全球短報文通信、區(qū)域短報文通信、國際搜救、星基增強(qiáng)、地基增強(qiáng)、精密單點(diǎn)定位共 “1+6”類服務(wù)。過去幾年間,北斗在中歐班列運(yùn)輸、京張高鐵建設(shè)運(yùn)營、民用航空等方面得到應(yīng)用,而基于北斗的高精度服務(wù),在本次抗擊新冠疫情和南方水災(zāi)中,也發(fā)揮了積極作用。

冉承其表示,北斗應(yīng)用前期取得很大進(jìn)展,但未來應(yīng)用道路依然漫長,應(yīng)著重做好以下幾方面工作。

首先,構(gòu)建完整的政策保障體系,比如相應(yīng)的法律保障、建立相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)等,構(gòu)建讓北斗更好發(fā)展的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。第二,更加開放、更加融合。今天發(fā)布的7類文件便于全世界企業(yè)關(guān)注、使用、研制、生產(chǎn)北斗的產(chǎn)品,讓這么好用的北斗產(chǎn)品更早地深入到各行各業(yè)。第三,要進(jìn)一步推動衛(wèi)星導(dǎo)航和新興技術(shù)的融合,比如5G、移動通信、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等一定會帶來新的更多的模式、業(yè)態(tài)和經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。第四,進(jìn)一步注重科研創(chuàng)新。創(chuàng)新是北斗建設(shè)和應(yīng)用永遠(yuǎn)的靈魂,創(chuàng)新也會帶來產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)社會的巨大變化。

對此,中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會副秘書長王博此前在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道專訪時表示,過去強(qiáng)調(diào)“北斗+”的概念,也就是以北斗為核心來和各個行業(yè)進(jìn)行融合發(fā)展。而現(xiàn)在,隨著北斗系統(tǒng)的不斷成熟,大家在進(jìn)一步研究和發(fā)展的理念則是“+北斗”,各行各業(yè)都有自己的發(fā)展特點(diǎn)和痛點(diǎn),如何把北斗和這些行業(yè)各自的特色結(jié)合在一起,做差別化的應(yīng)用和落地。

在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)被納入新基建的風(fēng)口之下,商業(yè)航天的民間力量將積極參與其中。視覺中國

航天產(chǎn)業(yè)風(fēng)口已至?

4月20日,國家發(fā)改委首次提出將“衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)”納入新基建后,各地加速落地規(guī)劃,疊加北斗建成開通這一“東風(fēng)”,航天產(chǎn)業(yè)被認(rèn)為“風(fēng)口已至”。

其中,作為航天產(chǎn)業(yè)的科研中心,也是商業(yè)航天創(chuàng)業(yè)企業(yè)最大的聚集地,北京在6月10日發(fā)布《北京市加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動方案(2020-2022年)》中提出,要圍繞星箭總裝集成、核心部件制造等環(huán)節(jié),構(gòu)建覆蓋火箭、衛(wèi)星、地面終端、應(yīng)用服務(wù)的商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)生態(tài),優(yōu)化和穩(wěn)定“南箭北星”空間布局。

不僅是政策利好頻出,從資本市場來看,在經(jīng)歷了2019年的資本退潮后,投資界對商業(yè)航天企業(yè)的信心也在累積。

根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者的不完全統(tǒng)計,目前中國民營衛(wèi)星公司的數(shù)量已超過120家,民營火箭公司也接近20家。其中,4月下旬以來,有接近10家民營衛(wèi)星公司和火箭公司宣布完成了新一輪融資。

對此,一家商業(yè)航天公司的負(fù)責(zé)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者,他的公司目前正與多個地方政府洽談合作,準(zhǔn)備將生產(chǎn)基地落戶當(dāng)?shù)兀案鞯卣畱B(tài)度都很積極。”他認(rèn)為,從飛機(jī)發(fā)明到民間全面應(yīng)用,花了100年時間。而最早的火箭實(shí)驗至今,也過去了差不多100年時間,包括推進(jìn)劑在內(nèi),火箭技術(shù)已經(jīng)進(jìn)步到了產(chǎn)品的成熟期,廣泛民用的時機(jī)已經(jīng)到來。而當(dāng)下的民營火箭公司,短時間內(nèi)難以推動大的性能進(jìn)步,但隨著衛(wèi)星應(yīng)用市場不斷成熟,所形成的發(fā)射需求越發(fā)龐大,合理的技術(shù)路徑選擇,將會為當(dāng)下商業(yè)航天公司的發(fā)展提供良好契機(jī)。

而一家衛(wèi)星制造企業(yè)的創(chuàng)始人,則在此前告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者,過去兩年,商業(yè)航天領(lǐng)域融資集中在頭部企業(yè),特別是有核心技術(shù)突破的火箭發(fā)射企業(yè)。但近期以來,商業(yè)航天全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)都加速了融資,顯示出資本對航天產(chǎn)業(yè)鏈未來發(fā)展的信心。

“講故事的企業(yè)正在逐步被淘汰,但真正有技術(shù)的公司,會更加受到資本的青睞。”這位創(chuàng)始人表示。

本期編輯 陳思

來 源丨21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道(ID:jjbd21)

記 者丨宋興國,蔣莎莎

編 輯丨張星

評論