小米在爭議中飛奔的互聯網巨獸

小米起源:鐵人三項的互聯網因子

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201808/391313.htm小米的創始人之一林斌曾經回憶說,創業之前,雷軍在咖啡館的桌子上,鋪開一張餐巾紙,在上面畫小米的商業模式:先做安卓系統優化,有用戶了再做手機,通過電商賣手機,最后再靠軟件和互聯網服務盈利。

這就是后來著名的小米鐵人三項模式:硬件+電商及新零售+互聯網服務。互聯網思維的角度來看,就是安卓系統為手機引流,手機為互聯網服務和軟件引流。

這是雷軍在做了多年金山老板,眼看著一個個BATJ等后輩飛速崛起后得來的思想結晶;也有不甘落后的自尊的驅動:“我想領導一家中國公司成為世界第一。”

“站在風口上,豬都能飛起來”,這是那段時間的總結,也是廣為人知的名言。

不過,小米的模式距離風口比較遠,大多數人投資都是沖著雷軍這塊金字招牌來的,曾經有投資人說,只要估值不超過500億,我就投(大意如此,具體來源早已沉沒在爆炸的信息流之中無可尋覓)。

不得不說,雷軍自身的廣泛人脈確實給小米提供了非常優渥的環境。

但這并不是小米飛速成長的最重要的原因。

董明珠的手機以及沉寂多年的摩托羅拉、諾基亞,還有數不勝數的創業失敗的經典案例,都證明了資金充足并不是成功的保證。

相對于風口論,小米對互聯網思維的準備把握,才是小米成長到現在這個局面的關鍵:一家跟谷歌類似的廣告和服務公司,而不是蘋果那樣的硬件企業:整合現有的資源,做性價比最高的的產品,吸引用戶。

也就是說,小米僅僅只是需要做設計、推廣和資源調配的工作,省去了大量的研發和生產環節。

當然,與眾不同的是,小米通過產品引流,每一項都可以實現收入,每一項都可以獨立出去成為一家公司的主業;特別是硬件制造這塊,還從來沒有什么互聯網企業通過硬件制造來引流的:一般來說,這意味著巨大的成本負擔,這與純粹的互聯網燒錢模式并不太相同。

然而,雷軍給我們展示了不同的操作手法,讓鐵人三項成為了現實。

不得不說,作為互聯網人,雷老板的操作,也讓我大開眼界。

不為人知的小米第一款產品:也是小米互聯網基因的根基

恐怕沒有幾個人會知道,小米的第一款產品是基于安卓系統的MIUI手機系統。

當時,小米根據國人的使用習慣,對安卓原生系統進行了深度優化、定制和開發,全面改進了原生體驗;系統發布后,小米的團隊還隨時響應尖端用戶在小米論壇上的反饋,并將最有發展前景的功能集成進正式版,并且每周發布新版本的MIUI。

由此,小米積累了第一批用戶,誕生了最早的一批忠實粉絲——“米粉”,總數約50萬,活躍用戶超過30萬,總共有24個國家的粉絲自發地把MIUI升級為當地語言版本,自主刷機量達到了100萬,這也為小米手機的成功發行奠定了良好的用戶基礎。

2011年,小米正式宣布創業的時候——2010年注冊成立,自稱專注于iPhone、Android等新一代智能手機軟件開發與熱點移動互聯網業務運營,軟件業務已經有手機聊天工具米聊、基于Android平臺修改而成的手機操作系統MIUI、手機瀏覽器迷人,以及小米讀書、小米分享、小米便簽、小米司機等諸多產品。

這些,現在是小米手機的一部分,雖然很多人并不太重這些——這應當是小米互聯網思維的瑕疵所在。

從這里來看,小米的最初創業狀態,跟所有的互聯網企業是一樣的。

此后,小米手機借助互聯網營銷橫空出世并迅速成為爆款,借助“投資+孵化”的模式成功搭建起了小米的生態系統——這些故事就是大家耳熟能詳的了。

小米的精神:互聯網基因

顯然,小米的互聯網成長路徑早就在雷軍的規劃之中,并且是按照規劃穩步推進,不得不說,這體現了小米強大的執行能力,也說明了互聯網思維與傳統行業結合具有非常大的可行性,只要有合適的領導者。

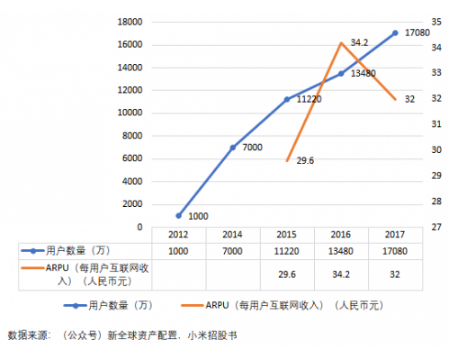

細讀小米招股書,我們也可以發現,小米對自己互聯網基因的強調,特別是用戶數量的重視——這是互聯網行業普遍的共識,用戶數量才是最終決定一家互聯網公司能否長期生存和發展的基礎:小米的活躍用戶數量達到了1.7億,ARPU(每用戶互聯網收入)在30元左右。

當然,小米的極速成長,也給了小米對自己互聯網基因模式深信不疑的信心:傳統行業也許需要二三十年才能做到千億級,而互聯網行業只需要幾年。

在2004年賣掉卓越網后,雷軍一直在思考,什么是互聯網,為什么在差不多的時間里,金山只有不到30%的增長,而卓越網卻能獲得100%的增長。他的思考,成功孕育出了小米這樣的巨獸,而這一成功,顯然又加深了雷軍對自己本身是互聯網企業的認同。

雷軍關于“小米硬件綜合凈利潤率永遠不會超過5%,如有超出的部分,將超出部分全部返還給用戶”的表態,恐怕也是雷軍用戶至上的互聯網思維的結果:硬件成為吸引用戶、黏住用戶的流量入口,借助互聯網服務獲取利益。

雖然很多人質疑這是一次炒作,智能手機業內綜合凈利潤率達到或者超過5%的,也就只有三星、蘋果這樣的巨頭,但為什么其他企業沒有這樣的口號?

或許只有互聯網思維才會產生這樣的宣傳口號,因為這本質上來說也是互聯網“燒錢換流量”模式的嬗變——只是小米的燒錢不是直升機撒錢。

爭議中小米:互聯網還是硬件公司

雖然小米口口聲聲自己是互聯網企業,但是對于很多群眾來說,這顯然屬于王婆賣瓜的范疇。

雷軍的一句話是這種質疑的最好注腳:8年前,我產生了一個瘋狂的想法——用互聯網做手機,那時候基本無人認同,即便是在我們開業時候來的十三個喝小米粥的人,我也不知道是否真的認同我的想法。

事實上,小米自誕生以來,一直處于輿論的焦點,這既是小米獨特的營銷手法所致,也與其本身的迅速成長和理念有關。

小米的第一款手機產品小米1甫一上市就引發了業內的關注,高性價比的硬件配置,時尚的外觀設計,不僅打破了國內山寨機的惡名,而且加上其手機訂購的饑餓營銷模式,放大了營銷周期和品牌效應,隨之而來的,是小米的高速成長:僅用八年時間,營收就迅速成長到千億量級,成為炙手可熱的互聯網巨獸,這些都讓小米始終處于輿論的焦點。

當然,在這些沸騰的輿論背后,主要是對小米互聯網身份的質疑:一家明明主業是手機的廠商,怎么可以定位成互聯網企業?

它在2014年一筆估值460億美元的融資,不僅讓小米一度成為全球估值最高的創業公司,更是將小米推上了風口浪尖。

雷軍后來感嘆說:“那個估值最終變成了一個詛咒。”

確實,那筆融資讓小米成為了眾矢之的:憑什么小米可以估值這么高?

如果是按照硬件估值,小米上市前的估值水平大概是100億美元。

OPPO、Vivo和華為等本土品牌心理上的巨大落差是顯而易見的。最終華為憑借技術口碑,加上小米的銷售模式,成功復制并超越了小米手機的銷量。而OPPO和Vivo也憑借線下渠道,在國內市場上擊敗了小米。

在2016年的時候,對小米的質疑也達到了空前的頂峰:那一年,小米受限于供應鏈難題,營收與2015年持平,遠小于2014年。

這不得不說是雷老板發出感嘆的最真實原因所在,也讓業內開始認為小米正在遭遇手機企業普遍有的三年之癢難關。

但是雷老板強大的整合能力,確實令人嘆服,在2017年,成功讓小米實現了逆勢增長,也鋪平了小米的IPO指路。

然后,對小米的質疑也達到了頂峰。

這在證監會的《小米集團共發行存托憑證申請文件反饋意見》表現的淋漓盡致:

“公司是一家以手機、智能硬件和IOT平臺為核心的互聯網公司。報告期內,互聯網服務業務占營業收入的比例分別為4.8%、9.6%和8.6%,主要來自于廣告推廣和移動游戲業務。報告期內公司來自智能手機的銷售收入分別為537.15億元、487.64億元和805.64億元,占主營業務收入的比例分別為80.40%、71.26%和70.28%。請發行人結合公司主要產品、業務實質、收入占比、利潤來源等,說明公司現階段定位為互聯網公司而非硬件公司是否準確”。

甚至很多人將小米的互聯網定位的原因直指小米估值,認為這是小米為了獲得高估值而不顧投資者利益的自私之舉。

輿論的壓力之下,正在進行上市路演的雷軍也不得不改口。

6月23日,雷軍在香港四季酒店召開的全球發售新聞發布會稱:“我不再糾結我們到底是硬件公司還是互聯網公司,我更在意的是,小米是一家獨一無二的公司。”

而在小米成功上市后,一連串質疑文章也隨之而來。即便是第一份財報業績亮眼,也斷不了質疑的目光。

這是黑公關嗎?

或許有,但顯然小米的硬件外衣確實讓人疑惑。

千人千面 耀眼的手機業務

莎士比亞說,一千個觀眾眼中有一千個哈姆雷特。

掙扎于“是互聯網還是硬件”旋渦的小米,說到底是不同認知之間的矛盾。誠然小米一直強調自己是互聯網企業,卻無法阻擋大眾將其看作一家手機生產商的尷尬。

有觀察者認為,小米的竹林生態里面,手機是其最重要的支柱,其他硬件,抑或是互聯網服務都依托于手機,如果沒有手機,小米將一無是處。并且舉出小米2016年手機銷量裹足不前造成的巨大危機。

確實,在小米的成長歷程中,手機的業務太過耀眼,生生把他們第一項產品——MIUI手機操作系統擠到了不為人知的角落,也讓小米寄予厚望的互聯網服務黯然失色。

透過小米最近三年的經營業績,可以發現,雖然互聯網服務的占比有了相當幅度的成長,相對于智能手機及其他硬件帶來的收入還是太少。即便是2018年第二季度,手機業務仍然占據67%的份額。對于很多觀察者來說,足以認定小米是非互聯網企業。

傳統思維:飽受質疑的互聯網業務

小米引以為傲的用戶數,也是被詬病的一點。

觀察者認為,小米的用戶規模、活躍度無法與BAT等互聯網企業相提并論,商業價值也不可同日而語。

因為用戶使用小米手機的4.5小時,主要是用BAT等超級APP,這些APP產生的商業收益與小米公司無關;同時這些用戶與其手中的小米手機及其相關,如果這些用戶更換了手機,也就不會繼續成為小米的用戶。

還有觀察者指出,小米與其他互聯網企業存在本質的不同,他們都有特定的核心的互聯網服務,有非常高的用戶粘性,而且服務用戶的邊際成本可以無限降低。

此外,對于小米用戶價值也存在一定的爭議。小米的成功與千元機以下的市場密不可分,這群用戶的階層屬于所謂的“屌絲”群體,創造價值的能力并不大。

這些對小米互聯網企業的屬性的評論都有一定的道理。

互聯網角度的小米互聯網業務:已接近新浪微博

但是當我們從互聯網思維的角度進行分析呢?

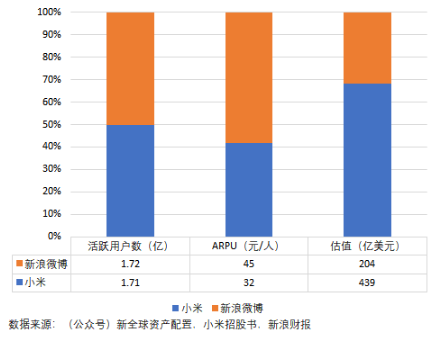

仔細研究小米的ARPU,可以發現,該數據已經接近新浪微博的數值:新浪微博2017年收入11.54億美金,該年度每日活躍用戶數為1.72億,那么新浪的ARPU值為6.71美元,相當于44元人民幣左右,而小米同期的該數值為32,現在新浪微博的市值約為204億美元。而根據小米2018年第二季度財報,我們發現,小米的廣告收入已經達到了25億元,超過了微博同期的23.9億元。這不得不說是對傳統互聯網企業的諷刺。

雖然小米沒有虛擬化的互聯網服務,但是將小米手機等硬件作為流量入口,或許有其他的不同視角——流量入口是互聯網企業最想要達到的標準。

為什么當年馬云屏蔽百度?背后的原因不言自明。

小米手機等硬件作為流量入口的趨勢還不是很明顯,但是萬一爆發了呢?萬一小米研發了另一款搜索引擎呢?萬一米聊代替了騰訊呢?萬一小米電商代替了淘寶+京東呢?那時候,小米市值為“騰訊*蘋果”是不是就可以實現了呢?

而且,雖然手機可能換成其他品牌,但用戶的使用習慣很難改變,這也相當于強化了用戶的品牌依賴性,用互聯網的術語就是用戶粘性。從這個角度來理解,小米用戶的粘性是很可怕,如果再成功激活用戶,前景實在足以讓任何互聯網巨頭恐怖。

傳統企業無法理解的草根信仰

對被赤果果鄙視的小米用戶呢?

的確,小米最暢銷的手機是千元以下的手機,該群體,從傳統企業的觀點來看,確實價值不大;但是互聯網行業卻與眾不同,他們更加關注的是二八定律中的“八”,靠的是大數法則的勝利。

為什么風靡的王者榮耀需要巨量的用戶群?他們不是只需要服務好那些有錢的人就行了?當然不行,沒有草根群體被富裕群體虐菜,游戲就無法形成正反饋機制,終將成為死寂之地。

為什么淘寶可以成為電商時代的王者,對中小商戶的重視,是至關重要的原因,沒有這些對市場敏感,行動力強的中小商戶的支持,很難想象淘寶可以擊敗高大上的亞馬遜。

另外,如果只是服務20%的少部分群體,何必用互聯網的方式,傳統的形式不是就可以了嗎。

爭議的背后:估值之爭

對于小米這么大爭議的背后其實是估值之爭,是小米到底值不值得投資:如果是互聯網企業,那么估值明顯偏低——八年的互聯網企業還有很長的路要走;如果是硬件公司,小米極有可能已經遇到了天花板,現在的估值有些偏高。

不過,對小米估值的質疑,在資本市場上表現的并不是太明顯,自7月9日上市后,小米最低價15.52元,與小米上市前的暗盤出現的低點15.2差不多,但是此后反轉,8月22日,小米收盤價為17.68元。

從投資的角度來看,估值看的是公司的未來。很多大的獨角獸公司,在上市的初期,股價表現一般都會比較平庸,比如Facebook上市破發,阿里上市表現也不太好。

從價值投資的角度來說,用戶需要看長遠趨勢,中國經濟正在走向以新經濟為代表的全面崛起之路,而投資基于中國紅利的新經濟也是一個偉大的命題,小米成立至今只有八年,現在的國際業務已經達到36%,如果增加到50%,那么小米的估值肯定還會進一步提升。

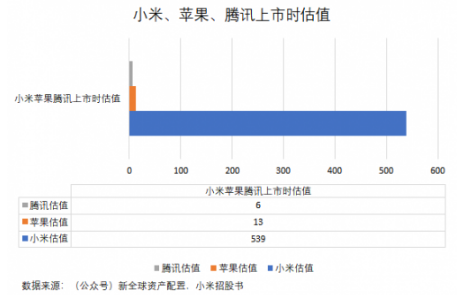

另外,需要補充的是,雖然小米現在的市值不是騰訊*蘋果,但卻相當于7個“剛上市的騰訊*剛上市的蘋果”,計算方式為:小米上市市值約為439億美元,騰訊上市市值為6億美元,蘋果上市市值約為13億美元,439=6.9*(6*13),這也是很好玩的事情。

寫在最后

小米自誕生之日起,創始人雷軍就為他注入了極深的互聯網信仰:以【硬件+互聯網電商及新零售+互聯網服務】的模式運營,接著抓住中國手機產業鏈完善,中低端缺乏優質產品的特殊時機,實現了快速爆發;創業過程中,雷軍及管理團隊又將互聯網運營方式使用的出神入化:整合思維、去中介化、用戶至上、快速迭代等等;同時還構建了用戶至上的互聯網企業文化,只用八年時間就實現了千億銷售額:如以GMV計算,大致相當于2013年的京東水準。

可以說,小米締造了屬于自己的傳奇,在傳統思維禁錮至深的行業里,用互聯網開拓出了新世界。

然而小米雖然具有互聯網的基因和核心,它的未來仍然不太明確: 到底會成為一家互聯網企業,還是成為一家硬件企 業?

互聯網企業是小米的精神內核,但是手機為代表的硬件卻占據了極高的比例;正在構筑的生態鏈,還沒有真正成型,其所規劃的【硬件+電商及新零售+互聯網服務】模式的第三階段才剛開始。而這一階段,其實是最難實現的,而這一階段的核心,并不是簡單的硬件堆砌。

雖然目前小米的生態鏈企業已經超過了210家,其中90家公司專注于研發智能硬件和生活消費產品,每月活躍用戶達到了1.9億,鏈接了超過1億臺設備。但是,參照蘋果的硬件能力,小米硬件能力還遠沒有達到相應的水平。

同為互聯網行業的從業者,個人認為,小米的整個規劃已經與阿里、騰訊一樣,走到了一個瓶頸:需要的不是打通最后一公里,而是改變用戶的觀念:用戶產生了可以由一家生產商提供全部服務的理念。

互聯網公司跨界很容易,阿里、騰訊就是很好的例子,他們一家已經成為了電商+金融的巨無霸,另外一家則是社交+游戲的霸主,美團跨界打車,滴滴嘗試外賣也是鮮明的例子,但是這些跨界又受到至今無人能解的莫名其妙的阻隔:阿里進不去社交,騰訊進不去電商。

到底是【互聯網 + 硬件】還是【互聯網 x 硬件】,這兩者的估值,可以相差幾個數量級。前者只是單純的疊加,而后者是融合互補。

還好,雷軍對小米的認知是很清晰:小米正走在偉大的路上。

他并沒有躺在已有的功勞簿上,還在繼續進取。或許,雷軍將會找到破解所有互聯網公司困境的方法,那個時候,小米成為【騰訊 x 蘋果】就不是一個玩笑了。

當然,我們也希望咱們中國出來越來越多的小米,因為只有競爭,才是對消費者的最大利好。

評論