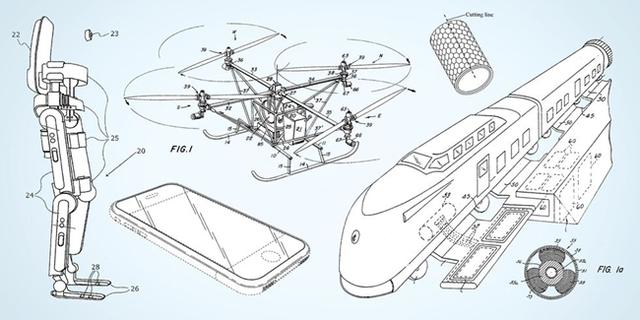

從自動駕駛到基因編輯,這15項發明專利改變了世界

近期,中興通訊受美國制裁的事件戳中了國人心中的“痛”,也對我們長期受制于人的芯片核心技術與產業敲響了警鐘。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201805/379348.htm我們近乎被動地發現,在科技創新,尤其是技術驅動型創新方面,我們的差距到底有多大。而在沉醉于我們的“新四大發明”的同時,我們需要跳出來重新審視未來的發力點,需要重建真正的創新文化與創新土壤。

換句話來說,我們需要真正引領世界,改變世界的創新成果,而專利是其中至關重要的組成部分,或者說是最直觀的表現。

不同于過去發明家的獨自悶頭研究,今天,各種發明來自眾多發明家對各種技術的聚合,例如iPhone和自動駕駛汽車。

而其它發明,如四軸飛行器無人機和3D打印機,數十年前就有相關設計,但直到核心技術發展成熟后,這些發明才真正火遍全球。

美國《大眾機械》雜志的副主編Jay Bennett近期撰文,提出了改變現代世界的15項發明專利。

這些專利及其背后的故事又一次告訴我們:羅馬不是一天建成的。一項技術從研發到實現大規模商用,到改變世界,往往需要經年累月,甚至幾代探索者不斷開拓、承前啟后的辛勤付出。

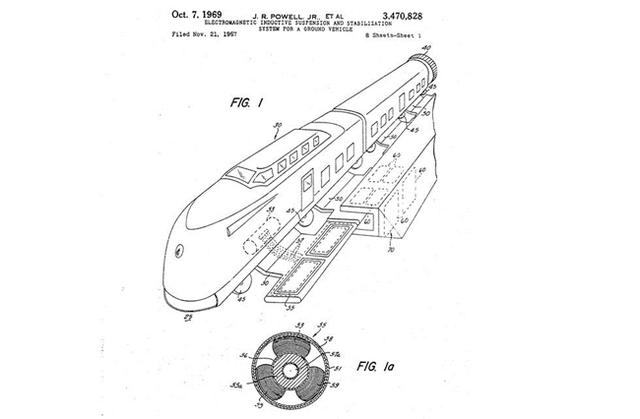

1. 磁懸浮

專利名:"地面車輛電磁感應懸架及穩定系統"

磁懸浮列車的故事始于Eric Laithwaite和他的全尺寸直線感應電動機。Laithwaite發明了一種不需要與鐵路軌道接觸的直線電動機,可以用于開發基于磁場的運輸系統,可以使用磁鐵來實現升力和向前的推力。

Laithwaite的工作進一步得到了廣泛的研究。1967年,布魯克海文國家實驗室的James Powell和Gordon Danby獲得了磁懸浮列車的第一項專利。他們的設計旨在使用超導電磁鐵產生“懸浮力,使火車懸浮在地面上”,并用“推進器、噴氣發動機或火箭”來實現推力。

當Laithwaite在直線感應電動機方面的研究與Powell和Danby設計的懸浮列車相結合時,第一輛商用磁懸浮列車誕生了。

1995年,磁懸浮列車在英國開通,使英國成為最早將磁懸浮鐵路投入商業運營的國家之一。

德國人建造并測試了許多磁懸浮列車的原型,2003年,采用德國技術的上海磁懸浮列車是世界上第一條商業運營的高架磁懸浮專線,設計最高運行速度為每小時430公里。

2015年,日本L0型系列磁浮列車試驗運行時以603公里的時速創造了速度紀錄。

在未來,hyperloop系統可以使用類似的技術來懸浮和加速位于真空密封管中的乘客艙,速度可能會高達750英里/小時(約合1207公里/小時)。

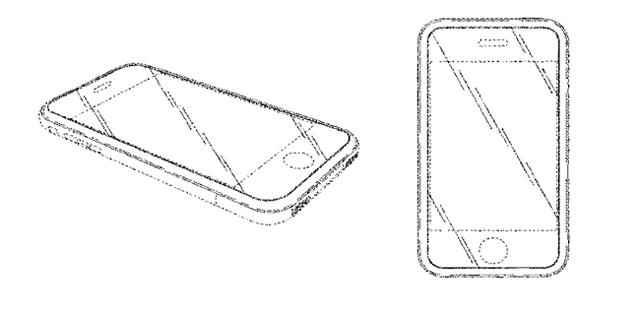

2.iPhone

專利名: "電子設備"

最初的iPhone專利僅標注為“電子設備”,僅表示它是“電子設備的裝飾設計”。

盡管iPhone不是第一款連接互聯網的智能手機,但基本設計已經成功改變了許多人每天都在使用的手機的外觀和功能。不僅僅是手持式計算機,iPhone和隨后的“電子設備”的改進已經影響到人類如何交流、導航甚至思考。

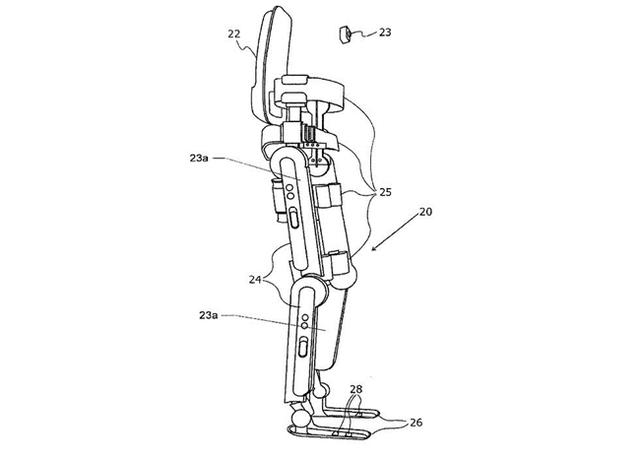

3. 外骨骼裝置

專利名: "運動輔助裝置和方法"

外骨骼技術歷史悠久,可追溯到1890年Nicholas Yagin發明的“促進行走裝置”。無動力的外骨骼使用壓縮氣體來儲存能量并幫助運動。

20世紀60年代,美國軍方發起了一項由通用電氣開發的動力外骨骼項目:Hardiman。這種大型機械套裝旨在增強士兵的力量,士兵可以舉起1500磅的重物,但外骨骼在全力作戰時會因劇烈動作而失控,而且沒有進行過人體試用測試。

隨著技術不斷改進,各公司紛紛投資外骨骼裝置,旨在幫助不同程度癱瘓的人,或協助工作現場的工人。人工智能外骨骼公司ReWalk在2014年申請動力外骨骼專利,在康復中心推出一個外骨骼裝置,讓輕微癱瘓者能夠學會坐下、站立、走路甚至爬樓梯。

此外,麻省理工學院和歐洲航天局正在開展其他用途設計,未來的建筑工人、士兵、甚至宇航員都可以使用外骨骼裝置。

評論