從《時代》雜志的評選,思考智能產品的未來

時代雜志選出的榜單一點都不智能了?

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201712/373714.htm

我們已經無從考證,近年逐漸被科技媒體關注的,來自時代雜志的25大最佳發明,究竟是從什么時候開始的。不過據多個友媒宣稱,時代雜志的評選標準一直以來都是“讓世界更美好、更智能、更有趣”,所以我們就不難理解,為什么科技媒體都會關注這份榜單。

剛剛過去不久的12月1日,時代雜志放出了2017年的25大最佳發明。毫無意外,在這份榜單中出現了諸如任天堂Switch,iPhone X等被大眾消費者熱烈關注的數碼硬件,但同時我們也能看到Nike翻炒Dri-Fit技術的女性運動用頭紗,特斯拉已經賣了一年多的Model 3,甚至是前段時間在淘寶上賣得相當火的指尖陀螺。真正讓筆者看得上眼的,也就是為盲人準備的eSight 3.

雖然時代雜志的評選標準就放在那里,類似頭紗這種產品細細品味也是有長遠的社會影響,但出現這些的東西,不禁讓人覺得標準是不是有所降低。不過,對比分析2017年之前三年的25大最佳發明的榜單,我們能夠發現比起時代雜志評選標準更加嚴重的,是這四年的榜單出現重復類別的頻率相當高。

在今年榜單中出現過的Michelin Vision Concept,其實和2016年榜單中的固特異發布的球形概念輪胎有所重合。既然說到輪胎也免不了要說一下汽車,在這四年里,特斯拉的兩款產品,Model X和Model 3也是接連上榜,讓人懷疑下一年“萬匹跑車”全新特斯拉Roadster是不是又要再上榜一次。和特斯拉享有同樣待遇的,還有大疆的兩臺便攜式無人機產品,這是否意味著這些行業大佬將霸榜好幾年,直到我們視覺疲勞?

同樣霸榜的行業大佬還有Nike,似乎時代雜志特別偏愛Nike推出的產品,哪怕某些“新概念”回到了過去的未來——說的就是2016榜單中出現的自動綁鞋帶鞋子,而在更早的2015年,“三旬老漢”詹姆斯主導設計的單手穿脫鞋子也是赫然在目。重復又重復的概念,不禁讓人問,時代雜志近年的點評,是否意味著智能化已經無法讓我們的生活再增添一些便利和別樣的色彩?

智能產品的發展是否已經停滯不前?

雖然杜汶澤這個人挺渾的,但筆者很喜歡他在電影《低俗喜劇》里面說過的一段話:

“電影和其他潮流是一樣的,都是個Cycle(循環)來的。就像喇叭褲一樣,七十年代不是很時興嘛,隔了幾十年又會回歸。”

放在潮流界,這句話貌似是挺有道理的,畢竟我們每一年都能看到某些設計師向經典致敬。放在科技圈,我們也的確可以看到某些復古造型的硬件,試圖喚起消費者的懷舊心態,促使買單。不過這些復古造型的硬件和當年的版本相比,硬件的發展真是有著日新月異的變化。既然如此,為什么智能產品的發展,在近幾年已經放慢了腳步。

我們再以在2016年被稱為“元年”的虛擬現實技術作為例子。雖然被稱為元年是在2016年,但相關產品在近幾年的榜單出現率也是相當高。2015年的Cardboard和HoloLens,2016年的PS VR,還有今年的Oculus Go,都是屬于虛擬現實領域的代表。不過,對比這些產品我們能夠發現,產品的形態,和所承載的功能,卻沒有太大的變化。

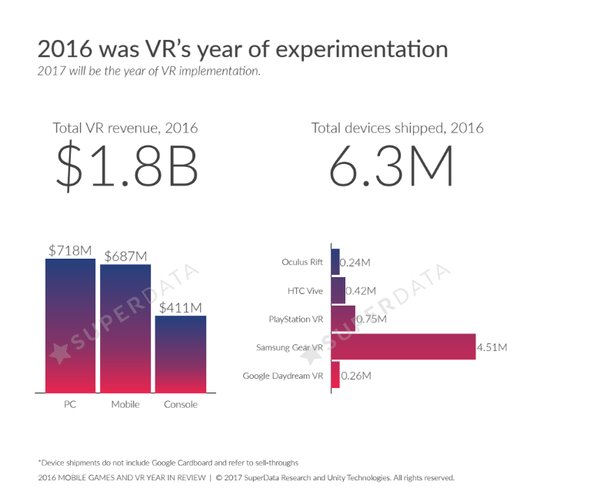

據市場研究分析機構SuperData近期聯合開發平臺Unity在今年初發表的報告表示,虛擬現實市場在2016年總產值達18億美元,而VR頭顯設備的總銷量達到630萬臺。雖然我們還沒能看到2017的年度數據,但比起上一年的風風火火,虛擬現實設備顯然是冷了下來。時代雜志強行吹了一波虛擬現實設備,不僅是雜志方的無奈,更是行業的無奈。

這種無奈,通過今年的香港電子秋季展更是可以看出來。雖然根據香港貿易發展局的報導,參加本次展會的初創企業,包含香港地區在內共有接近100家,科技館在“初創”專區之外亦設有虛擬現實、機械人和無人操控技術、智能科技和3D打印展區。春季展首創,參展企業數超過100家的“初創”專區,在秋季展并沒有太多的變化。然而就筆者在現場看到的情況,“初創”專區展示的產品,也已經是這幾年的香港電子展中能夠看到的產品,并沒有帶來太多創新的態勢。

已經進入媒體報名注冊階段的2018 CES,智能產品展出的規模和情況究竟如何,我們現在仍然不得而知。不過,通過好幾個所謂“元年”的大浪淘金,我們可以發現智能產品發展主要集中在智能穿戴,智能出行,生活日常上。其他類別的智能產品的對于生活而言,只是一種添頭。結合香港電子展的情況來看,智能產品的發展路徑貌似已經確立,但為何無法達到新的突破呢?

智能化為消費者帶來創新消費者真的需要嗎?

讓我們重新解讀《時代》雜志的標準,“讓世界更美好、更智能、更有趣”。我們可以發現,其實后面提到的“更智能更有趣”,是服務于“讓世界更美好”的。科技發展作為促進社會發展,提升消費者生活品質的一股重要動力,在此推動下推出的產品自然也是被時代雜志所關注。和2010,甚至更加久遠的2005年榜單比較,我們可以發現消費級智能產品在榜單上的比重也是有所增加。

的確我們必須承認,在過去的十年,電子產品小型化和移動化,的確讓我們的生活產生了日新月異的變化,但這種變化在最近兩年卻是有些停滯不前。就行業和廠商發展的路徑看,也許是出現了一種斷層:以手持智能設備為代表的成熟產業,在機能和續航上已經到達了瓶頸;新生的初創產品,雖然某些在概念上擁有生活方式的力量,但在既有的產品面前,還是缺乏了應有的條件,更不要說更多初創產品僅是跟著風口跑的附庸。

在這樣的背景下,我們也不難理解為什么《時代》雜志的榜單在近年有如此的同質化存在。換句話說,《時代》的這份榜單雖然有些停滯不前的腐朽意味,但它很清楚每年的25大發明,是要解決兩類問題:

1.社會大眾日常生活中面對的問題,這些問題放在普通人身上是剛需,放在整個社會大環境中能夠體現出某些長遠的社會狀況,例如今年推出的Nike Dri-Fit技術頭紗。

2.特定人群面對的問題,這類型的發明每年都會選出,旨在提升特定人群的幸福感。

參考這兩個類型,智能產品究竟能夠做到什么呢?也許是打上了“智能化”的標簽,所以我們可以看到有很多天馬行空的想法。更是也許因為打上了“智能化”的標簽,很多想法都是不接地氣,或者沒辦法以現有的技術,做到最好的效果。在消費者已經被移動智能設備寵壞的當下,智能產品的發展仍然道阻且躋,也就不難理解為什么相關行業行業陷入了原地踏步的境況。

提升工作效率,改善生活品質,是設計能被消費者接納甚至喜愛的出發點,智能產品也不例外。對于智能產品來說,現在仍然是最好的時代,因為人類的想象力仍然沒有枯竭,仍然有很多實際問題等待開發者通過優秀的設計和智能的行為解決。同時,這也是最壞的時代,消費者的信心被過往幾年的智能產品磨折,同時以智能手機為代表的手持移動設備,能夠為消費者提供一個舒適的港灣。

筆者相信智能產品能夠締造更美好的未來,但更希望智能產品從業人員能夠先修煉內功,不追名逐利,秀出真正有能耐的產品。

評論