你為了什么投入科技研發?

法國研究機構CEA Leti的執行長Marie-Noelle Semeria在12月初于美國舉行的年度國際電子元件會議(IEDM)上發表專題演說時,為科學家、研究人員與工程師們提出了“宣言”,闡明他們的工程倫理與道德義務。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201612/341992.htm筆者在12月初參與了年度國際電子元件會議(IEDM),在大會堂聆聽了由法國原子能委員會(CEA)所屬研究機構CEA Leti 執行長Marie-Noelle Semeria發表的一場專題演說

不同于IEDM其他大多以嚴肅奈米等級技術為主題的演說者,Semeria在會場中顯得如魚得水,她敘述了關于一個她預見有仿生技術(biomimicry)、儲存等級記憶體(storage-class memory)以及神經型態架構(neuromorphic architecture)、一直到量子運算的未來之想法。

但對我來說,她的專題演說核心在于她有關“我們為什么要投入研發?”的信念──在一份代表科學家、研究人員與工程師所擬的“宣言(manifesto)”中提出:“我們存在的理由必須根植于某種意義上的倫理與道德義務,還有對我們自己的下一代與子孫后代之長期承諾。”

請靜下心一分鐘思考…上次你聽到你們公司執行長提及工程倫理與道德是什么時候?

我發現Semeria的演說確實在人類、哲學、慈悲心,還有我敢說在女性主義方面都表現非常好;她提醒臺下的聽眾們,科學/工程社群對于因應“不斷成長的個人需求以及全球社會挑戰”具備道德義務;技術創新帶來的快速變化,已經讓“能源消耗、低收入國家、政治不穩定以及環境議題”也跟著轉變。

對某些美國矽谷的人來說,Semeria大概聽起來有點“歐洲”,因為她的哲學導向思維與當代美國高科技產業精神是如此大相逕庭,會很難認同她傳達的訊息、甚至是其中的一小部分。而如果你無法認同,你可能會有麻煩…

這是因為Semeria不只在說社會挑戰,她也沒有用她的平臺去推進某些人可能會視為歐盟社會主義(EU socialism)的理念;她是警告我們,社會變遷正為開發未來微電子技術的新一代技術方案添加急迫性。

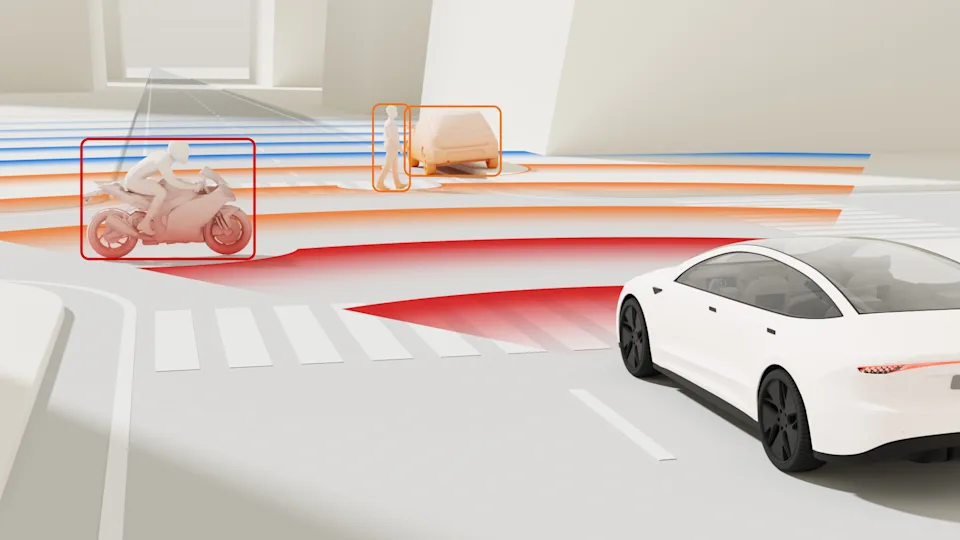

舉例來說,她的提案之一,是透過嵌入式的本地智慧系統,將資料(data)盡早轉化成資訊(information);她指出,考量到連網汽車,安全性需求是:“最基本的自動駕駛功能,不應該只仰賴于永不斷線(always connected)。”

試想一個專門用以監測獨居老年人或身障者跌倒的視訊保全系統;但老實說,很多長者發生跌倒的地方是在浴室,撇開意外事件本身,他們可能是衣不蔽體而且會感到非常尷尬。Semeria表示:“隱私權的問題將會強制要求某些視訊處理應該在本地完成,而不是上傳到云端;”不然意外現場明明只是緊急救護人員的工作,干嘛要讓全世界都看到患者的狼狽模樣?

這種高性能本地智慧系統的設計,正要改變CEA以及歐盟關鍵微電子研發專案的方向。

CEA的架構、IC設計與嵌入式軟體(Architecture, IC Design and Embedded Software)部門院士Marc Duranton在巴黎接受EE Times采訪時表示,該機構與歐洲科技社群正攜手合作,準備開發同時具備高性能與省電特性的“人工智慧推斷(artificial intelligence inference)晶片”;此外CEA正朝著實現“神經啟發(neuro-inspired)”電路邁進。

Duranton坦承,在一個由美國科技業巨擘如Google、Facebook與Amazon主導的世界里,美國科技產業社群顯然已經在巨量資料方面取得了顯著進展,特別是在高性能運算架構的開發上──為了因應來自資料中心處理、學習、收集云端資料的高度需求。

那如果是一個低功耗、高性能的嵌入式系統,能在本地處理資料(由終端節點的感測器所擷取)并將之轉化為智慧呢?Duranton重申了Semeria的觀點,解釋“盡早處理、吸收并理解資料”的重要性,因為社會大眾不能忍受得把每一位元資訊──其中有大多數都是個人、私密的資料──上傳到云端。

Duranton是歐洲HiPEAC (High Performance and Embedded Architecture and Compilation)計畫負責編撰“愿景2017 (Vision 2017)”的編輯委員之一;他表示,Intel是PC時代的世界霸主、ARM則是手機時代的市場龍頭,但在一個“本地高階運算(local high-end computing)”的新時代,歐洲可能有機會重新發明運算與新微電子架構,顛覆傳統的浮點運算。

歐盟對隱私權保護的承諾是眾所周知;例如Duranton指出,雖然Facebook已經布署了兩套卷積神經網路(convolution neural networks)支援標記相片與臉部辨識,但Facebook在歐洲是不允許提供臉部辨識功能,因為人臉并非公眾領域。

而Duranton也強烈相信,除非安全性、隱私權保護已經融入相關系統設計:“物聯網(IoT)的大規模采用不會發生。”

市場顧問機構Digital Tech Consulting (DTC)總裁Myra Moore也認為應該要重新思考個人資料的所有權──也就是隱私權問題:“我說重新思考,是因為我假設這個議題正被Google、Facebook與Microsoft等巨量資料大公司安全掌舵。”

Moore表示,歐盟比美國法規對于個人資料能如何被處理的規范更嚴格:“在2016年4月,歐盟通過Regulation 2016/679法規,強化了歐盟民眾的個資保護;”而最近美國聯邦通訊委員會(FCC)則是投票通過要求網路服務供應商(ISP)必須取得客戶的許可,才能將從網路或應用程式取得的個人資料提供給第三方使用于行銷目的。

“批評者表示,這些法規都有足夠的漏洞讓個資仍然依照現況被濫用;也許是如此,但這些可能都是未來文化轉變的起始事件;”Moore認為,畢竟如果以智慧財產的觀點來看,財產保障被視為是基本人權。

“人們不太可能會因為財產未獲得有利交易而選擇關閉Facebook帳號,”她指出:“但如果考量到個資外泄可能被用來導致嚴重人身或社會危害,大眾的態度會有所改變是合理的。”美國需要在文化上有重大轉變,以像是歐洲那樣的水準來思考隱私權問題。

我可以深刻感受到美國人往往太急于負面評斷歐洲人;早在川普(Donald Trump)以大美國主義勝選很久之前,就常見到美國人(包括矽谷的工程師、市場行銷人員)對歐洲的態度是漫不經心的貶低。

他們常見的抱怨是認為歐洲人太有環保意識(green-conscious),而且對于隱私權問題太偏執;還有認為歐洲市場業務受限,是因為對于勞工權益保護得太好。以及認為歐洲研究機構與科技業者,太依賴歐盟政府的政策制訂來推動時間表…等等。

美國工程師若不了解他們的技術創新激發之社會挑戰重要性,最終可能因為太過自滿而遭遇反噬;現在歐洲對于那些改變敏銳得多,而且積極想重新思索運算假設,并尋求新方法來重新發明運算。

評論