摩爾定律走到28nm制程節點就好?

就如同我們在兩年多以前所預測,IC產業正分頭發展,只有少數產品積極追求微縮至7奈米制程節點,但大多數的設計仍停留在28奈米或更舊的節點。

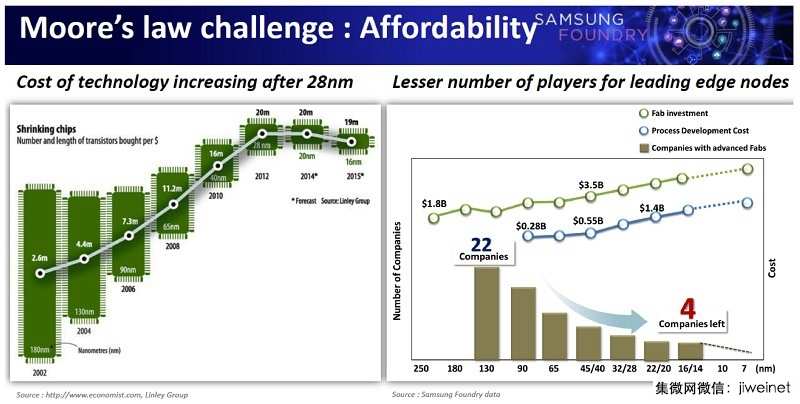

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201608/296274.htm筆者曾在2014年的一篇文章中(參考閱讀)指出,摩爾定律(Moore's Law)的最后一個節點已經確認,就是28奈米;那篇文章寫道:“在28奈米之后,我們能繼續把電晶體做得更小、但卻無法更便宜;”如下圖三星(Samsung)在近期舉行的Semicon West 2016大會上的簡報所描述的。

英特爾(Intel)也曾經表示未來半導體制程節點的演進時間將會拉長,但該公司聲稱電晶體的成本仍能維持下降;不過英特爾在晶圓代工領域未有令人印象深刻的成就,顯示情況并非如此。

在另外一篇部落格文章中(參考閱讀),作者提到:“英特爾會聲稱他們的10奈米與7奈米節點比其他晶圓代工業者(如臺積電與三星)更好,但這一點需要在晶片層級以PAAC ──功耗(power)、性能(performance)、面積(area)與成本(cost)──為基準來佐證;在每一個制程節點,其他晶圓代工業者在SoC的PPAC都擊敗了英特爾,我不預期這在10奈米或7奈米節點會有所改變。”

這些討論現在看起來都太理論,但先進制程節點元件的實際工程成本,已經證明對產業界大多數廠商來說都太昂貴;因此如各方之預測,半導體產業確實已經分頭發展,只有少數會追求微縮至7奈米,而大多數仍維持采用28奈米或更舊節點的設計。

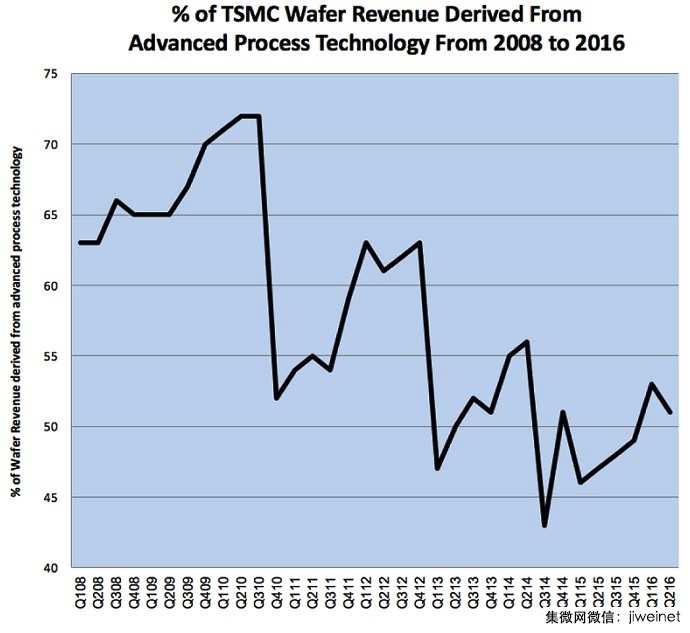

下圖是一位半導體產業資深編輯Ed Sperling在最近發表的一篇部落格文章(參考閱讀)中所引用的,從每一季臺積電(TSMC)財報統計出的先進制程節點營收變化;從中或許更可以看出,已經有50年歷史的摩爾定律是真的已到盡頭,產業界現在要面對一個全新的現實。

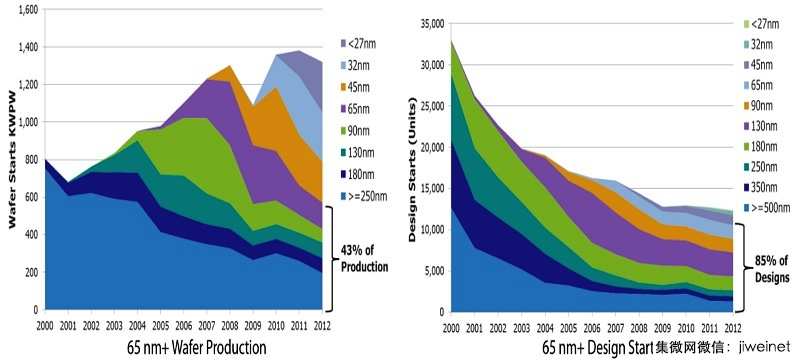

類似的趨勢觀察也來自于Mentor Graphics一位作者的部落格文章(參考閱讀):“65奈米及以上的制程節點,仍占據整體晶圓產量約43%、或是48%的晶圓廠產能;更明顯的趨勢是,65奈米及以上節點占據所有初始設計(design starts)的近85% (如下圖);顯然成熟制程節點仍然不會在短時間之內功成身退。”

這對創新來說是個好消息,因為多樣化的選擇有助于支持新想法以及新技術,例如3D NAND、FD-SOI、MEMS…等等,這些技術能為新興的物聯網(IoT)應用實現新產品。

評論