解讀:生物3D打印器官還有多遠?

生物3D打印還能做什么

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201608/294804.htm除了打印人體細胞、組織和器官,生物3D打印還可以做些什么?袁玉宇給出的答案是“醫學3D打印模型”。簡單來說,就是基于患者病患部位的影像數據,經三維重建和設計后,利用3D打印機制造出病變部位的實物模型。

袁玉宇認為,醫學3D打印模型將在臨床中發揮重要作用。首先,醫生可以根據打印的疾病模型,更好的評估病變部位與毗鄰組織的解剖結構,設計手術入路。同時,還可以在模型上進行手術模擬,不僅提高手術的精準度,還可使手術時間大為縮短,有效減少出血量,從而更有利于患者的康復,縮短住院時間,減少患者總體住院費用。其次,直觀的模型可以讓患者更加清晰地理解自己的病情和醫生的手術方案,使醫患之間的交流更順暢,加強彼此之間的理解。

此外,還有助于醫療教學及手術技能方面的培訓。“如今,用于醫學院校教學的尸體要么短缺、要么處理或儲存費用相當昂貴。利用3D打印機打印出來的等比例人體模型,可以克服傳統尸體模型帶來的一系列不足。同時,不同材料可以打印出不同密度的人體各個部位,對于醫療培訓和理解人體的解剖結構十分有益。”

不過,說起來簡單,要實現模型的“精準”并非易事。打印出來的模型要想為復雜、疑難手術提供解決方案,那么前提就是模型與患者的真實情況是一致的。如何做到?袁玉宇說,這有賴于設計軟件以及醫院提供的影像數據。

“我們現在用的重構設計軟件是經過CFDA(國家食品藥品監督總局)認證的,它有一套嚴格的數據標準,每一個想要打印模型的臨床案例我們都會要求對方按規定提供高精度的數據,否則公司會拒絕。舉個例子,用于二維面上觀察的普通核磁共振只需掃描幾張圖像,而我們的3D打印重建則需使用幾百張的影像圖片,從而保證了原始數據的完整性。”

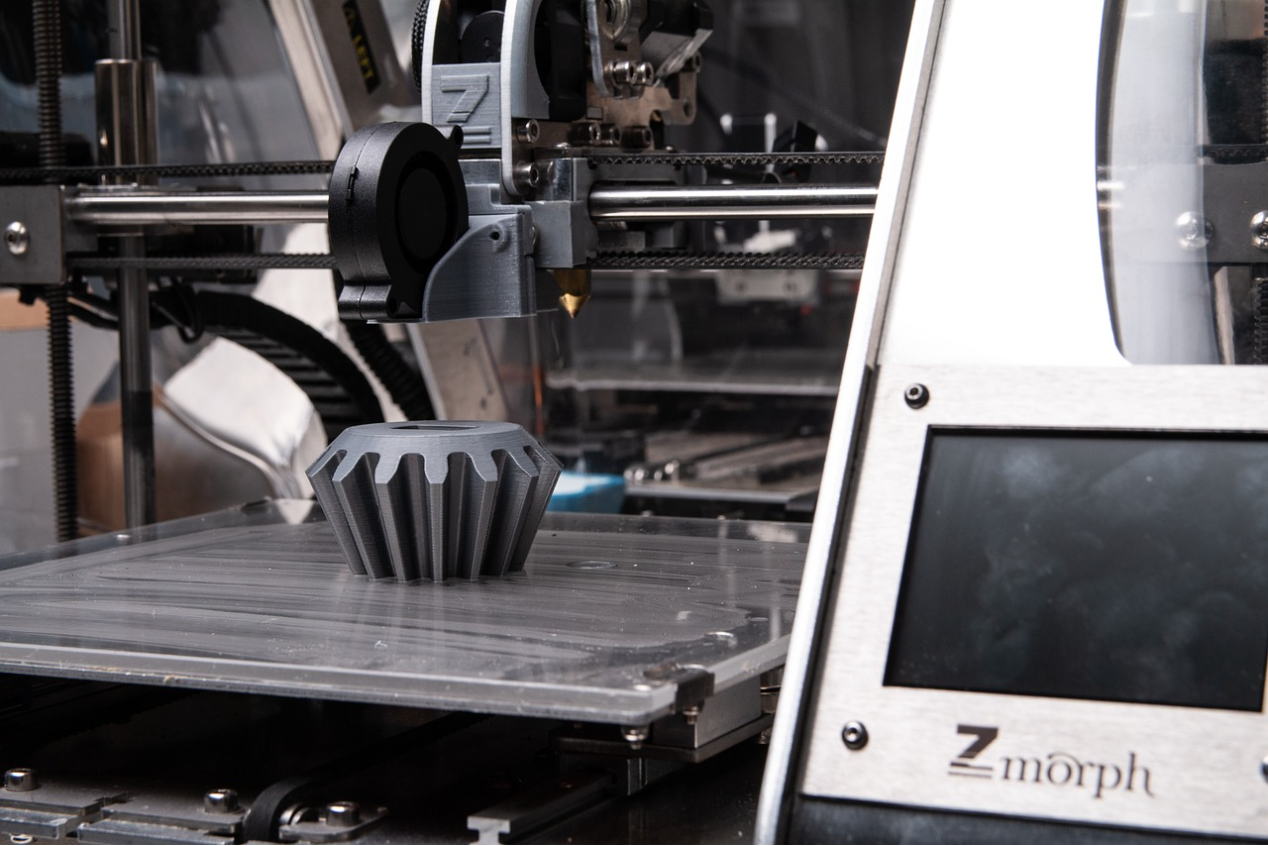

而且,使用的也是特殊的3D打印機。這是因為打印出來的模型中每個組織的材質必須和人體接近,從而使得醫生進行預手術時,處理起來的感覺與真正手術相接近。

目前此項服務已經完成了近500個臨床案例,反饋良好。同時,由于成本并不高,美國和日本也都在大力推進3D打印模型在醫學中的應用。

據了解,日本中央社會醫療保險協議于2016年1月20日批準將3D打印臟器模型輔助手術的醫療手段納入醫療保險支付范圍。美國的《國家制造創新網絡計劃年度報告》也于今年2月份明確提出關注增材制造和3D打印技術。與此同時,美國FDA相關法規已經允許3D打印模型和3D打印手術導板用于臨床。

“此外,生物3D打印也將對藥物開發產生深遠影響。藥物研究大多需要各種級別的動物實驗和人體試驗,而未來以3D打印的模式器官來代替試驗,不僅有利于縮短臨床藥物研發周期,節省上億美元研發費用,還將避免潛在的人體試驗損害”,袁玉宇說。

評論