摩爾定律“壽終正寢” 半導體行業發展靠什么?

應變硅和三柵極晶體管等新技術歷經了10多年的研究才得到商用。遠紫外光技術被探討的時間更長。而成本因素也需要考慮。相應于摩爾定律,我們還有一個洛克定律。根據后一定律,芯片制造工廠的成本每4年就會翻番。新技術的發展可能將帶來更高的芯片集成度,但制造這種芯片的工廠將有著高昂的造價。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/201602/287058.htm近期,我們已經看到這些因素給芯片公司造成了現實問題。英特爾原計劃于2016年在Cannonlake處理器中改用10納米工藝,這小于當前Skylake芯片采用的14納米工藝。去年7月,英特爾調整了計劃。根據新計劃,英特爾將推出另一代處理器Kaby Lake,并沿用此前的14納米工藝。Cannonlake和10納米工藝仍在計劃之中,但被推遲至2017年下半年發布。

與此同時,新增的晶體管變得越來越難用。80至90年代,新增晶體管帶來的價值顯而易見。奔騰處理器的速度遠高于486處理器,而奔騰2代又遠好于奔騰1代。只要處理器升級,計算機性能就會有明顯的提升。然而在進入00年代之后,這樣的性能提升逐漸變得困難。受發熱因素影響,時鐘頻率無法繼續提高,而單個處理器核心的性能只能實現增量式增長。因此,我們看到處理器正集成更多核心。從理論上來說,這提升了處理器的整體性能,但這種性能提升很難被軟件所利用。

半導體行業的新路線圖

這一系列困難表明,由摩爾定律驅動的半導體行業發展路線圖即將終結。但摩爾定律日薄西山并不意味著半導體行業進步的終結。

愛荷華州大學的計算機科學家丹尼爾-里德(Daniel Reed)打了個比方:“想一想飛機行業發生了什么,一架波音787并不比上世紀50年代的707快多少,但是它們仍然是非常不同的兩種飛機。”比如全電子控制和碳纖維機身。“創新絕對會繼續下去,但會更細致和復雜。”

2014年,國際半導體技術路線圖組織決定,下一份路線圖將不再依照摩爾定律。《自然》雜志刊文稱,將于下月發布的下一份路線圖將采用完全不同的方法。

新的路線圖不再專注于芯片內部技術,而新方法被稱作“比摩爾更多”。例如,智能手機和物聯網的發展意味著,多樣化的傳感器和低功耗處理器的重要性將大幅提升。用于這些設備的高集成度芯片不僅需要邏輯處理和緩存模塊,還需要內存和電源管理模塊,用于GPS、移動網絡和WiFi網絡的模擬器件,甚至陀螺儀和加速計等MEMS器件。

以往,這些不同類型的器件需要用到不同的制造工藝,以滿足不同需求。而新路線圖將提出,如何將這些器件集成在一起。整合不同制造工藝、處理不同原材料需要新的處理和支持技術。如果芯片廠商希望為這些新市場開發芯片,那么解決這些問題比提高芯片集成度更重要。

此外,新的路線圖還將關注新技術,而不僅是當前的硅CMOS工藝。英特爾已宣布,在達到7納米工藝之后,將不再使用硅材料。銻化銦和銦鎵砷化合物都有著不錯的前景。與硅相比,這些材料能帶來更快的開關速度,而功耗也較低。碳材料,無論是碳納米管還是石墨烯,也在繼續被業內研究。

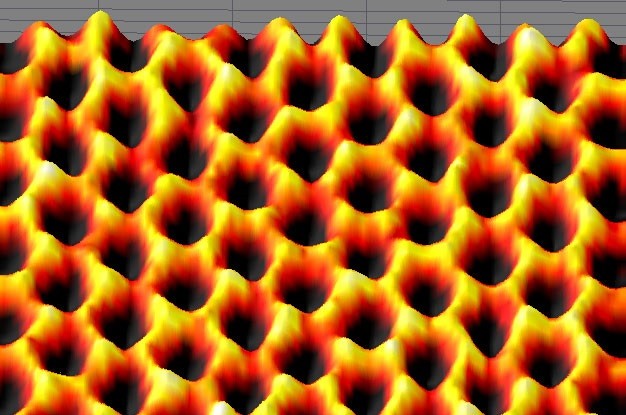

在許多備選材料中,二維材料“石墨烯”被看好。這種自旋電子材料通過翻轉電子自旋來計算,而不是通過移動電子。這種“毫伏特”量級(操作電壓比“伏特”量級的晶體管要低得多)的電子開關比硅材料開關的速度更快,而且發熱量更小。不幸的是這種電子材料還未走出實驗室。

石墨烯的掃描探針顯微鏡圖像

盡管優先級下降,但縮小尺寸提高集成度的做法并未被徹底拋棄。在三柵極晶體管的基礎上,到2020年左右,“柵極全包圍”晶體管和納米線將成為現實。而到20年代中期,我們可能將看到一體化3D芯片的出現,即在一整塊硅片上制作多層器件。

評論