魏少軍:切勿錯失超摩爾定律機會窗口

摩爾定律確實是變慢了。依照摩爾定律,全球半導(dǎo)體的工藝制程技術(shù)平均每2年進入一個新世代。但是從工藝微縮角度講,所有業(yè)界人士有一個共識,即半導(dǎo)體遲早會遇到技術(shù)上無法克服的物理極限,無論是10nm、7nm,還是5nm,極限必然存在。傳統(tǒng)的光學(xué)光刻技術(shù)還在向細(xì)微化延伸,目前利用193nm浸液式,加上兩次圖形曝光技術(shù)已經(jīng)可以實現(xiàn)20nm工藝技術(shù)的量產(chǎn)。但業(yè)界一致認(rèn)為下一代14nm可能是個坎兒,要么采用更復(fù)雜的三次圖形曝光技術(shù),但是那會大幅增加曝光次數(shù)和制造成本;或者采用具有革命性的14nmEUV光刻技術(shù),但工藝制程尚未理順。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/144002.htm此外,即使技術(shù)上可行,產(chǎn)品還要受到成本等綜合因素的限制,能否被工業(yè)界接受還是未知數(shù)。目前,硅片直徑正由300mm向450mm過渡。從理性思維出發(fā),硅片直徑增大是遲早會被采用的,因為面積放大2.25倍,平均來說成本僅增加30%,還是十分誘人的。但是半導(dǎo)體業(yè)界擁抱450mm晶圓的熱情并不強烈。首先,半導(dǎo)體設(shè)備廠的積極性就不高,它們害怕450mm設(shè)備高達200億美元的研發(fā)成本可能無法收回;其次,半導(dǎo)體制造廠的積極性也不高,它們唯恐高達100億美元的建廠費用無法收回。目前對于450mm有能力、有興趣的芯片制造廠僅有三家——英特爾、三星和臺積電。

總之,縮小線路工藝尺寸和擴大硅片直徑歷來是推動半導(dǎo)體業(yè)進步的“兩個車輪”。然而目前這兩個輪子都遇到了阻礙。

本來,先進技術(shù)水平前進速度減慢有利于落后者趕超,但是這一趨勢對中國IC業(yè)的影響卻存在極大的不確定性。近年來,中國IC業(yè)基本以滿足國內(nèi)市場為導(dǎo)向,形成的最大競爭優(yōu)勢主要為兩點:貼近用戶與快速搶市。中國電子業(yè)的特色是生產(chǎn)廠商多、市場改變快、產(chǎn)品窗口期短。中國IC企業(yè)在追求短期市場效益之下,基本形成了一套以客戶為導(dǎo)向,集中產(chǎn)品開發(fā)資源于先鋒產(chǎn)品之上,快速推出產(chǎn)品,快速攻占市場的戰(zhàn)術(shù)。這一策略盡管存在短期效應(yīng)之嫌,但也有其合理性。面對國際大廠的激烈競爭,中國IC業(yè)仍然能發(fā)揮主場優(yōu)勢,獲取市場份額,保持增長。

但是,隨著摩爾定律的放緩,國際大廠開始通過其他創(chuàng)新方式來解決問題。以對工藝技術(shù)極其敏感的內(nèi)存行業(yè)為例,相關(guān)企業(yè)開始通過內(nèi)存的管理技術(shù),包括用一些控制器和固件的方式更好地去管理;通過更加先進的封裝技術(shù),比如三維的封裝、堆疊的封裝以及超纖薄的封裝技術(shù)來解決電子蝕刻技術(shù)演進腳步放緩帶來的問題。也就是說,未來國際大廠將把半導(dǎo)體市場競爭拉高到系統(tǒng)層級。在系統(tǒng)層級上,競爭層次除了設(shè)計工藝之外,還多出了芯片封裝和測試工藝、零件減量規(guī)劃等。如果國內(nèi)IC業(yè)的競爭策略還墨守在硅片層級,發(fā)展前景將不容樂觀。

在此情況下,中國IC業(yè)要想避免競爭中的不利因素,套用時下一句流行語叫“創(chuàng)新要逐步進入深水區(qū)”。

這首先就要求中國半導(dǎo)體領(lǐng)域的創(chuàng)新需要由以“仿制”、“替換”進口產(chǎn)品為主的再創(chuàng)新,轉(zhuǎn)向注重自主標(biāo)準(zhǔn)、核心技術(shù)的集成創(chuàng)新乃至原始創(chuàng)新。2012年中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過2200億元,在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)總量中所占比重已經(jīng)超過了10%。但中國IC設(shè)計業(yè)的集群創(chuàng)新、整合力低,市場資源利用、組織能力較差;同時,也暴露出了產(chǎn)業(yè)自身供需價值鏈和生態(tài)鏈的構(gòu)建和環(huán)境駕馭能力弱,市場競爭力缺乏核心支撐等問題。這些方面都是未來需要著力解決的。

其次,要選好突破口。雖然“摩爾定律”有放緩之勢,“超摩爾定律”卻不斷發(fā)酵,MEMS和傳感器、智能功率、汽車芯片、嵌入式處理器等新興半導(dǎo)體技術(shù)市場不斷擴大,美日歐等國際大廠正在不斷加大這一領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)與市場拓展力度。中國企業(yè)絕不應(yīng)再錯失這個機會窗口。

最后,應(yīng)當(dāng)探索一個有效的中國半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展模式。目前業(yè)界有人提出了虛擬IDM、整機帶動等發(fā)展模式,無論是通過抱團取暖,還是依靠終端市場的實力整體推進,均有其合理性,值得未來進一步探索。

專家觀點

中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會副理事長魏少軍

先進制造高額投資考驗中國IC業(yè)

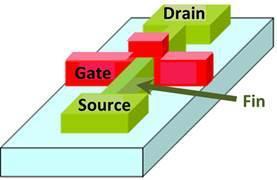

當(dāng)前,建一個代工廠,28nm技術(shù)大概需要80億美元~100億美元,16nm需要120億美元~150億美元,這個投資成本太大;生產(chǎn)成本也會很大,32nm需要1500個工序,22nm需要2000個工序。成本下不來,功耗問題不得不考慮全新的架構(gòu),移動通信以后一定會用FINFET技術(shù)。

隨著技術(shù)的發(fā)展和投資的增加,代工廠的數(shù)量一直在下降,到22nm時,已經(jīng)不到10家,到14nm時,只有3家代工廠——英特爾、三星、臺積電。如果沒有其他代工廠加入16nm/14nm,國內(nèi)的制造企業(yè)會遇到很大麻煩。代工廠技術(shù)的進步,支持其的設(shè)計公司的數(shù)量在減少,未來只有少數(shù)的芯片制造商能夠支持得起這樣的研發(fā)。

這種情況,對于高通的挑戰(zhàn)是,到22nm時,高通要保持領(lǐng)先地位,必須得找到一個很好的制造伙伴。之前高通與臺積電合作,但是目前臺積電還沒有FINFET工藝技術(shù),要具備該技術(shù)至少需要3年的時間。如果沒有更先進的技術(shù),高通只能停留在28nm和32nm,這樣很容易被追上。

如果高通與英特爾聯(lián)手,高通就可以利用世界上最先進的制造工藝開發(fā)出更高性能、更低功耗的SoC方案。這種方案具備太多的優(yōu)勢,其他同行無法戰(zhàn)勝。這樣,英特爾就進入了移動互聯(lián)市場。那么,其他芯片制造商、芯片設(shè)計企業(yè)都將會輸?shù)簟?/p>

賽迪顧問副總裁李珂

中國半導(dǎo)體創(chuàng)新步入“深水區(qū)”

隨著行業(yè)的快速發(fā)展,中國半導(dǎo)體領(lǐng)域的創(chuàng)新正逐步進入“深水區(qū)”。這就要求創(chuàng)新不能再“摸著石頭過河”,而需要做好頂層設(shè)計與長遠(yuǎn)規(guī)劃。近幾年來,國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在家電、手機、智能卡等諸多領(lǐng)域取得了一大批創(chuàng)新成果。但是,在CPU、存儲器、微控制器、數(shù)字信號處理器等高端通用芯片領(lǐng)域,仍未有大的突破。造成這一局面的原因,固然有這些領(lǐng)域進入門檻高、競爭壓力大的因素,但也與行業(yè)層面的創(chuàng)新機制仍沿用“摸著石頭過河”、一年一度找熱點而缺乏長遠(yuǎn)規(guī)劃和長期布局的做法相關(guān)。因此,促進中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新,要有攻堅的勇氣和決心,要有長遠(yuǎn)的目標(biāo)和規(guī)劃。只有這樣,才能從根本上推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)、快速、健康地發(fā)展。

ARM公司全球業(yè)務(wù)拓展執(zhí)行副總裁Antonio Viana

四大潛力市場值得關(guān)注

2013年ARM公司認(rèn)為有四大市場極具潛力。首先是處理器市場。2007年在所有能夠接入互聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備當(dāng)中,大概有2/3基于x86的架構(gòu),另外的1/3是ARM和Linux等。到2012年互聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備的出貨量已經(jīng)達到了16億臺,X86只占到了25%,而其他3/4是由ARM和其他的一些架構(gòu)來分享。到2017年,我們預(yù)計整體的出貨量可以達到40億臺。

其次是服務(wù)器領(lǐng)域。大規(guī)模數(shù)據(jù)中心是一個趨勢,在處理能力提高的同時,也對整個中心的功耗提出了要求。

再次是網(wǎng)絡(luò)連接領(lǐng)域也可以看到非常巨大的機遇。我們預(yù)計到2017年移動計算機和智能手機的數(shù)量將是現(xiàn)在的2倍,到2020年已安裝的互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將達到500億臺,2012年~2017年,移動網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量將增長18倍。

最后一個領(lǐng)域是圖形處理。對于系統(tǒng)級SoC設(shè)計需要考慮CPU和GPU共同的設(shè)計開發(fā)。

評論