山寨產業鏈是螞蟻雄兵組成的巨型虛擬企業

摘要:山寨手機的低成本、上市速度快和款式多樣化,主要不是模仿、抄襲等灰色因素,而是源于產業鏈創新。通過螞蟻雄兵組成的巨型虛擬企業,山寨制造充分發揮了集體和個體的力量,同時避開了中國企業的研發和管理短板。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/92455.htm從本質上來說,山寨制造并不是具體指哪一些人、哪一些企業甚至哪一些產品,而是一種新的經營理念和實踐,并已經被包括很多正牌企業的中國手機產業大量采用,“招安”之說也就顯得不合時宜和很荒謬。因此,規范山寨產業的核心在于改變不合理的制度,為大量中小手機企業“平反”和摘掉“山寨”帽子,同時彌補山寨產業鏈先天性不足導致的市場失靈。

“在很大程度上,我認可這種說法,沒有牌照/不做入網檢測、偷稅漏稅和進出口運作不規范,是壟斷經濟環境下中小型民營企業通常意義的原罪,常常迫不得已。另外,山寨手機的質量也說得過去,性價比很高。但我不贊同的是,為什么非要把山寨手機扯上創新?很多山寨手機就是模仿甚至直接抄襲大品牌,有什么創新可言?”在筆者從體制和文化層面解讀山寨制造后(可參見筆者的文章“深圳山寨制造興衰:中國經濟奇跡縮影”和“從中國山寨手機到美國山寨總統”),就一直面對這類發自商業角度上的質問。

山寨制造是模仿/抄襲還是創新?如果說是創新,創新在什么地方?因為沒有讓人信服的回答,有關山寨制造的話題一直爭論不休,甚至從最近的“深圳兩會”爭到了“全國兩會”。為了辟嫌鼓勵仿造和侵權,深圳政府工作報告中原有的“規范引導山寨產品提升品牌,轉型升級,走模仿開發創新的路徑”的山寨也改為“初級創新產品”。

深圳市政府敢于公開支持山寨產業的做法值得贊賞,順應了產業和民眾的需求。不過,把“山寨改為初級創新產品”并不準確。因為山寨制造的最大創新和競爭力并不在于產品層面,而在于產業鏈分工和商業模式上,這是山寨產業的競爭力和活力所在;而在產品層面,山寨制造更多是跟隨和模仿,創新的成分并不多。

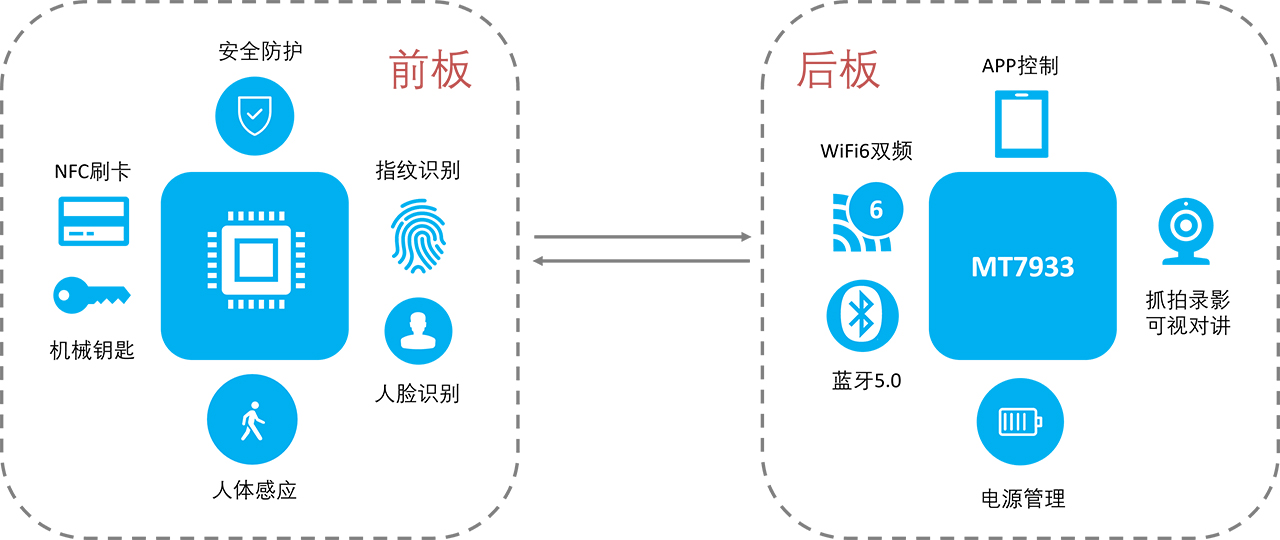

眾所周知,山寨手機的特點是售價/成本超低、上市速度快、款式多樣/個性化,用TCL董事長李東生最近接受媒體采訪的話說就是“它在效率、速度等方面可以做到登峰造極”。被人稱為“雜牌軍”的山寨制造是如何做到這些的呢,秘密就是近乎完美的山寨產業鏈:通過新的分工和合作模式,山寨制造同時發揮了集體(產業集群)和個體的力量,實現了低成本的創新和運作,順應了手機產業的發展潮流,同時避開了中國企業在研發、管理上的短板。特別需要強調的,山寨制造競爭優勢的主要來源并不是很多人想象的“模仿抄襲”和“粗制濫造”。

事實上,依靠違法賺錢只是山寨機發展的第一階段。2005年以前是山寨機發展的萌芽階段,那個階段是典型的三元經濟時代,外資占主導,國有手機企業靠牌照,民營企業偷偷摸摸,主要是靠違法或灰色方式賺錢,如通過翻新、散件走私、高仿和套牌(照),是名副其實的黑手機,只是當時中國手機產業的邊緣地帶。在這個階段,很多人在外資和國有手機企業中學會了如何造手機和賣手機,日后成為山寨機產業的風云人物。那時候的黑手機,大多采用二三線歐美手機芯片廠商的產品。

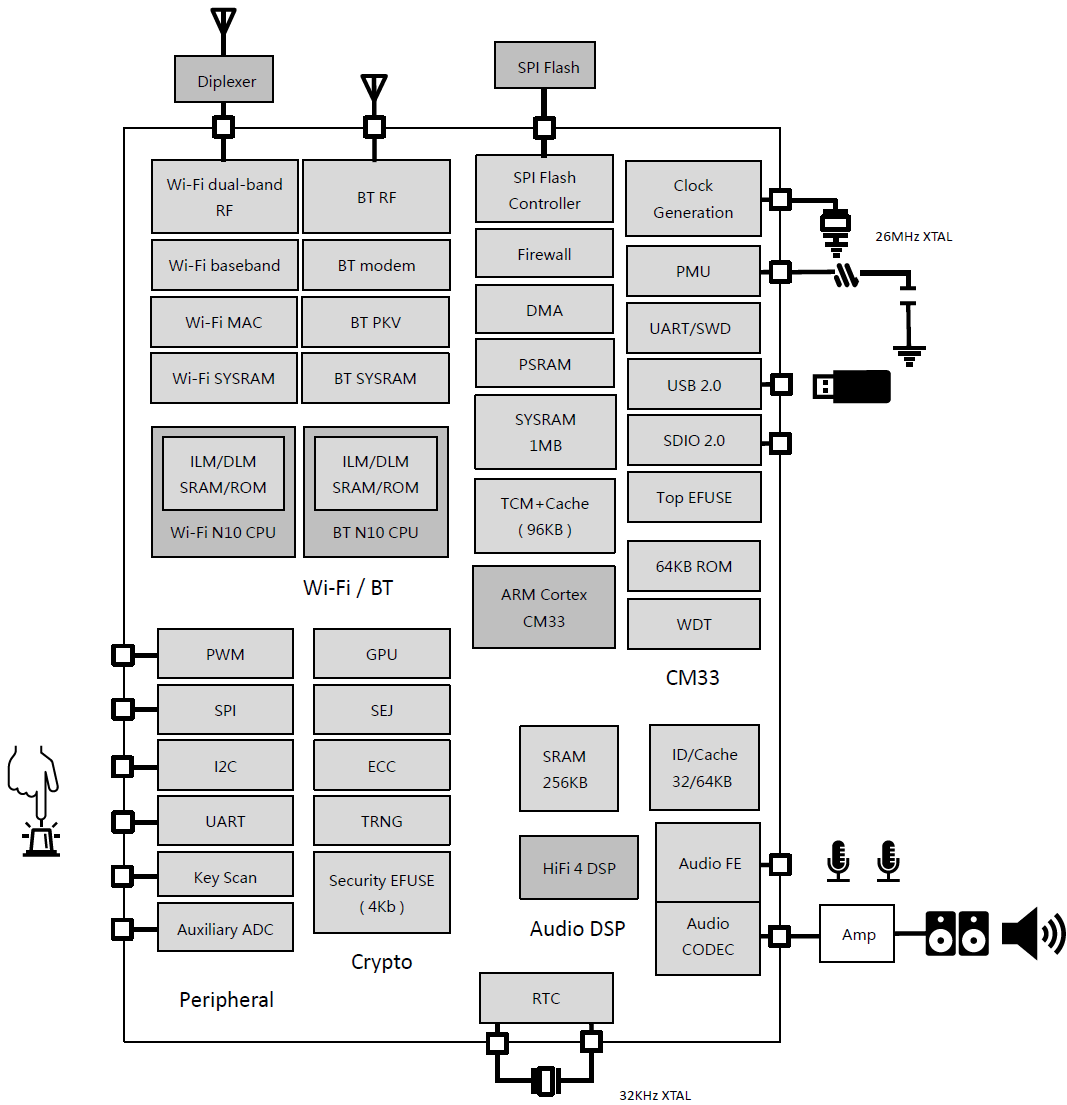

2005年-2007年則是多功能多媒體手機興起,也是山寨機爆發的黃金階段。來自中國臺灣的芯片廠商聯發科(MTK)推出了集成了多媒體娛樂功能的手機芯片平臺和交鑰匙(Turn-key)方案,簡化下游廠商的開發工作,迎合了中國市場對低價多媒體手機的需求,山寨產業由此興旺。MTK也成為山寨產業之王,并大量進入傳統國產品牌手機廠商。

2007年以后則是山寨產業的成熟階段。隨著新功能、新應用和新賣點越來越少,新加入的廠商又越來越多,價格戰不可避免。不過,低售價雖然拉低了利潤率,但也讓手機進入了更多的低收入人群,出貨量迅速增長,從國內市場流行到亞非拉美市場。整個山寨產業依靠的是產業規模/產業集群效應和產業鏈分工獲得競爭優勢。在這個階段,傳統國產品牌和山寨廠商之間的界線越來越模糊。

評論