物聯網起飛! 小心潛藏障礙

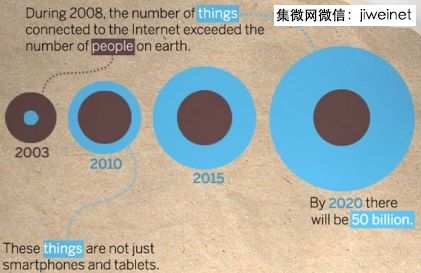

自從思科(Cisco)最先提出大膽預測——“在2020年時全球將有超過500億個物聯網裝置”,整個電子產業就開始隨之起舞。許多公司迅速搶進這一市場,積極地開發和收購他們認為有助于為其物聯網(IoT)事業推波助瀾的技術。在2014年,有關物聯網的討論此起彼落,業界之間跨界結盟時有耳聞,各種新產品也層出不窮,而其中有許多產品也真的都連接到了網際網路。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/269646.htm愛特梅爾(Atmel)資深副總裁兼微控制器業務總經理Reza Kazerounian表示,“站在較高的層次來看,2014年是我們開始感受到物聯網遍地開花的一年。”幾乎每個人都如此關注物聯網,并積極參與針對物聯網的討論,“我們開始覺得物聯網產業需要聯合起來,最終這個產業一定會起飛。”

事實上,“在2020年時全球將有超過500億個物聯網裝置”這句話已經開始不再像最初那樣讓人感覺瘋狂了。今年初,摩根士丹利(Morgan Stanley)在其報告中將物聯網定義為“行動網際網路之后的下一個重大運算周期,”該投資公司認為物聯網并非市場炒作,而是人人都應該參與的下一場運算盛事。

不過,這聽起來是不是有點好得令人難以置信了?

物聯網泡沫仍可能破滅,如果不是發生在2015年,就是在今后幾年中。最近,《EE Times》采訪了多家公司和分析師,他們分享了目前以及未來可能阻礙物聯網發展的最大障礙。

Silicon Labs軟體副總裁Skip Ashton指出,現在正是整個產業開始談論物聯網的‘物’(Thing)而非‘網’(Internet)的時候了。他解釋說,確切地瞭解‘物’應該用來做什么以及其想法與行為,將是解決物聯網面臨最大壓力的問題之一:應用層。除了物聯網的應用層,從隱私、感測器融合到安全等方面,都還有許多尚未解決的問題。

有些公司將這些問題看作是機會,也有些公司則非常慎重。業界多位專家提出了在2015年及未來,物聯網可能面臨的諸多陷阱。

?

物聯網中的‘物’(Thing)成長趨勢預測

(來源:Cisco)

永遠不要低估隱私

2014年是許多高科技公司(尤其是Google)付出很高代價學到兩個教訓的一年。第一個教訓是隱私問題。對于明顯感覺侵犯隱私的公開抵抗和文化抵制變得更加激烈。其次,改變消費者的行為習慣要比想像中更難得多。

遠的先不說,就看看Google Glass吧!它幾乎快要從公眾的視線中消失了,在消費市場中幾乎沒有可信度。Google原本計畫在2014年推出Google Glass,如今已經延遲了這項大量市場部署計劃。雖然Google并未取消Google Glass計劃,并表示仍然全力投入開發,但目前看起來僅限于工業應用。

?

根據《路透社》 (Reuters)最近發表的報告,在所接觸的16家Google Glass應用程式(App)開發商中,目前已有9家已經停止或放棄相關的開發計劃,主要原因在于缺少客戶或受到裝置的限制。另外還有3家公司轉去開拓業務,延后執行原本的消費計劃。

美國深夜新聞節目《每日秀》(The Daily Show)還曾經專題討論配戴Google Glass的‘探險家’在舊金山將面對被‘另眼相待’的新‘歧視’形式。

奇怪的是,這并沒有促使隱私倡議人士公開抵制Google Glass。一般大眾只是抱怨如果在同一房間中有些人配戴了Google Glass(配備照相機、處理器以及安裝在眼鏡框邊的微小螢幕),將會使他們感到焦慮不安。

例如,Morgan Stanley在針對可穿戴裝置發表的藍皮書中,引述Ambarella為‘最佳定位于’利用可穿戴市場優勢的半導體公司之一。Ambarella的低功耗、高品質視訊/影像處理技術可從Go Pro等風行的運動相機中得到了最佳驗證。

但對于那些移植于消費類物聯網/可穿戴市場的微型高品質相機,“我們仍然需要殺手級應用。”Ambarella行銷與業務開發副總裁Chris Day指出,“這是一個令人振奮的新興市場,但還有待加以證實。”我們不知道消費者想如何使用可穿戴式相機,以及在檔案上傳后還想用來做些什么。

除了無可避免的隱私問題以外,為可穿戴式裝置增加功能使其得以簡單快速且方便地編輯影像,以及讓消費者可將這些影像用于‘生活部落格’的應用也經常被討論到。

Day對于這種潛在風險并不以為然。他認為沒必要將隱私看作是影響未來可穿戴式裝置的關鍵因素。“生活中有許多有趣的場合,如生日聚會,一屋子中全部都是你認識的人。”在這種情況下,隱私并不是什么大問題。

然而,隨著更先進的物聯網裝置進入市場,更多的消費者將會清楚它們能做什么。除了(專業市場中)員警配戴的專業裝置(已經成為近來的熱門話題),消費類可穿戴式相機的未來仍然是個未知數。

物聯網瞄準廣泛市場領域

?

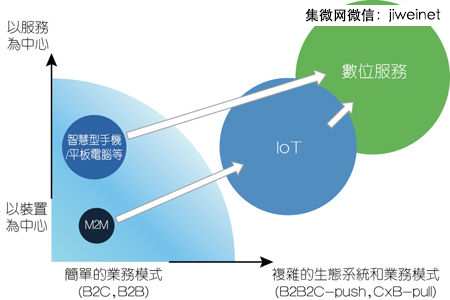

‘數位’與IoT聯姻,推動服務創新以及新的業務模式

一方面,物聯網對于電子產業內的許多企業來說具有十分巨大的市場吸引力,因為物聯網裝置適合許多不同的細分市場。另一方面,對于為物聯網設計技術構建模組的晶片公司來說,這種廣泛性又是一種缺點。

Reza Kazerounian強調,“物聯網是一個極其廣泛的市場。”物聯網正部署于許多應用中,從智慧城市與家庭自動化,到健康監護和可穿戴式裝置、連網汽車、智慧建筑以及智慧工廠。

當晶片供應商服務于PC市場時,他們只需與幾家重要的OEM合作。Kazerounian解釋,最近在行動市場中,他們發現自己不僅要與手機供應商共同擴展業務,而且還得和電信業者攜手合作。

在物聯網時代,必須與晶片供應商共同合作的業者范圍越來越廣泛,他補充道。物聯網必須適應無數潛在的應用,以及可能采用各種不同技術的裝置。

但最可能的情況是,沒有一種能夠滿足每個人需要的全能型MCU。更重要的是,那些擁抱物聯網的人要求方便快速和無縫地利用物聯網技術,Kazerounian指出。這讓科技業者面臨著兩難處境,他們一方面想抓住物聯網的最佳機會,但如果沒有量身打造的解決方案來滿足多種裝置的不同要求,就無法真正地促進市場。

選擇想要服務的物聯網專業細分市場是一種解決之道。為多種應用搭建足夠靈活的通用平臺則是另一種解決辦法。

但更關鍵的是大規模的整體物聯網基礎設施觀點。你必須把這個觀點與物聯網裝置的使用者共同分享。如此一來,由各種物聯網裝置收集到的資料就會透過閘道器傳送到云端,讓其它連網的物聯網裝置因而理解這些訊息并作出正確回應。

感測器中樞:‘IP地雷區’

?

運動和其它健康監測儀是最先支援感測器融合技術的產品之一

MEMS無疑是推動物聯網裝置數量越來越多的關鍵。不過,目前物聯網討論的中心話題是“感測器融合背后的大腦——演算法。”Semico Research技術總監Tony Massimini在2014年稍早前預測,“9軸或更多軸和感測器融合功能將是一個高成長的市場。”

感測器融合競賽才剛開始。越來越多的裝置尋求的不僅是更豐富的感測器融合,而且必須是‘精確的’感測器融合,以便可從物聯網/可穿戴式裝置獲得更高的智慧。

物聯網相關文章:物聯網是什么

評論