因應能量收集應用的超低功率需求

近年來,能量收集(energy harvesting)話題在電子設計群體內獲得了廣泛關注。通過能量收集過程,能夠捕獲、收集然后透過電子設備來利用小批量的能量,從而能夠完成簡單的任務,而無須在系統設計中集成傳統電源。然而,為了有效地實現能量收集,系統需要以盡可能最高的能效等級工作,不管是系統規定的構成元件,還是系統布設的方式,都是如此。下文將討論能量收集應用的幾項技術挑戰,以及創新的數字、模擬及電源管理半導體技術怎樣發揮關鍵作用來克服這些挑戰。

本文引用地址:http://www.104case.com/article/221015.htm如今在利用能量收集(或清理)的應用包括建筑物自動化系統、遠程監視器/數字采集設備及無線傳感器網絡。由于能量收集并不依賴于傳統形式的電源,它有兩種關鍵的生態優勢。首先,它不會導致任何化石燃料儲備的耗盡;其次,它不會增加污染等級(因為沒有相應的碳排放或用后丟棄的電池)。除了免去繞線或線纜之需并因此提供便利性,對于原設備制造商(OEM)和系統集成商而言,這類應用的真正優勢在于,一旦真正就位,它實際上不會產生日常運行成本,因而不會收到公用事業機構的賬單或是成本高昂的替換電池上門服務等。

提取所要求的能量

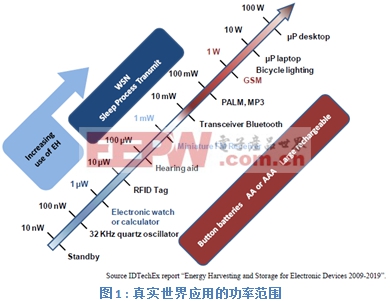

可以采取多種方式來從環境中收集能量(取決于何種方式被證實最適合于特定應用背景),產生的功率等級通常在10 µW至400 µW區間。 采用的機制包括溫差、動力學(主要通過振動運動)、太陽能、壓電效應、熱電效應及電磁。然而,可能除了太陽能外,有關能量采集是“免費”能量的認知并不是完全準確。其于振動或溫度梯度的能源利用了大量源自系統的浪費能量。因此,須顧及維修及維護成本因素。

通過收集過程產生的能量可以用于多種方式,例如:

1. 開關(建筑物自動化) – 施加在開關上使其導通或關閉的機械力足以產生相當于數毫焦耳(mJ)的能量來運行無線收發器。這種方式發送射頻(RF)信號來啟動門鎖或燈。這種方式由于不需要繞線,故提供后勤維護及審美上的效果。

2. 溫度傳感器(建筑物自動化) – 環境空氣與加熱器之間的溫差能提供將溫度數據以無線方式發送回給調節系統所需的能量。

3. 空調(建筑物自動化) – 空調導管的振動能用于通過電磁感應產生電氣信號。空調可以通過此信號來控制。

4. 遠程監控(工業/環境) – 其形式可能是無人值守氣象臺、化工廠的氣體感測系統、海嘯警示系統等。太陽能電池或小型風力渦輪機可以提供所要求的能量。

5. 醫療植體(保健) – 諸如血糖監測儀,此類應用中,熱量或人體活動使置于病人皮膚上的低功率無線收發器能夠將數據反饋至診療中心,而無需包含電池(因而提升病人的舒適度,并減少不便利體驗)。

6. 手表(消費) – 太陽能或運動能量能用于支援無電池手表的工作。

7. 胎壓監測(TPMS,汽車應用) – 使用表面聲波(SAW)傳感技術, 有可能規避因安裝電池及在各個汽車輪胎上配合溫度/壓力傳感器所需的復雜電子電路產生的問題,因而縮短物料單(BOM)成本及所需的工程資源。

系統設計考慮因素

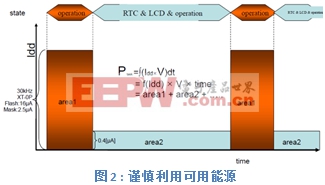

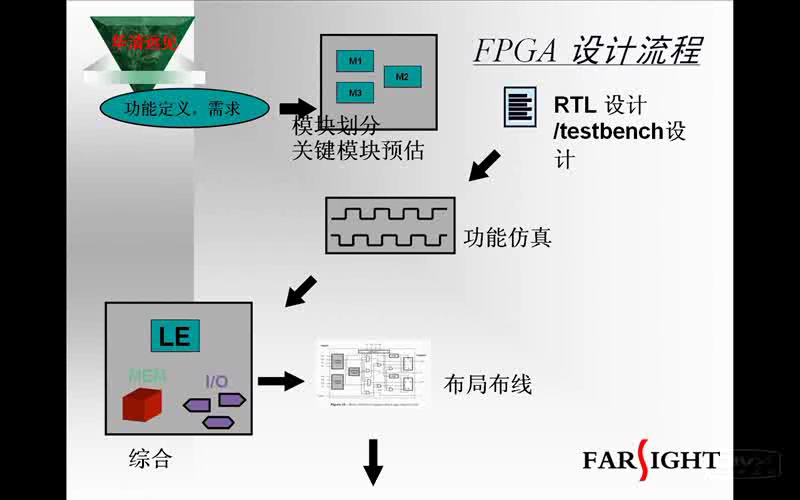

由于要處理的能量僅為微瓦(µW)級,顯而易見的是,采取一切可能的措施來最充分利用能量至關重要。工程師需要努力工作以避免浪費。這涉及到硬件及軟件考慮因素,能夠通過應用高能效的元器件及確保充分的設計優化來實現。至關重要的是,電子系統包含由智能電源管理組成的低壓電路。可能還需要考慮到能量存儲問題,因為這些系統工作的零散(sporadic)屬性表示,在許多情況下,能量被采集的時間與能量后來被利用的時間之間沒有直接關聯。使用的存儲方法必須采用低壓工作,并帶有大充電電流能力、適當的放電能力,以及很可能完全無自放電能力。處于系統核心的數字IC必須能夠提供超足量的處理器性能,以承擔系統工作,同時還要能夠配合低壓工作,從而不超過功率預算。此外,這數字IC的性價比必須足夠高,使其應用不會太過于影響跟系統相關的總體支出,否則的系統的價格會太高,無法部署在前方論及的許多能量收集應用中。

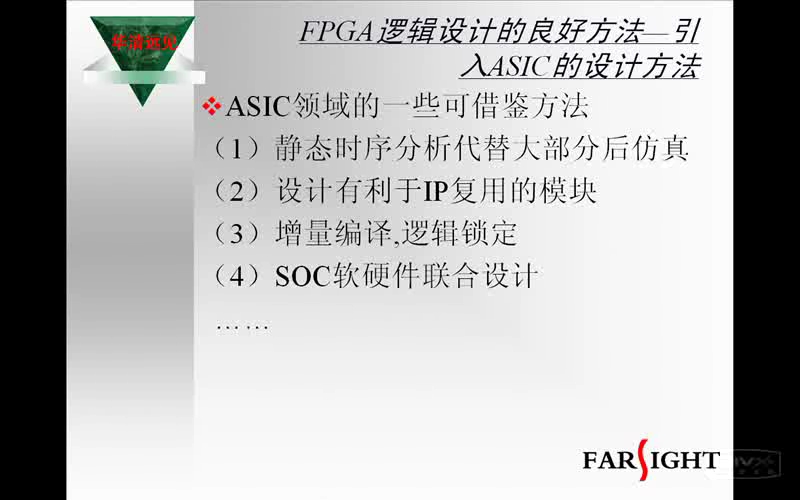

通常情況下,如果有需要增強性能等級、提供更大程度的優化或提高集成度,OEM就會考慮采取定制方法,從項目開始就與專用集成電路(ASIC)供應商合作。不利的是,這種方法并不總是可行,因為它要求大量的前期財務投資以支付一次性工程(NRE)成本,隨后還必須有足夠大的批量以收回投資。許多能量收集應用并沒有足夠大的批量來采取這種方法,但另一方面,在后續流程上僅是將現成元件布設到一起的工程師很可能無法將系統能效提升至最高。令情況更糟糕的是,開發過程很可能要求大量的時間和工程資源。

評論